Обоняние – одна из фундаментальных сенсорных систем человека, играющая ключевую роль в формировании нашего восприятия окружающего мира и внутреннего эмоционального состояния. Несмотря на распространенное мнение о том, что люди — плохие обонятельные существа по сравнению с животными, наука все больше доказывает обратное, раскрывая сложность и тонкость этой древней способности. Истоки обонятельного чувства насчитывают миллиарды лет, восходя к бактериям, ориентирующимся в химическом ландшафте своих водных обиталищ. Сегодня ученые продвигаются в понимании механизмов восприятия запахов — от химических молекул, попадающих в нос, до нейронных путей в мозге, которые превращают эти сигналы в уникальный и эмоционально насыщенный опыт. Человеческое обоняние сложно и многомерно.

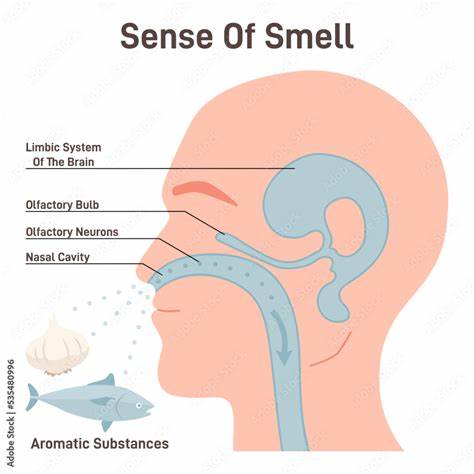

В воздухе одновременно может находиться множество молекул разных веществ, формируя сложные «букеты» запахов. Каждый аромат — это совокупность сотен и даже тысяч химических соединений, обладающих различной структурой, размером и особенностями взаимодействия с рецепторами в носу. Раньше считалось, что человек воспринимает запахи менее чутко, чем многие животные, например, собаки или мыши, однако современные исследования опровергают это убеждение. На самом деле у человека около четырёхсот видов обонятельных рецепторов, расположенных в миллионах экземпляров, способных распознавать огромное разнообразие молекул. Особенностью обоняния является его тесная связь с лимбической системой мозга, в частности с такими центрами, как миндалина и гиппокамп, которые отвечают за эмоции и память.

Это объясняет, почему запахи способны мгновенно вызывать сильные эмоциональные реакции и яркие воспоминания — будь то аромат свежесорванной лаванды, напоминающий близкого друга, или запах дерева, ассоциирующийся с детством в родном доме. Мозг буквально связывает запахи с нашими личными историями и опытом, делая восприятие обоняния глубоко индивидуальным. История научного понимания обоняния полна интересных заблуждений и открытий. В XIX веке знаменитый французский нейроанатом Пол Брока утверждал, что человеческий мозг, и в частности обонятельные луковицы, относительно развиты слабо по сравнению с животными, что якобы указывает на нашу «недомогкость» в ощущении запахов. Однако эта точка зрения была серьезно искажена и неправильно интерпретирована, породив миф о слабом человеческом обонянии, который продержался более века.

На самом деле сбалансированное восприятие запахов позволяет людям выбирать, реагировать или игнорировать сигналы, поступающие через нос, что является проявлением высокого контроля сознания. Современные технологии и методы позволяют ученым заглянуть внутрь мозговых процессов, связанных с обонянием, на уровне отдельных нейронов. Например, исследования с пациентами, имеющими электродные импланты, показали, что нейроны в первичной обонятельной коре не только реагируют на химические ощущения запахов, но и участвуют в обработке связанных с ними образов и слов. Это открытие говорит о сложной роли обоняния не только в распознавании запахов, но и в интеграции их с другими сенсорными и когнитивными функциями, включая воображение и язык. Одной из сложностей изучения обоняния является отсутствие единой универсальной лексики для описания запахов.

В отличие от цветов и звуков, привычной и очевидной шкалы для которых мы располагаем, запахи зачастую описываются через отсылки к источникам — «как лаванда», «как свежескошенная трава» или «как спелый ананас». Однако идентифицировать молекулярную структуру этих ароматов и соотнести их с субъективным восприятием — задача далеко не простая. Важным направлением исследований сейчас являются большие базы данных запахов, где миллионы участников из разных культур и с разным опытом описывают восприятие различных химических веществ. Такие проекты помогают выявлять общие закономерности и вариабельность восприятия, а также создают «научный язык» обоняния. Интересно, что даже молекулы-энантиомеры, то есть зеркальные изомеры друг друга, могут восприниматься совершенно по-разному.

Так, одна форма молекулы лимонена пахнет свежим цитрусом, а ее зеркальное отражение — древесным ароматом сосны. Это доказывает, что химическая структура влияет не просто на запах, но и на качество эмоционального отклика, который он вызывает. Понимание этих взаимосвязей открывает новые возможности для искусственного интеллекта и технологий. Совместные проекты между исследователями обоняния и IT-компаниями уже создали модели, которые способны по структуре молекулы предсказывать, как она будет пахнуть, порой сопоставимо с восприятием человека. Такие цифровые носы могут в будущем использоваться для диагностики заболеваний через анализ запаха тела, выявления опасных веществ или даже для восстановления утраченного чувства обоняния у пациентов с нейродегенеративными нарушениями.

С точки зрения эволюции обоняние является одним из самых древних чувств, когда-либо появившихся в живых организмах. Первые клетки, способные реагировать на химические соединения в окружающей среде, появились миллиарды лет назад, и с тех пор эта сенсорная система формировалась и усложнялась, обеспечивая адаптацию и выживание. У человека обонятельная система не только помогает ориентироваться в пищевых предпочтениях и обнаружении опасностей, но и влияет на социальные отношения — запахи играют роль в выборе партнера и групповой идентификации. Невозможно переоценить значение обоняния в человеческом опыте. Потеря этого чувства часто сопровождается чувством отчуждения от мира, снижением качества жизни и даже депрессией.

Мы учимся ценить запахи в их уникальной способности освежать воспоминания, создавать атмосферу и влиять на настроение. Несмотря на всю субъективность восприятия, обоняние — удивительное окно в нашу внутреннюю жизнь и фундаментальный аспект взаимодействия с окружающим миром. Искусственное расширение и изучение этого чувства обещает новые горизонты как в науке, так и в повседневной жизни человека.