В последние годы reproducibility crisis или кризис воспроизводимости в науке стал одним из ключевых факторов, вызывающих обеспокоенность в мире научных исследований. Возникает парадокс: несмотря на огромное количество публикаций в ведущих журналах, многие известные результаты не удаётся воспроизвести при повторных попытках. Этот феномен особенно остро проявляется в биомедицинской науке, где точность и надёжность результата напрямую влияют на здоровье миллионов людей. Недавний масштабный проект, организованный бразильскими учёными, наглядно показал насколько распространённа проблема воспроизводимости в биомедицинских исследованиях. Коалиция объединила более 50 научных команд из 56 лабораторий по всей стране, чтобы проверить ключевые эксперименты, опубликованные в период с 1998 по 2017 годы.

Целью было верифицировать результаты наиболее часто используемых методик в биомедицине, а именно: тесты метаболизма клеток, методы амплификации генетического материала и поведенческие тесты на грызунах. По итогам испытаний, менее половины всех проверенных экспериментов удалось воспроизвести с аналогичными результатами. В абсолютном выражении — лишь 21% экспериментов прошли проверку по основным критериям воспроизводимости. Такой низкий показатель показывает, что значительная часть опубликованных данных может содержать системные ошибки или искажения, приводящие к переоценке эффектов. Исследователи отметили, что в оригинальных работах эффект воздействия лекарств или биологических процессов был в среднем на 60% сильнее, чем в верификационных испытаниях.

Это свидетельствует о том, что изначальные статьи склонны представлять слишком оптимистичные результаты, возможно из-за методических погрешностей, неполного описания протоколов или влияния человеческого фактора. Проект был инициирован в 2019 году при участии Федерального университета Рио-де-Жанейро, и уникальным его делает то, что эксперимент сфокусирован не на узкой научной области, а на исследовании распространённых методик. За несколько лет команда испытала десятки экспериментов с целью создания более объективного представления о состоянии бразильской биомедицинской науки. Работа проходила в условиях пандемии COVID-19, что создавало дополнительные трудности с организацией повторных испытаний. Неоднородность лабораторий, разнообразие технических подходов и разночтения в детальной реализации протоколов осложняли единообразие исследования.

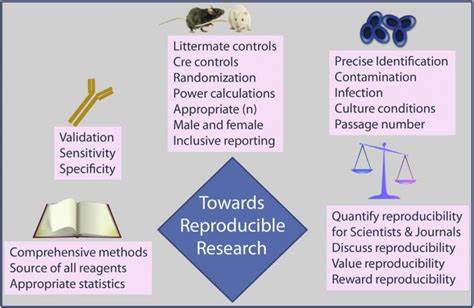

Несмотря на это, проект смог провести 97 валидных репликаций, что делает этот опыт одним из самых масштабных в мировой практике. Результаты усиливают глобальную озабоченность репликационной «кризисом» в науке и подчеркивают необходимость реформ. Они демонстрируют, что доверие к опубликованным исследованиям должно сопровождаться более строгим контролем качества и прозрачностью методов. Также важна роль институциональных механизмов, таких как стандартизация протоколов, обязательная публикация исходных данных и результатов негативных исследований, что позволит избежать необъективного отбора информации. Эксперты отмечают, что воспроизводимость — это не просто технический вопрос, а фундаментальный принцип научного познания.

Без неё становится проблематично строить науку на твердых основаниях, внедрять новые лекарства или интерпретировать биологические механизмы. Кризис воспроизводимости подталкивает к переосмыслению системы проведения и публикации исследований, а также к повышению ответственности учёных перед обществом. Особую роль играет государственная и образовательная политика. Укрепление научной культуры в университетах, внедрение требований к репликации для финансируемых проектов и стимулирование сотрудничества между лабораториями могут стать базисом для устойчивого развития исследований. Бразильский пример служит сигналом всему научному сообществу: системные превентивные меры необходимы, чтобы повысить качество и надёжность научных данных.

Кроме того, исследователи призывают научные журналы и финансирующие организации к более внимательному отношению к результатам. Важна публикация детальных методических описаний и предоставление доступа к исходным исследовательским данным. В этом направлении работают мировые инициативы по открытой науке и негативным результатам, которые поддерживают публикацию неудачных попыток и повторных экспериментов. Сложившаяся ситуация ставит перед исследователями и обществом вопрос о том, как обеспечить баланс между инновацией и проверяемостью. Если новые научные открытия не могут быть воспроизведены, они рискуют стать временными модными трендами, а не фундаментальными знаниями.

Переход на более прозрачную, открытую и коллективную модель научной работы требует усилий, но это единственный путь к восстановлению доверия и прогрессу. Итогом можно считать то, что бразильская инициатива не просто выявила проблему, но и предоставила научному сообществу конкретный набор данных и опыта, на котором можно строить реформы. В современных условиях высоких скоростей публикаций и конкуренции важно не только количество, но и качество научных открытий. Только так можно обеспечить реальный вклад науки в развитие медицины и улучшение жизни людей по всему миру.