Микросхемы издавна воспринимаются как настоящие черные ящики: пока они работают — не хочется заглядывать внутрь. Однако для инженеров, исследователей и энтузиастов часто возникает желание понять, что скрывается за пластиком корпуса и непрозрачными оболочками. Вскрытие микросхем и изучение их внутреннего строения — задача, требующая особого подхода и соблюдения мер безопасности. Сегодня мы подробно рассмотрим, как можно «открыть» микросхему, какие методы применяются на практике и что же в итоге можно увидеть внутри. Процесс вскрытия микросхемы связан с удалением внешнего защитного слоя, обычно из пластика или эпоксидной смолы, без повреждения самого кремниевого кристалла.

Для этого применяется химический метод с использованием концентрированной серной кислоты. Такая кислота при нагревании до примерно 300 градусов Цельсия начинает разрушать пластиковую оболочку, превращая ее в углеродистые остатки. Сама операция проводится в закрытом, но не герметичном сосуде — важно, чтобы образовавшиеся пары кислоты могли выходить наружу. Часто в сосуд добавляют пищевую соду для нейтрализации случайных капель кислоты и паров, чтобы снизить риск ожогов и отравления. Время воздействия кислоты обычно составляет от 30 до 40 минут, хотя для более массивных корпусов может потребоваться повторение процедуры несколько раз.

После того как большая часть пластика превратилась в черный углерод, его можно удалить механически или при помощи другой кислоты — концентрированной азотной. Однако азотная кислота гораздо агрессивнее и требует максимальной осторожности при работе, поэтому сегодня многие специалисты обходятся повторными циклами серной кислоты. Когда защитный слой удален, вскрывается кремниевый кристалл с его тончайшими структурами. На поверхности кристалла видны полосы, дорожки, транзисторы и различные элементы микроэлектроники. Это настоящий микромир, созданный с использованием сложнейших технологий и современного оборудования.

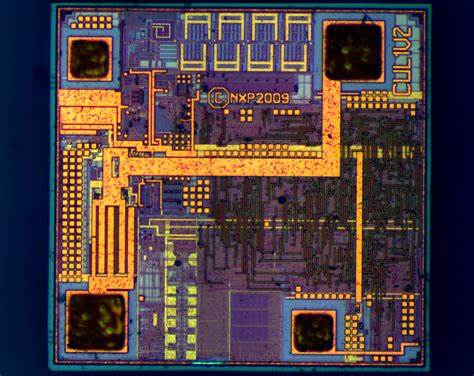

Толщина линий может варьироваться от нескольких микрометров и меньше, в зависимости от технологического узла, примененного для конкретной микросхемы. Рассмотрим на примерах известных микросхем, которые были вскрыты таким способом. USB-RS232 конвертер PL2303HX, используемый в различных Arduino-подобных платах, демонстрирует достаточно классическую структуру с различными блоками для обработки сигналов и конвертации интерфейсов. Линейный регулятор напряжения LM1117 представляет собой относительно простую схему, его внутренняя компоновка рассчитана на поддержание стабильного выхода при разных условиях входного напряжения. Другие популярные микросхемы, такие как 8-битный сдвиговый регистр 74HC595 или quad 2-input NAND gate NXP 74AHC00, имеют более простую логику, но при этом демонстрируют интересные особенности старых технологических процессов, например использование большого количества запасных взаимосвязей (via) для увеличения выхода годных изделий.

Микросхемы динамической оперативной памяти Micron MT4C1024, распространенной в компьютерах эпохи 286 и 386, показывают объем и сложность организации памяти на одном кристалле. Размер кристалла более 8 на 4 миллиметра, что говорит о достижениях начала 90-х годов, когда интеграция и миниатюризация только набирали обороты. Интересные образцы — советские процессоры KR580IK80A, который хотя и является код-совместимой копией Intel 8080, но отличается и по топологии дорожек, и по расположению контактных площадок. Такие детали становятся доступны только после того, как корпус микросхемы обезврежен и кристалл доступен для изучения. Современные 8-битные микроконтроллеры Atmel — ATtiny13A и ATmega8 — тоже можно рассмотреть после вскрытия.

Несмотря на небольшие размеры и минимальную емкость памяти, эти чипы имеют большую кремниевую площадь и тонкие технологические линии порядка 500 нанометров, что подчеркивает прогресс в чипостроении. Микроконтроллеры STM32F100C4T6B на базе ARM Cortex-M3 демонстрируют, насколько плотно можно разместить внутренние блоки на кристалле, с размерами порядка 2.8 на 3.1 миллиметра. Еще один интересный пример — CPLD Altera EPM7032, который позволяет заметить, как программируемая логика строилась на одном из последних поколений 5-вольтовых схем.

RFID-чипы MIFARE, широко используемые в билетах московского метро, выглядят миниатюрными и аккуратными. Их кристалл привлекает внимание компактностью и сложностью архитектуры при очень малых размерах. Стоит отметить, что вскрытие микросхем несет определенные риски. Работа с горячими концентрированными кислотами требует не только наличия опытных специалистов, но и специального защитного снаряжения — кислотостойких перчаток, защитных очков, одежды, а также хорошо вентилируемого места работы. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.

С течением времени методы вскрытия усовершенствовались: от больших емкостей с кислотой перешли к работе с малыми объемами в пробирках, что делает процесс более безопасным и контролируемым. Отказались от азотной кислоты в пользу повторных процедур с серной кислотой, снижая сложность и опасность. Тем не менее, подходы остаются похожими, и благодаря им изучены сотни микросхем, от классических процессоров и микроконтроллеров до современных цифровых устройств. Таким образом, метод «открытия» микросхемы — это тщательно разработанный химический процесс, который позволяет не повредить внутренние структуры и получить доступ к тончайшим элементам микроэлектроники. Изучение внутреннего устройства микросхем не только удовлетворяет инженерное любопытство, но и помогает разрабатывать новые технологии, проводить экспертизу и оптимизировать производство электронных компонентов.

Погружаясь в мир микроэлектроники через раскрытие этих черных ящиков, можно по-настоящему оценить сложность, изящество и высокотехнологичность современных полупроводниковых изделий. Это захватывающее путешествие в недры электроники обещает много открытий и ценных знаний для всех, кто интересуется технологией и инженерным мастерством.