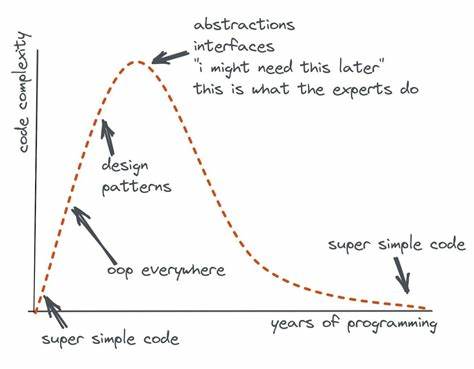

В мире разработки программного обеспечения появилось явление, которое можно назвать «манией сложности». Многие разработчики и команды, стремясь создавать «чистый», «масштабируемый» и «профессиональный» код, зачастую излишне перегружают проект сложными структурами, зависимостями и абстракциями, делающими простые задачи неоправданно громоздкими. Почему же так происходит и к чему это приводит? Более того, как можно избавиться от привычки излишне усложнять решение простых проблем? Об этом и многом другом пойдет речь в нашем подробном анализе. Начнем с вопроса: зачем нужна столько сложных плагинов, зависимостей, библиотек и архитектур, если задача зачастую элементарна? Вместо того чтобы просто написать пару строк кода, разработчик вынужден подстраиваться под миллионы деталей — выбирать фреймворк, тщательно настраивать среду, изучать последние архитектурные паттерны и рекомендации, а также подключать сторонние библиотеки, причины использования которых порой забываются уже через неделю. Такое положение дел зачастую рождается из-за давления индустрии, где популярны комплексные решения и концепции, вроде микросервисов, CQRS, Domain Driven Design и множества других.

Новички в программировании встречаются с горой терминов, акронимов и требований, обещающих идеальную архитектуру и максимальную гибкость. На деле же выходит так, что многие проекты становятся чересчур сложными, а код трудно поддерживать и развивать. Особенно ярко проблема проявляется в больших компаниях, где архитектура порой становится самоцелью. Вместо того чтобы решать задачи, разработчики начинают создавать все новые «слои безопасности» и абстракции, которые при том, что выглядят впечатляюще, зачастую усложняют процесс работы с кодом. Есть случаи, когда система микросервисов запускается просто для того, чтобы вернуть оператору ответ «OK» — при этом увеличивается не только сложность, но и расходы на сопровождение, обучение и интеграцию.

В программной индустрии существует некое «культовое» отношение к сложности. Сложный код воспринимается как признак зрелости и профессионализма, а слишком простое решение кажется подозрительным или вообще неправильным. Однако реальная стоимость такой «зрелости» очень велика — она ложится на тех, кто спустя месяц или год будет поддерживать и модифицировать этот процесс, тратя время на понимание абстракций, прокидывание событий и взаимодействие между бесчисленными компонентами. Архитектура должна быть инструментом, а не целью сама по себе. Порой для решения элементарной задачи создаются сложные цепочки обработки: например, добавление простого логирования реализуется через создание отдельного промежуточного слоя (middleware), вызова сторонней библиотеки, генерации и обработки событий через брокер сообщений и обработчик.

Все это осуществляется ради того, что могло быть сделано одной строкой с использованием стандартного «console.log» или аналогичной простейшей функции. Значимую роль в усложнении играет и чрезмерное увлечение абстракциями. В теории они помогают скрывать детали и повторно использовать код. Но когда выстраиваются многослойные интерфейсы, адаптеры и обертки, созданные «на всякий случай» или «на будущее», это может привести к путанице.

Часто становится непонятно, где именно находится реальная бизнес-логика. В результате при возникновении ошибки разработчик вынужден копаться в множестве файлов, чтобы понять, что именно сломалось. Случаи, когда классы с запутанными названиями вроде FactoryManagerAdapterService лишь переадресовывают вызовы друг другу без видимой пользы, не редкость. Такие конструкции скорее сбивают с толку, чем приносят пользу. Кажется, будто цель — запутать как можно глубже.

Отдельным массовым явлением является зависимость от сторонних библиотек. Современные разработчики часто забывают, как написать простую функциональность самостоятельно, предпочитая сразу ставить очередную библиотеку с NPM или другим менеджером пакетов. Нужно форматировать дату? Установим специальную библиотеку. Сделать простой HTTP-запрос? Лучше обернуть Axios дополнительной библиотекой. Сортировка массива? Есть пакет и для этого.

Каждая новая зависимость — это потенциальный источник проблем. Вы не контролируете, как развивается библиотека, и когда она исчезает из репозитория или обновляется с нарушением обратной совместимости, проект оказывается под угрозой. Возникают неожиданные ошибки, конфликты версий, часы и дни уходят на исправление того, что могло быть сделано просто и быстро внутри системы. Однако нельзя утверждать, что вся сложность — это зло. Современные масштабные системы и проекты с большими нагрузками нуждаются в продуманной архитектуре и некотором уровне абстракций.

Проблема возникает тогда, когда сложность навязывается решению «сверху», а не появляется как ответ на реальные сложности проблемы. Часто оказывается, что развивать хорошо спроектированное монолитное приложение гораздо проще и дешевле, чем поддерживать сеть плохо продуманных микросервисов, где каждый отдельный сервис — повод для интеграционных головоломок и инфраструктурных затрат. Начинать проект с развернутой архитектуры в духе DDD, Event Sourcing, CQRS и Kafka, если требуется лишь реализовать простейший интерфейс CRUD, — это не только чрезмерно, но и вредно для долговременного успеха. Как же бороться с манией избыточной сложности? Важно помнить о простых принципах: начинать с простого решение, не стремиться к идеалу «на всякий случай», писать понятный и поддерживаемый код, избегать лишних зависимостей и вплетать архитектуру в проект лишь тогда, когда масштаб и контекст действительно этого требуют. Главное помнить, что инженерия программного обеспечения — это не поле для демонстрации знаний и формирования имиджа «эксперта по архитектуре», а средство решить конкретные задачи наиболее эффективным и устойчивым способом.

И чаще всего лучший ответ — это ответ простой и понятный. Если можно сделать меньше — зачем делать больше? Возвращаясь к основам и сосредоточившись на реальных потребностях, мы сможем создавать качественное программное обеспечение, которое легко развивать, поддерживать и масштабировать, не увеличивая лишнюю сложность и не превращая простые задачи в головоломку для будущих поколений разработчиков. Такая перспектива не только сэкономит время и ресурсы, но и сделает программирование более человечным и доступным для всех.