Искуственный интеллект уже давно вдохновляется принципами работы человеческого мозга, но сегодня наука шагнула далеко вперед, постигнув глубже основы нейробиологических процессов. В центре этого прорыва находится концепция супер-Тьюринговских вычислений — способность систем одновременно обучаться и выполнять вывод данных, что принципиально отличает их от традиционных вычислительных моделей, действующих по алгоритмам Тьюринга, где процессы обучения и вывода идут последовательно. Одной из ключевых разработок в этом направлении стали синаптические резисторные цепи — компактные электроника-биоинспирированные устройства, способные в реальном времени адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Их применение в управлении морфирующими крыльями авиационных средств демонстрирует впечатляющие результаты и представляет собой новый этап в эволюции интеллектуальных систем управления. Морфирующие крылья — уникальная технология, позволяющая динамически изменять форму крыла в полете для оптимизации аэродинамических характеристик.

Это обеспечивает как экономию топлива за счет снижения сопротивления воздуха, так и повышение устойчивости в различных атмосферных условиях, включая критические периоды, такие как сваливание. Однако управление такой сложной системой требует высокой вычислительной мощности и способности к быстрой адаптации, что в прошлом было серьезным техническим вызовом. Традиционные искусственные нейронные сети, работающие в режиме Тьюринга, вынуждены вначале обрабатывать большие объемы данных вне места эксплуатации, а затем применять полученные алгоритмы на борту. Такой подход ограничивает возможности мгновенной адаптации и повышает энергозатраты. Синаптические резисторные цепи (синсторы) дают принципиально новый подход к решению этих проблем.

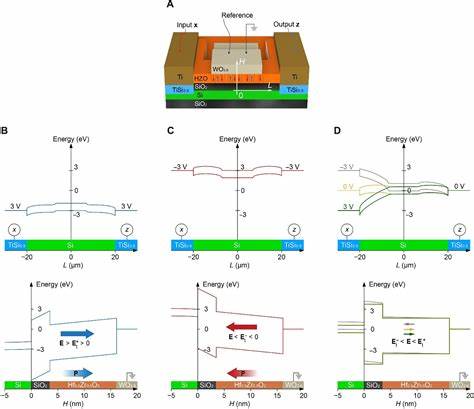

Основанные на использовании материала ферроэлектрика Hf0.5Zr0.5O2, интегрированные в структуры на основе кремния с тонкими слоями SiO2, синсторы обеспечивают гибкое управление электрической проводимостью через программируемое переключение ферроэлектрических доменов. Техническая особенность этих устройств заключается в том, что они могут одновременно проводить вычисления и адаптировать свои параметры — то есть весовые коэффициенты, что соответствует улучшенной функции синапсов в биологических нейронных сетях. Это обеспечивает супер-Тьюринговский режим работы, где обучение и вывод происходят параллельно, без необходимости разделения на отдельные этапы.

Эксперименты, проведённые с применением синсторов для управления морфирующим крылом в аэродинамической трубе, показали феноменальные результаты. Система автоматически минимизировала отношение сопротивления к подъемной силе, снижала флюктуации в аэродинамических параметрах и успешно восстанавливала работу крыла из состояния сваливания, даже в сложных турбулентных потоках. Сравнительный анализ с управлением, основанным на традиционном искусственном интеллекте, и с действиями человеческих операторов выявил главные преимущества синсторов: скорость обучения была в десятки раз выше, адаптивность обеспечивалась в режиме реального времени, а энергопотребление снижалось многократно — на восемь порядков по сравнению с компьютерными системами. Технический базис синстора заключается в кросс-барной архитектуре, где входные и выходные сигналы проходят через сетку взаимосвязанных резисторов с регулируемой проводимостью. При подаче электрических импульсов входы активируют токи на выходах, реализуя функциональность сложных матриц весов, а одновременное изменение этих весов по аналогии с процессом spike-time-dependent plasticity позволяет системе обучаться на лету.

Такой способ кодирования и обработки информации аналогичен биологическим нейронам и обеспечивает невероятную гибкость и устойчивость к сбоям и внешним возмущениям. Физическая конструкция синстора представляет собой вертикальную гетероструктуру, гармонично сочетая кремниевый канал, диэлектрический слой SiO2, ферроэлектрический слой из Hf0.5Zr0.5O2 и проводящую WO2.8 электродную подложку.

Латеральные шотткиевские контакты с металлическими TiSi0.9 слоями обеспечивают надежные входы и выходы. Пропорциональное управление напряжениями на входах и выходах позволяет не только считывать текущие значения весов, но и оперативно корректировать их, проходя через множество уровней аналоговых значений с высокой точностью и стабильностью. Такая конструкция обеспечивает долговременную сохранность обученной информации и устойчивость к шумам, которые обычно возникают при работе с аналоговыми компонентами. Основой успеха в применении синсторов в системах интеллектуального контроля является именно их способность адаптироваться «на лету», т.

е. одновременно проводить вычисления и модифицировать собственные параметры согласно корелляционным правилам обучения, включая STDP — временно-зависимая пластичность. Это открывает двери для создания сложных искусственных систем, способных эффективно функционировать в реальном времени, непрерывно улучшать свои показатели и корректировать работу, обходя основные ограничения современного ИИ, хранящего свои знания статично между фазами обучения и применения. В реальных условиях полета, где аэродинамические параметры изменяются непредсказуемо, синсторы демонстрируют уникальную устойчивость и саморегуляцию — способность поддерживать оптимальные состояния системы без необходимости постоянной перенастройки или вмешательства оператора. Столь высокая степень автономности является ключевой для современных беспилотных летательных аппаратов, где требования к скорости обработки и энергоэффективности достигли пределов, невозможных для традиционных вычислительных систем.

Особенное значение имеет понижение энергопотребления в крайних условиях эксплуатации. Аналоговые вычисления, свойственные синсторам, обеспечивают расход энергии в диапазоне нановатт, что в огромной степени превосходит милливаттные и ваттные показатели классических микропроцессоров и даже современных нейроморфных чипов. Это существенный аргумент в пользу широкого внедрения этой технологии в мобильные и автономные устройства, где ресурсы питания ограничены. Сравнительный анализ методов обучения и управления, проведённый в экспериментах с морфирующим крылом, показал, что системы на базе синсторов превосходят по всем основным показателям даже человеческих операторов. Они достигают более быстрого снижения целевой функции, отражающей аэродинамическую эффективность, и поддерживают стабильные показатели в сложных условиях, где человек либо затрудняется, либо требует значительного времени для адаптации.

Это подчеркивает потенциал технологии для распространения в сценариях, где критична скорость реакции и надежность управления. Текущие разработки синсторных систем продолжаются с целью повышения плотности интеграции, масштабируемости и облегчения массового производства. Рассматриваются возможности миниатюризации до масштабов нанометров и внедрения в гибридные вычислительные архитектуры, сочетающие нейроморфные и классические алгоритмы. Такой подход наверняка откроет новые перспективы в области робототехники, автономных систем, а также в биоинформатике и медицине. В перспективе супер-Тьюринговские синаптические резисторные цепи могут стать фундаментом искусственного интеллекта нового поколения.