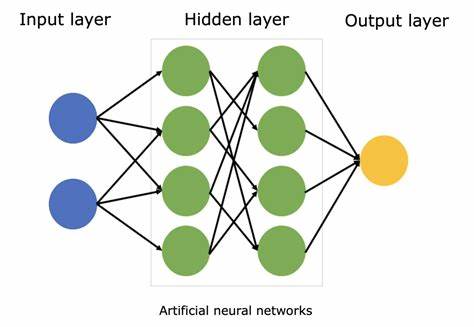

Нейронные сети стали основой современных технологий искусственного интеллекта, однако их путь развития был далеко не простым. С момента первых экспериментов в середине XX века, когда исследователи едва могли себе позволить построить системы с несколькими тысячами нейронов, до сегодняшних дней, где сложнейшие архитектуры обучаются на терабайтах данных с помощью суперкомпьютеров, нейронные сети пережили несколько волн интереса и периодов забвения, известных как зимы нейронных сетей. Тем не менее, существует любопытное явление, которое можно назвать прагматической неукротимостью нейросетей – они «хотят работать», то есть демонстрируют способность адаптироваться и обучаться даже в условиях ограничений и ошибок. Ключевой призмой к пониманию нейросетей стала гипотеза масштабирования: если нейросеть увеличить до достаточных размеров и обеспечить большими объемами данных, она рано или поздно научится решать поставленные перед ней задачи. Уже в 1950-х Марвин Мински рассуждал, что для создания саморганизующихся сетей, способных к реальному интеллекту, потребуется колоссальное количество нейронов, которого в то время не существовало в природе или технике.

Подобные взгляды долгое время сдерживали развитие, так как вычислительные мощности и данные были слишком ограничены. В 1980-х многие исследователи, включая Питера Норвига, признавали поражение перед нехваткой вычислительных ресурсов. Они занимались созданием и тестированием алгоритмов, добиваясь лишь минимальных успехов. Однако с наступлением эры больших данных, появлением ImageNet и улучшениями в алгоритмах оптимизации, такими как стохастический градиентный спуск и регуляризация посредством dropout, искусственный интеллект получил мощный толчок. Нейросети не просто работали – они начали превосходить традиционные методы в распознавании образов, обработке речи, переводах и многих других задачах.

Интересно, что нейросети обладают уникальной устойчивостью к собственным ошибкам. Как описывалось в ранних экспериментах, например, в проекте SNARC Марвина Мински, несмотря на неисправности отдельных элементов и случайную проводку, система продолжала функционировать, симулируя поведение мышей в лабиринте. Похожим образом и современный подход к программной реализации может содержать ошибки, которые не приводят к критическому сбою, а лишь ухудшают качество результатов. Об этом подробно рассказывал Андрей Карпаты, подчеркивая, что программисты часто сталкиваются с тем, что баги в коде нейросетей сложно выявить, так как модель может обучаться, но продуктивность будет снижена. Этот факт заставляет по-новому взглянуть на процесс отладки и разработки нейронных сетей.

Малейшие ошибочные настройки гиперпараметров, таких как скорость обучения или коэффициенты регуляризации, могут приводить к тихому ухудшению результатов без явных сбоев. Исследователи из OpenAI также отмечали, что исправление мелких ошибок в коде и алгоритмах часто имеет столь же важное значение, как и усовершенствования концепций и моделей. В их опыте исправления багов приводили к кардинальному улучшению поведения агентов в задачах обучения с подкреплением. Знаменитая парадигма «последние биты самые глубокие» отражает суть обучения языковых моделей. На ранних этапах обучения нейросеть осваивает базовые закономерности, такие как частотность букв и пробелов, но глубокое понимание – когерентность и связь между словами и субъектами – требует значительно больших усилий и приносит меньший, но очень ценный прирост качества.

Это похоже на человеческое мышление, где большинство повседневных действий одинаково хорошо выполняются всеми, а истинное отличие проявляется в редких, сложных или жизненно важных решениях. К сожалению, строительство и обучение нейросетей связано с множеством практических, зачастую невидимых проблем. Отладка систем – это не всегда творчество и элегантность, а часто скрупулезный и непримечательный труд над исправлением багов, нормализацией данных и точной настройкой параметров. Ранние системы часто требовали громоздкой предварительной обработки данных, фильтрации и уменьшения размерности, чтобы шаблоны можно было эффективно распознать. Как свидетельствуют исследования с 1960-х, невзрачные подготовки зачастую решали основной успех системы.

Истории с багами и ошибками аппаратного и программного обеспечения также демонстрируют живучесть нейросетей. В Adept.ai замечали, что «нематериальные» аппаратные ошибки могли проявиться в виде нерегулярных колебаний потерь и могут оставаться незамеченными даже при использовании коррекции ошибок. Однако такие ситуации требуют регулярного внимания и перезапуска, поскольку даже небольшие отклонения на миллиардных долях параметров способны затормозить процесс. Одним из наиболее известных мифов является «легенда о танковом детекторе», которая повествует о первых попытках распознавать танки на изображениях в 1960-х.

Несмотря на скептицизм и ограниченность технических ресурсов прошлого, именно более мощные вычисления и большие базы изображений позволили современным системам обойти эти изначальные ограничения и научиться распознавать объекты в любых условиях освещения и ракурса. Этот пример ярко иллюстрирует, как вычислительные возможности и данные меняют ситуацию. Переход нейронных сетей от экспериментальных проектов к промышленной практике сопровождался дополнительными «зимами» в их развитии. В период с 1990 по 2010 годы исследования нейросетей почти затихли, отчасти из-за нехватки данных и вычислительных ресурсов, но с возобновлением интереса в 2010-х началась новая эра глубокого обучения. Именно тогда были созданы архитектуры с миллионами параметров и десятками слоев, способные к эффективному обучению и применению в сложных задачах обработки естественного языка, компьютерного зрения и других областей.

Сегодня концепция «нейросети хотят работать» воплощается даже в самых мелких деталях разработки. От случайных дефектов проводки в аппаратуре до простых элементарных ошибок в коде — сеть, как егозное живое существо, пытается компенсировать проблемы и продолжать учиться. Именно это объясняет удивительную устойчивость и повсеместную применимость нейронных сетей в современном мире. Нейронные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь, применяясь в технологиях распознавания лиц, машинного перевода, автономного вождения, рекомендательных системах и множестве других сфер. Их успех зависит не только от сложных архитектур и алгоритмов, но и от детальной работы по отладке, обработке данных, правильной настройки и даже от мелких багов, которые сеть умудряется обходить.

Это делает искусственный интеллект не просто мощным инструментом, но и удивительно адаптивной системой, способной работать в условиях неопределенности и ошибок. Понимание этой уникальной природы нейронных сетей помогает не только лучше проектировать и обучать модели, но и повышает эффективность их использования в самых разнообразных сферах. Сегодняшнее поколение исследователей продолжает открывать новые свойства и возможности нейросетей, двигаясь к созданию более совершенных и интеллектуальных систем, способных не просто выполнять задачи, но и учиться, адаптироваться и решать новаторские задачи будущего.