Эмоциональные состояния, особенно негативные, играют ключевую роль в формировании поведения, обеспечивая выживание через распознавание угроз и адаптацию к стрессовым ситуациям. Однако избыточные или нарушенные эмоциональные реакции связаны с различными психическими расстройствами, включая тревожные расстройства и фобии. Современные нейронауки активно исследуют нейронные механизмы, лежащие в основе таких чувств, с целью выявления потенциальных терапевтических мишеней. Особое внимание уделяется базолатеральному миндалевидному телу мозга (БЛМ), структуре, известной как центр эмоциональной обработки и важный узел формирования страха и тревоги. Базолатеральное миндалевидное тело состоит из разных генетически и функционально различных популяций нейронов, оказавшихся способными транслировать сигналы в различные области мозга.

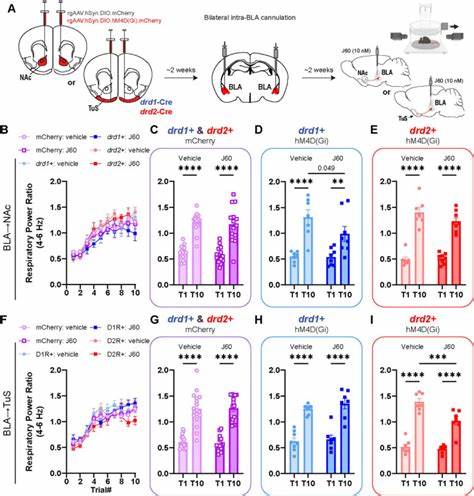

Одной из главных целей таких проекций является вентральный стриатум, включающий в себя такие важные структуры, как ядро аццумбенса и трубчатое ядро. Эти подрегионы играют значительную роль в обработке мотивации и эмоциональной оценки стимулов. Последние исследования выявили, что пути от БЛМ к вентральному стриатуму не являются однородными, а разделяются на параллельные цепи, каждая из которых характеризуется уникальным генетическим составом и специфическими функциональными влияниями на эмоциональное поведение. Две главные категории нейронов БЛМ, участвующих в этих путях, экспрессируют рецепторы допамина D1 (Drd1+) и D2 (Drd2+), которые регулируют активность одной из ключевых фосфорилирующих белков – DARPP-32, который влияет на синаптическую пластику и передачу сигналов. Neuroнаучные исследования показали, что эти два популяции проецируют в отдельные части вентрального стриатума: Drd1+ нейроны преимущественно направляются в ядро аццумбенса, а Drd2+ нейроны – в трубчатое ядро.

Такое разделение отражает функциональное разнообразие их вклада в регулирование эмоций. Физиологические эксперименты с использованием вирусной трассировки и оптогенетики подтвердили, что как Drd1+, так и Drd2+ нейроны БЛМ могут возбуждать соответствующие популяции вентрального стриатума, влияя на спинно-шиповидные проекционные нейроны – ключевые элементы формирования мотивационных и эмоциональных реакций. Важным открытием стало то, что активация Drd1+ пути, направленного в ядро аццумбенса, провоцирует поведение избегания в реальном времени, что указывает на его прямое участие в формировании отрицательных эмоциональных состояний. Параллельно, стимуляция Drd2+ нейронов, проецирующихся в трубчатое ядро, вызывает сходные поведенческие эффекты, подтверждая значимость этого пути в эмоциональном контроле. Кроме мгновенных поведенческих реакций, эти параллельные пути оказывают влияние и на процессы обучения, связанные с формированием страхов и ассоциаций негативных стимулов.

Использование химогенетических методов позволило избирательно подавлять активность путей Drd1+ и Drd2+ во время проведения классической условной работы с запахом и раздражителем, что привело к снижению проявлений страха и уменьшению физиологических реакций, связанных с тревогой, таких как изменение частоты дыхания. Результаты показывают, что каждый из путей участвует в поддержании и закреплении негативных эмоций на уровне обучения, подтверждая их важную роль в развитии расстройств, связанных с тревогой. Эта модель параллельных путей обогащает понимание нейробиологических основ эмоций, демонстрируя, насколько сложной и дифференцированной является организация амигдалово-стриарных связей. В частности, результаты подчеркивают необходимость учитывать не только генетическую идентичность нейронов, но и специфику их проекций при изучении механизмов эмоциональной регуляции. Такая детализация коммуникационных маршрутов между БЛМ и вентральным стриатумом имеет важное прикладное значение.

Открытие того, что отдельные нейронные субпопуляции формируют целевые пути с противоположным влиянием на эмоции, позволяет разрабатывать более точечные методы терапевтического воздействия. Так, можно предположить создание фармакологических или оптогенетических подходов, которые избирательно воздействуют на Drd1+ или Drd2+ пути для коррекции патологических эмоциональных состояний без нарушения общего функционала миндалевидного тела. Еще одной важной областью для будущих исследований станет определение, каким образом допаминергическая регуляция внутри БЛМ и вентрального стриатума модифицирует активность этих путей. Известно, что уровень дофамина и типы активируемых рецепторов меняются в зависимости от эмоционального контекста, что может привести к динамическим изменениям активации Drd1+ и Drd2+ нейронов. Их влияние на поведение и физиологию требует дальнейшей оценки как в норме, так и при патологии.

Стоит отметить, что параллельные пути от БЛМ к разным частям вентрального стриатума не ограничиваются исключительно негативным воздействием. Некоторые нейроны из этих же популяций, или соседние по схеме проекции, возможно, играют роль в обработке положительных эмоций и формировании мотивационных реакций к наградам. Это подчеркивает сложность и мультифункциональность амплитуды сигналов, проходящих через БЛМ. Важной дополнительной перспективой является исследование роли трубчатого ядра, которое долгое время оставалось менее изученным по сравнению с ядром аццумбенса. Недавние данные показывают, что трубчатое ядро активно участвует в сенсорной обработке, включая нюхательные сигналы, и способно интегрировать эмоциональные и мотивационные данные.

Понимание взаимодействия с БЛМ через Drd2+ нейроны раскрывает неизвестные доселе потенциалы влияния этой структуры на эмоциональное состояние. Таким образом, концепция параллельных генетически и анатомически дистинктивных путей между базолатеральным миндалевидным телом и вентральным стриатумом формирует новую парадигму изучения механизмов эмоциональной регуляции. Этот подход сочетает клеточную идентичность с топографической спецификой нервных проекций, давая представление о том, как эмоции формируются, модулируются и как могут быть трансформированы в различных состояниях здоровья и болезни. В конечном итоге понимание этих механизмов открывает путь к более целенаправленным методам лечения психических расстройств, таких как тревожные расстройства, фобии и посттравматическое стрессовое расстройство. Понимание, какие именно пути активируются или подавляются при негативных эмоциональных состояниях, позволит создать новые вмешательства, способные избирательно снижать патологическую эмоциональную нагрузку, сохраняя при этом адаптивные процессы, необходимые для выживания и нормального функционирования.

Продолжающиеся исследования в данной области будут стремиться к дальнейшему детальному картированию таких нейронных цепей и изучению их функциональных характеристик в разнообразных ситуациях, от базового поведения до сложных эмоциональных реакций. Связь между молекулярными маркерами нейронов, их проекциями и функциональной ролью служит мощной основой для развития нейротерапии и понимания основ человеческих чувств и поведения.