Антарктида — самый южный и самый холодный континент на Земле, известный своими суровыми климатическими условиями и уникальным природным явлением – полярным днем и ночью. Помимо этих особенностей, немаловажным аспектом жизни и деятельности на континенте является вопрос времени. Как устроено время в Антарктиде, какие временные пояса там используются и почему традиционные понятия о времени здесь зачастую не применимы, — об этом пойдёт речь в нашем обзоре. Географическое положение Антарктиды накладывает серьёзный отпечаток на способы измерения времени в регионе. Континент располагается вокруг Южного полюса, то есть занимает все меридианы от 0 до 360 градусов.

Теоретически это означает, что территория Антарктиды соответствует всем существующим временным зонам Земли — от UTC−12 до UTC+14. Однако на практике всё гораздо сложнее. Из-за экстремальных природных условий — длительных периодов света и темноты — традиционные системы исчисления времени становятся бессмысленными для многих частей континента. Одной из главных проблем является полярный день и полярная ночь. В районе Южного полюса солнце может не заходить за горизонт на протяжении нескольких месяцев летом, и наоборот, несколько месяцев оставаться скрытым зимой.

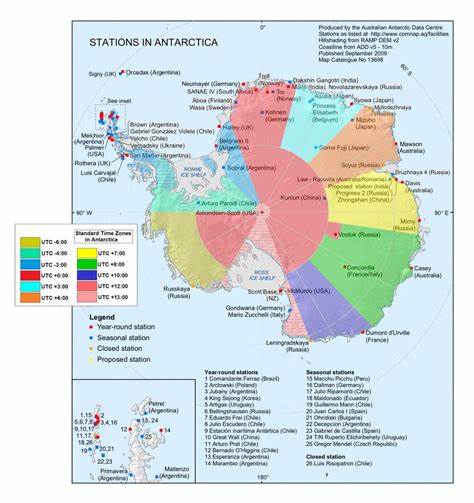

В таких условиях переходы на летнее или зимнее время (в других частях света известные как DST) теряют смысл. Фактически, деление суток на равные 24 часа в привычном понимании становится условным, поскольку традиционные циклы дня и ночи здесь отсутствуют. Тем не менее на континенте расположено множество исследовательских станции, каждая из которых принадлежит разным странам и выполняет свои задачи. Ввиду необходимости нормализовать рабочие процессы и коммуникацию, станции обычно выбирают временные пояса, основанные на их территориальных претензиях или на времени стран, обеспечивающих логистическую поддержку. Например, американская научно-исследовательская станция «Мак-Мердо», одна из крупнейших в Антарктиде, использует время Новой Зеландии (UTC+12, летом UTC+13).

Это связано с тем, что основные поставки и транспорт осуществляются через новозеландский город Крайстчерч. Такая же практика характерна и для станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе, где применяется новозеландское время, что позволяет синхронизировать работу с поставщиками и персоналом. С другой стороны, станции, находящиеся на территории антарктических территориальных претензий других стран, придерживаются соответствующих временных зон. Британская станция Ротера и аргентинская Палмер используют свой собственный локальный временной сдвиг, обычно соответствующий времени Южной Америки, например UTC−3. Несмотря на то, что на континенте существуют и другие научные базы с разными часовыми поясами — такие как станция Восток (UTC+5) или станция Кейси (UTC+8) — общая картина остаётся многообразной и зачастую запутанной среди множества аккумулированных систем исчисления времени.

Важной характеристикой является отсутствие повсеместного использования летнего времени. Большая часть территории Антарктиды располагается южнее Антарктического круга, где эффект полярного дня исключает потребность в переходе на сезонное время. Летнее время поддерживают лишь несколько объектов, например территории, подконтрольные Новой Зеландии и Чили, для более удобного синхронного взаимодействия с их странами. В наиболее южных районах, расположенных почти на 80-й параллели и выше, часто используется Coordinated Universal Time (UTC) в качестве стандартного времени, поскольку постоянное присутствие людей там минимально, а часы в значительной мере становятся символическими приспособлениями. Таким образом, организация времени в Антарктиде — это в первую очередь прагматический и логистический вопрос, продиктованный необходимостью взаимосогласованной работы международного сообщества учёных и обслуживающего персонала.

Временные пояса здесь — не просто результат географической координатной привязки, а скорее отражение сложной сети политических, технических и исторических отношений между странами. Иногда для упрощения управления и коммуникации в условиях отсутствия естественных циклов дня и ночи, некоторые станции могут менять временные зоны в зависимости от сезона или логистических обстоятельств. Это помогает адаптироваться к множеству вызовов, которые создаёт уникальная природная среда континента. Виртуально время в Антарктиде — это сочетание государственной принадлежности станции, географического положения, и необходимости синхронизации с мировой системой снабжения и передачи данных. Таким образом, на одном небольшом участке земли могут сосуществовать различные временные системы.

Очень важным аспектом является то, что жители и сотрудники станций более ориентируются не столько на «натуральное» время суток, сколько на внутренние расписания, коммуникации с родными странами, а также с учётом условий труда и отдыха, которые критически важны в таких экстремальных условиях. В конечном итоге, весь вопрос времени на этом континенте отражает сложность и многогранность взаимодействия человека и природы. Антарктида служит ярким примером того, как традиционные понятия времени можно адаптировать и переосмыслить, учитывая уникальные обстоятельства. Изучение антропогенных систем времени в Антарктиде помогает понять, каким образом общества справляются с экстремальными природными условиями, а также позволяет формировать более эффективные методы организации исследований в самой холодной и изолированной части нашей планеты. В перспективе комплексные знания об организации времени на континенте могут способствовать оптимизации работы международных программ, улучшить безопасность и повысить продуктивность научных экспедиций.

В заключение можно сказать, что время в Антарктиде — это необычное и многообразное явление, которое трудно подчинить классическим представлениям о часах и временных зонах. Но при этом это гибкая система, обеспечивающая жизнедеятельность и сотрудничество на континенте, где обычные физические и социальные правила зачастую перестают работать. Так, уникальное сочетание природных факторов и человеческой организации делает Антарктиду примером современного подхода к пониманию и адаптации времени в экстремальных условиях.