Булева алгебра лежит в основе современной цифровой логики и вычислительной техники. Любая логическая функция, заданная на нескольких переменных, может быть представлена с помощью булевых формул, состоящих из логических операций И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT) и иногда исключающего ИЛИ (XOR). Оптимальное представление — минимум операций — является ключевым для повышения эффективности вычислений, проектирования микросхем и разработки алгоритмов. Минимальные булевы формулы занимаются именно поиском такой упрощённой и при этом точной формы выражения логической функции. В данной статье мы рассмотрим, почему минимизация булевых формул важна, с какими трудностями она связана, а также познакомимся с основными алгоритмическими и теоретическими подходами к вычислению минимального размера формул, особенно для функций с несколькими переменными.

Понимание булевых функций и формул Булева функция — это отображение набора логических переменных на 0 или 1. При n переменных возможны 2^n комбинаций входных значений, и каждое из них сопоставляется с выходным значением функции. Различных функций на n переменных существует 2^{2^n}, что стремительно увеличивается с ростом n. Представлять их в явном виде становится затруднительно. Булева формула — это выражение, составленное из базовых логических операций и переменных.

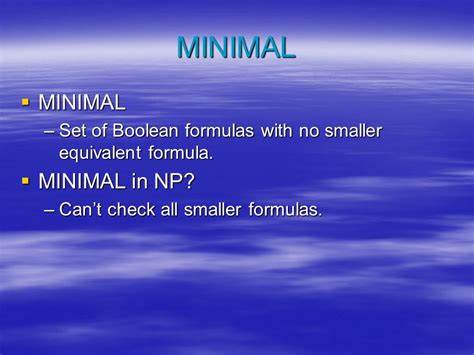

Минимизация такой формулы означает нахождение выражения с наименьшим числом операций И и ИЛИ, способного вычислить заданную функцию. Задача минимизации имеет практическое значение: чем короче формула, тем проще схема логики и быстрее вычисления, что снижает стоимость и увеличивает производительность устройств. Трудности минимизации булевых формул При небольшой размерности переменных (до 3-4) стандартизованные методы и эвристики зачастую позволяют получить оптимальные или близкие к ним решения довольно быстро. Но с увеличением числа переменных размер пространства функций растёт экспоненциально, и прямая проверка всех возможностей становится невозможной. Традиционные методы, такие как карты Карно, квайн-мак-Класки (Quine–McCluskey) и алгоритмы Эспрессо, эффективны лишь для небольшой размерности и ориентированы на минимизацию формул, представленных в нормальных формах (например, ДНФ или КНФ).

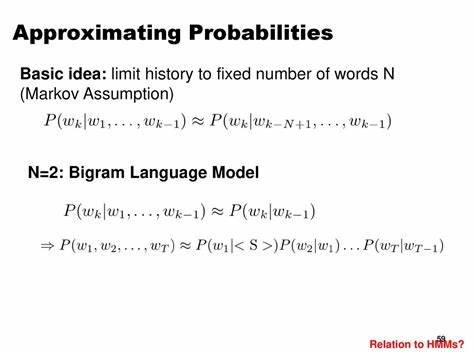

Однако эти методы не гарантируют минимального числа операций и не подходят для поиска минимальных формул с учётом полной свободы в структуре выражения. Новейший подход: вычисление минимального числа операторов Русс Кокс и Алекс Хили в 2010 году предложили алгоритмический метод для вычисления минимального количества операторов И и ИЛИ, необходимых для представления любой булевой функции с n переменными, в частности рассмотрев случай пяти переменных. Их метод основан на адаптации идеи алгоритма Флойда-Уоршелла для обхода графа, где вершинами служат булевы функции, а рёбрами — логические операции объединения функций. Вместо расстояний алгоритм работает с размером формулы: для каждой функции вычисляется минимальное число операций, необходимых для её построения из более простых функций с помощью И и ИЛИ. Исходные функции — переменные — получают нулевой размер, а все остальные формулы строятся итеративно, проверяя все комбинации функций и обновляя значения, если удаётся получить более компактное представление.

Чтобы справиться с огромным размером пространства функций (например, для 5 переменных — 2^{32} функций), авторы применили несколько ключевых оптимизаций. Рассмотрены эквивалентности функций при перестановках и инверсиях входных переменных, что позволяет уменьшить количество различных представляемых функций на тысячи раз. Объединение этих симметрий и упорядоченный перебор сломали обычную экспоненциальную сложность задачи до вычислимого масштаба. Понимание важности эквивалентностей и канонических представлений Функции, отличающиеся лишь перестановкой входов или инверсией их значений, сопоставимы в плане сложности минимизации, поскольку они требуют одинакового количества операций. Это позволяет рассматривать не каждую функцию, а её класс эквивалентности, выбирая по нему канонический представитель.

Благодаря такому подходу количество анализируемых состояний резко сокращается, что и делает задачу значительно более управляемой. Кроме того, в алгоритме используется понятие «канонического представления» — это особая форма функции, выбранная из её эквивалентного класса. Это упрощает хранение и поиск функций в памяти, ускоряя вычисления. Оптимизация перебора и стратегий поиска Алгоритм прошёл несколько стадий эволюции. На первых этапах применялся простой итеративный перебор с обновлением размеров, похожий на алгоритм поиска кратчайших путей по графу.

Позже добавили оптимизацию по обработке функций в порядке возрастания «содержимости» — минимального количества операций, что исключило повторные проверки и позволило делать вычисления однократно. Дальнейшая оптимизация — направленный поиск для функций, которые ещё не найдены. Вместо перебора всего пространства по двум вложенным циклам, алгоритм сосредотачивается на поиске конкретной функции, задавая уравнения, которые должны быть выполнены, чтобы получить нужную функцию из уже существующих меньших по размеру функций. Это позволило значительно сократить время работы, особенно на завершающей стадии. Результаты и значение для теории и практики Конечным результатом стал подсчёт минимального количества операторов И и ИЛИ для любых булевых функций с пятью переменными.

Оказалось, что для этого нужно 28 операций — меньше, чем ожидалось ранее. Анализ функции чётности — XOR всех переменных — как самой сложной подтвердил частично сложившуюся гипотезу, но теоретики доказали, что она не всегда оказывается самой сложной для больших n. Также были исследованы варианты, допускающие использование XOR как базового оператора, что значительно уменьшает размер минимальных формул, поскольку функция четности становится простой для представления. Дональд Кнут в своей знаменитой книге «Искусство программирования» также уделяет внимание этому вопросу и приводит алгоритмы для подобных минимизаций и с использованием XOR. Перспективы и ограничения Методы, разработанные Коксом и Хили, становятся неприменимы по мере увеличения числа переменных, поскольку даже при оптимизациях и канонических представлениях пространство функций растёт слишком быстро (для 6 переменных их имеется более 2×10^{14} канонических функций).

Поиск эффективных эвристик и новых теоретических подходов продолжает оставаться актуальной задачей в области теории вычислительных моделей и цифрового проектирования. Практическое применение минимизации булевых формул выходит далеко за рамки чистой теории. В проектировании интегральных схем, логических контроллеров, систем автоматизации и оптимизации программ минимальность логических выражений напрямую влияет на быстродействие, энергоэффективность и экономию ресурсов. Современные инструменты и веб-сервисы, основанные на алгоритмах такого рода, позволяют вводить булевые выражения и получать минимальные формулы, что облегчает работу инженеров и исследователей. Заключение Минимальные булевы формулы — фундаментальная тема, объединяющая математику, информатику и инженерное дело.

Современные алгоритмы минимизации, несмотря на огромную сложность задачи, позволяют найти оптимальные формулы для функций небольшой и средней размерности, используя продвинутые методы оптимизации и учёт симметрий. Это не только углубляет наше понимание структуры логических функций, но и служит основой для эффективного проектирования цифровых систем в реальных приложениях. Продолжающееся исследование минимизации булевых формул — одна из граней более широкой науки о вычислительной сложности и оптимизации, включающей в себя поиск эффективных представлений данных, алгоритмических структур и архитектуры вычислительных устройств.