В последние годы в научном сообществе набирает силу необычное движение, которое можно назвать движением научных детективов. Эти специалисты, состоящие как из ученых, так и из людей без традиционного научного образования, объединились с целью выявления и разоблачения манипуляций с данными и изображениями в научных публикациях. Их деятельность ставит под вопрос доверие к ключевым открытиям и заставляет академическое сообщество пересмотреть механизмы самоконтроля и этики в исследованиях. Появление группы «научных детективов» не случайно. Накопившиеся за годы проблемы с публикациями, в которых обнаружены искажения результатов, демонстрируют системные недостатки современной науки.

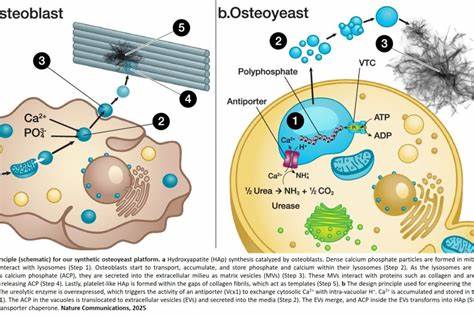

Встречи таких энтузиастов, например, летом 2023 года в Праге, стали знаковыми событиями, определяющими направление борьбы за научную честность. Встреча проходила в атмосфере раздражения и усталости, связанных с ростом случаев фальсификаций научных данных, особенно в биомедицинских сферах. Одним из наиболее резонансных примеров, вызвавших активность этих исследователей, стал случай с публикацией 2006 года в престижном журнале Nature, посвященной болезни Альцгеймера. Эта статья подтвердила так называемую амилоидную гипотезу — теорию о причинах болезни, которая на протяжении многих лет была основой для разработки дорогих лекарств с целью замедления прогрессии недуга. Независимые эксперты и «научные детективы» выявили многочисленные признаки подделки важных изображений и данных, что вскрыло глубокие проблемы как в самом исследовании, так и в научной системе в целом.

Амилоидная гипотеза была широко принята научным сообществом и фармацевтической отраслью, что привело к значительным финансовым вложениям и многолетним клиническим испытаниям. Однако отсутствие эффективных методов лечения, подтвержденных строгими испытаниями, побудило многих исследователей, включая ведущего невролога Мэттью Шрага, критически взглянуть на эту теорию. Шраг не только подверг сомнению саму гипотезу, но и активно занимается анализом данных и изображений для выявления возможных случаев манипуляций. Среди участников движения встречаются самые разные люди: от ученых с подтверждённым опытом работы в своих областях до финансовых консультантов и энтузиастов, которые самостоятельно обучились методам детального анализа научных изображений и данных. В частности, кейс Кевина Патрика, работавшего в инвестиционном секторе и самостоятельно осваивавшего навыки идентификации поддельных изображений, демонстрирует, насколько широким стало сообщество таких активистов.

Используя онлайн-платформы типа PubPeer и социальные сети, они обмениваются находками, обсуждают проблемы и оказывают давление на издателей научных журналов и исследовательские учреждения. Проблемы с научной честностью далеко не уникальны. На протяжении десятилетий фиксировались случаи откровенных фальсификаций и манипуляций, от «фальсификаций сердца» Джона Дарси в 1980-х до массовых фальсификаций анестезиолога Йошитаке Фудзии. В современном мире давление на ученых усилилось: необходимость опубликовать результаты ради финансирования и карьерного роста зачастую приводит к сознательному или бессознательному искажению данных. Эта тенденция особенно остро проявляется в медицине и биологии, где результаты исследований напрямую влияют на здоровье и жизнь миллионов людей.

Издательства научных журналов также оказываются в сложной ситуации. С одной стороны, они обязаны следить за качеством публикуемых исследований, с другой — огромные доходы от публикации и устойчивое финансирование создают условия для ленивого или поверхностного контроля. Стоимость публикации в престижных журналах измеряется десятками тысяч долларов, но настоящая экспертиза зачастую не соответствует стоимости. К тому же, расследование случаев мошенничества требует времени, юридических процедур и часто терпит поражение на фоне корпоративных интересов и бюрократических препонов. Некоторые ученые и сотрудники университетов предпочитают не углубляться в расследования в силу риска потери финансирования и репутации.

В результате многие серьезные претензии остаются без должного рассмотрения. Молодые исследователи, которые ставят под сомнение работу более высокопоставленных коллег, часто сталкиваются с запугиванием и угрозами. Неоднократно происходили случаи, когда разоблачители попадали под судебные иски и персональные преследования. Тем не менее, усилия сообщества «научных детективов» не остаются бесследными. Рост числа retraction'ов (отзыва публикаций) в научных журналах в 2023 году до рекордных 10 000 отражает растущую нетерпимость к недобросовестным публикациям.

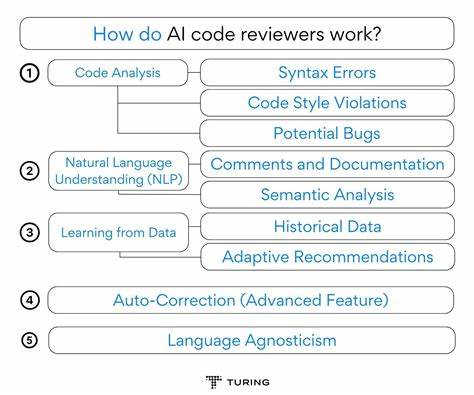

Более того, развитие технологий, таких как искусственный интеллект для анализа изображений и выявления манипуляций, открывает новые возможности для проверки достоверности научных данных. В то же время подходы к борьбе с недобросовестностью разнятся. Одни активисты ведут себя агрессивно и требовательно, иногда переходя границы допустимого в общении с издательствами и авторами, другие стараются действовать аккуратно и сотрудничать с издателями, чтобы минимизировать негативные последствия для невиновных исследователей, особенно молодых ученых. Важным событием последних месяцев стала официальная ретракция статьи 2006 года, несмотря на длительную и сложную процедуру расследования и противостояния. Этот случай стал символом того, как важно не только выявлять нарушения, но и добиваться реальных изменений в научной культуре и системе проверки публикаций.

Многие эксперты считают, что без прозрачности и независимого контроля научные открытия рискуют превратиться в инструменты политических и экономических интересов, а не в средство поиска истины. Текущая борьба за чистоту научного знания продолжается. Научные детективы регулярно собираются на конференциях и форумax, чтобы обмениваться опытом и планировать дальнейшие шаги. Их деятельность не только способствует выявлению известных и новых случаев фальсификаций, но и поднимает на повестку вопросы реформирования научных институтов, улучшения стандартов публикаций и этических норм в исследовательской среде. Таким образом, движение научных детективов представляет собой значительный сдвиг в мировой науке.

Они напоминают, что наука — это не только поиск знаний, но и ответственность перед обществом, которому эти знания предназначены. От их усилий зависит не только качество научных исследований, но и доверие к ним в будущем, что особенно важно в эпоху быстрого технологического прогресса и сложных вызовов в области медицины и окружающей среды.