В последние десятилетия мир стал свидетелем значительных успехов в борьбе с загрязнением воздуха, особенно в Восточной Азии. Страны, такие как Китай, Южная Корея и Япония, реализовали масштабные программы по сокращению выбросов вредных веществ, в том числе аэрозолей и их химических прекурсоров. Однако эти успехи в улучшении качества воздуха имеют и обратную сторону медали – непреднамеренное усиление глобального потепления. Это стало предметом широких исследований, последним из которых стала крупномасштабная работа, проведённая международной группой учёных с использованием моделей земной системы и наблюдательных данных за последние годы. Аэрозоли представляют собой мелкие частицы или капли, которые беспрепятственно взлетают в атмосферу в результате деятельности человека и природных процессов.

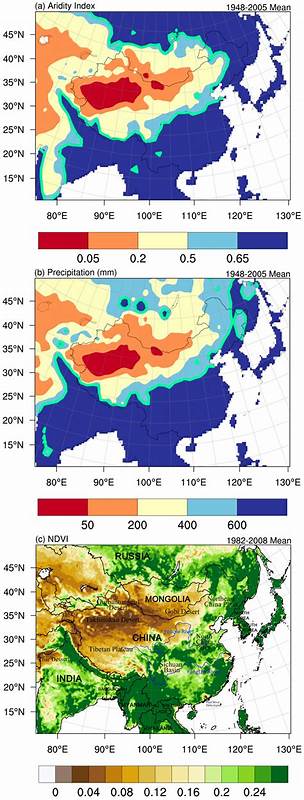

Среди них особенно важны сульфатные аэрозоли, образующиеся из диоксида серы (SO2). Эти частицы отражают солнечный свет обратно в космос и способствуют формированию облаков с более высокой отражающей способностью – эффект, во многом компенсирующий потепляющее влияние парниковых газов. То есть аэрозоли обладают эффектом охлаждения климата, который частично маскирует глобальное потепление, вызванное углекислым газом и другими газами. За последние десятилетия географический ландшафт основных источников аэрозолей в атмосфере изменился. В то время как в XX веке крупнейшими эмитентами были Европа и Северная Америка, с 1980-х годов главным центром стал Китай и, в меньшей степени, Индия.

В начале 2010-х годов Китай начал активную политику «очистки» воздуха, направленную на резкое сокращение выбросов SO2 и других загрязнителей. Результатом стали устойчивые сокращения эмиссий диоксида серы примерно на 75% с 2010 года и существенное понижение концентраций сульфатных аэрозолей над Восточной Азией. Именно эта масштабная трансформация и стала предметом анализа с помощью современных комплексных климатических моделей, таких как RAMIP, включающих в себя широкие сценарии эмиссий и множество климатических процессов. Моделирование показало, что снижение аэрозольных частиц приводит к уменьшению отражения солнечного света и увеличению количества энергии, поглощаемой планетой на верхней границе атмосферы (ТОА). Увеличение радиационного баланса ведёт к ускоренному нагреванию поверхности Земли, сопоставимому с опережающимся ростом глобальных температур с 2010 года.

По результатам исследований, сокращение выбросов сульфатов в Восточной Азии способствует среднему глобальному повышению температуры около 0.07 градуса Цельсия с погрешностью ±0.05 за срок с 2010 по 2023 годы – значительный вклад в недавно наблюдаемое ускорение глобального потепления. Кроме того, наблюдается локальное усиление температуры и радиационного дисбаланса над Северной частью Тихого океана, что коррелирует с позиционными изменениями температур морской поверхности и снижением альбедо из-за уменьшения облачности, особенно вблизи побережья Восточной Азии и западного побережья Северной Америки. Значимым аспектом является то, что хотя снижение концентраций аэрозолей положительно влияет на качество воздуха и здоровье населения региона, оно одновременно «разгружает» климатическую систему от части охлаждающего эффекта, создаваемого этими же аэрозолями.

Другими словами, мы можем говорить о нежелательном климатическом следствии успешных мер по борьбе с загрязнением воздуха – так называемом «разоблачении» или «unmasking» явном тепловом воздействии парниковых газов. На региональном уровне очистка аэрозолей воздействует не только на температуру, но и на осадки. Модели показали общий тренд к увеличению глобального количества осадков порядка 0.3%. В частности, наблюдается усиление летающих осадков в Восточном Китае и沿одно沿ичной полосе и сдвигается межтропическая зона конвергенции к северу, что согласуется с усилением асимметрии теплового потока между Северным и Южным полушариями.

Изменения гидрологического цикла, хотя и менее однозначны из-за высокой внутренней изменчивости климата, могут иметь значительные последствия для экосистем и сельского хозяйства. Кроме того, наблюдаемые изменения радиационного баланса на уровне ТОА, подтверждённые спутниковыми методами (например, данные CERES), показывают увеличение поступления энергии в планетарную систему именно в тех регионах, где концентрация аэрозолей снизилась. Различия с моделями реанализа, такими как ERA5, указывают на недостаточную актуализацию недавних изменений эмиссий в некоторых климатических продуктах. Важно отметить, что очищение атмосферы от аэрозолей – процесс, скорее локальный, но с глобальными последствиями. Вклад снижения выбросов SO2 из судоходства и другие региональные меры также рассматриваются как факторы, но по сравнению с масштабами изменений в Восточной Азии их влияние менее выражено в рассматриваемый период.

Анализ вклада метана как парникового газа показывает, что ускорение его концентрации хотя и имеет значение, но не объясняет всей динамики ускорения глобального потепления с 2010 года. Долгосрочные прогнозы указывают на дальнейшее снижение антропогенных эмиссий аэрозолей в Восточной Азии, однако темпы этого снижения замедляются, при этом большая часть легкодоступных источников уже устранена. В ближайшие десятилетия вклад сокращения аэрозолей в ускорение глобального потепления, скорее всего, уменьшится, что потребует пересмотра климатических моделей с учётом нелинейных эффектов взаимодействия аэрозолей с облаками и другими атмосферными процессами. Таким образом, нынешнее положение дел подчёркивает сложность борьбы с изменением климата и важность комплексного подхода, учитывающего не только непосредственные экологические выгоды, но и долгосрочные климатические последствия технических и политических решений. Очистка воздуха от аэрозолей в Восточной Азии, без сомнения, улучшила здоровье миллионов людей, но также внесла существенный вклад в недавнее ускорение глобального потепления, что требует дальнейших исследований и сбалансированных стратегий адаптации.

В целом, изучение взаимосвязи между качеством воздуха и климатом даёт возможность лучше понять механизмы работы глобальной климатической системы и использовать эти знания для более эффективного управления устойчивым развитием регионов и планеты в целом. Очевидно, что меры по снижению парниковых газов остаются ключевым приоритетом, но внимание к региональным аэрозолям и их влиянию на климат не должно ослабевать, ведь от баланса этих компонентов зависит наше общее будущее.