Нейроразнообразие включает широкий спектр состояний, таких как расстройства аутистического спектра (РАС), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и их сочетания. Диагностика данных расстройств традиционно опирается на клинические наблюдения и субъективные оценки, что часто затрудняет своевременное выявление и классификацию сложных симптомов. В последние годы активное развитие технологий позволило обратить внимание на более объективные физиологические показатели, связанные с моторным поведением, что открывает новые горизонты для диагностики и мониторинга этих состояний. Одним из революционных подходов стала интеграция методов глубокого обучения с анализом кинематических данных — параметров, характеризующих движение тела в пространстве. Современные высокочувствительные беспроводные сенсоры, закрепленные на конечностях испытуемых, фиксируют мельчайшие отклонения и вариации в траекториях движений с временным разрешением до миллисекунд.

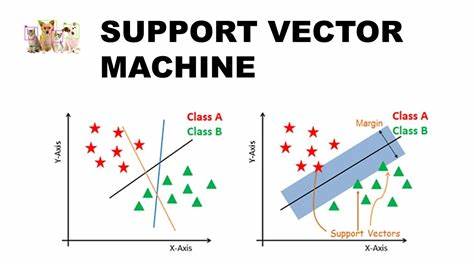

Такие данные предоставляют уникальную возможность изучить скрытую информацию о функционировании нервной системы, влияющей на моторные реакции, что традиционно остается вне поля зрения при стандартных тестах. Использование нейросетевых моделей, в частности рекуррентных архитектур на основе ячеек долгой кратковременной памяти (LSTM), позволяет эффективно анализировать последовательности временных рядов кинематических данных. Благодаря способности моделировать зависимости во временных данных эти сети способны распознавать сложные шаблоны и особенности, характерные для различных вариаций нейроразнообразия. Результаты показали, что благодаря такой методике можно с высокой точностью отличить типичные случаи развития от состояний с аутизмом, СДВГ и их сочетанием, что имеет огромное значение для ранней диагностики и последующей терапии. Ключевой особенностью такого анализа является использование «сырых» данных без предварительной фильтрации, что позволяет сохранить всю информацию, которая может быть потенциально значимой для диагностики.

Кроме того, сочетание нескольких кинематических параметров, таких как угловая скорость, углы ориентации и линейное ускорение, значительно повышает точность классификации. Это указывает на то, что комбинация нескольких источников данных раскрывает более богатую картину моторного поведения и его паттернов в различных состояниях. Помимо диагностики, интерес представляет количественная оценка тяжести нейроразнообразных расстройств через изучение биометрических характеристик движений. Для этого применяются методы статистического анализа распределений амплитудных изменений между последовательными экстремумами в кинематических сигналах, выраженных через показатели, такие как фактор Фано и энтропия Шеннона. Эти метрики отражают степень вариабельности и неопределенности в моторных флуктуациях и коррелируют с уровнем функциональных нарушений участников исследования, позволяя выделить различные уровни тяжести заболеваний.

Данные методы обеспечивают стабильность результатов при сборе данных в достаточно большом количестве испытаний, что подтверждает их надежность и пригодность для клинического использования. Такое количественное измерение может существенно помочь не только в классификации состояний, но и в мониторинге динамики изменений под воздействием терапевтических вмешательств, что крайне ценно для персонализированного подхода к лечению. Достижения в этой области основываются на междисциплинарной работе специалистов из психиатрии, физиологии, информатики и инженерии, что подчеркивает важность комплексного рассмотрения проблемы. Результаты подтверждают гипотезу о том, что нейроразнообразие проявляется не только через поведенческие и когнитивные особенности, но и через микроизменения моторной активности, которые можно выявлять при помощи современных технологий. Развитие MEMS-сенсоров и их интеграция с носимыми устройствами, такими как смартфоны и умные часы, делает практическое применение подобных диагностических систем все более доступным и простым.

Появляются перспективы для расширенного использования данных методов не только в клиниках, но и в образовательных учреждениях и домашних условиях, что позволит значительно улучшить раннее выявление нейроразнообразных состояний. Потенциал глубинных нейронных сетей как инструментов скрининга подтверждается возможностью быстро обрабатывать большие объемы данных и объективно выдавать результаты без необходимости проведения трудоемких и субъективных обследований. Однако, несмотря на высокую эффективность алгоритмов, важно учитывать также их ограничения, связанные с интерпретируемостью и прозрачностью выводов, что требует дальнейших исследований и платформы для объяснения модели, например, таких как SHAP-анализ. Для повышения качества и точности диагностики необходимы более масштабные и разнородные наборы данных, а также длительное наблюдение участников для изучения изменений в динамике заболевания. Это позволит не только закрепить полученные выводы, но и внедрить их в стандарты медицинской практики.

В итоге объединение глубокого обучения и кинематического анализа открывает новые перспективы для точного выявления и количественной оценки нейроразнообразных семей расстройств. Такой подход способствует раннему выявлению, дифференцированной диагностике и персонализированному мониторингу терапии, что является важным шагом в развитии современной неврологии и психиатрии. Внедрение подобных технологий поможет улучшить качество жизни пациентов и их семей, обеспечивая более эффективную и своевременную помощь.