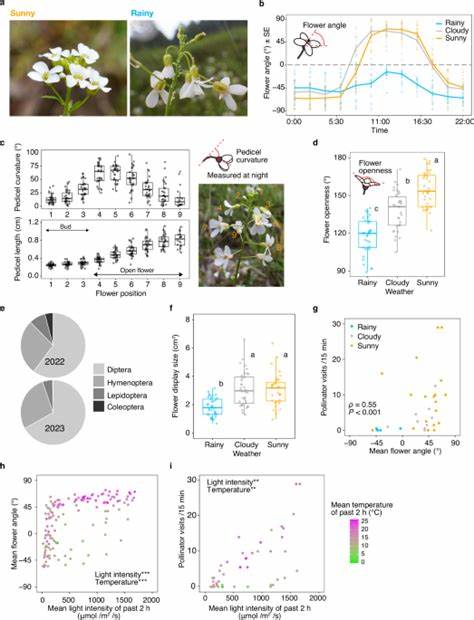

Цветы — важные органы размножения растений, выполняющие двойственную функцию. С одной стороны, они должны эффективно привлекать опылителей, обеспечивая передачу пыльцы и успешное оплодотворение, а с другой — защищать нежные репродуктивные структуры от негативного воздействия погодных условий, таких как дождь, холод или сильное солнце. Одним из ключевых механизмов, позволяющих выполнять эти задачи, является движение цветов, обусловленное тропизмом — направленным ростом или изгибом органа растения в ответ на внешние раздражители. Современные исследования, в частности на примере вида Arabidopsis halleri, выявили, что именно погодно-зависимый тропизм обеспечивает оптимальную ориентацию цветков в пространстве, способствуя как привлечению опылителей, так и защите от повреждений. Тропизм является фундаментальной способностью растений изменять направление роста частей своего тела, оставаясь при этом неподвижными организмами.

Основными видами тропизма, влияющими на ориентацию растений и их органов, выступают фототропизм — движение или рост в направлении или от света, и гравитропизм — реакция на силу тяжести. Классические примеры включают рост стеблей вверх благодаря отрицательному гравитропизму и корней вниз из-за положительного гравитропизма. Однако помимо этих глобальных движений тропизм проявляется и на уровне отдельных структур, например, цветоножек — тонких стебельков, поддерживающих цветы. В случае Arabidopsis halleri цветоножки демонстрируют уникальную способность менять положение цветов в зависимости от погодных условий. В солнечную погоду цветы ориентируются вверх, максимизируя видимость и доступность для насекомых-опылителей.

При этом основную роль в этом процессе играет фототропизм, инициируемый синим светом и регулируемый внутренними биологическими часами растения, что обеспечивает синхронизацию движения с суточными ритмами активности опылителей. Цветок начинает подниматься утром, достигая пика к середине дня, когда интенсивность освещения и активность насекомых максимальны, и постепенно возвращается в исходное положение к вечеру. В дождливую или пасмурную погоду наблюдается противоположная реакция — цветы поворачиваются вниз, защищая пыльцу и другие чувствительные ткани от влаги и повреждений. Подобное движение обусловлено гравитропизмом, а также снижением освещения, что вместе подает сигнал к смене положения цветка. Защитное стремление цветов к направлению вниз снижает риск смывания пыльцы и повреждения женских органов, что критически важно для сохранения репродуктивной успешности.

Основой механизма таких движений является асимметричный рост клеток цветоножки, управляемый гормоном ауксином. Его перераспределение между верхней (адите) и нижней (абаксиальной) сторонами цветоножки зависит от внешних сигналов — света и гравитации. В солнечную погоду синий свет активирует фототропные рецепторы, вызывая сдвиг ауксинового потока к нижней стороне цветоножки, что приводит к удлинению клеток и подъему цветка. В дождливые или темные периоды происходит обратное перераспределение гормона, стимулирующее изгиб цветоножки вниз. Эти процессы сопровождаются изменениями экспрессии множества генов, ответственных за восприятие света, гравитации, транспорт ауксина и перестройку клеточной стенки.

Исследования показывают, что в погодных условиях с ярким светом активируются гены, регулирующие фототропические реакции, тогда как при дожде усиливается экспрессия генов, участвующих в гравитропическом ответе и укреплении клеточных структур для защиты от механических повреждений. Значение погодно-зависимого движения цветов выходит за рамки механического превращения положения цветка. Оно напрямую влияет на взаимодействие растений с опылителями. Цветы, обращенные вверх, становятся заметнее и обеспечивают удобный доступ пыльценосцам: мухам, жучкам и другим насекомым, активность которых зависит от освещенности и температуры. Увеличенный размер видимой цветочной поверхности повышает вероятность визита и, как следствие, количество переносимой пыльцы.

В дождливую погоду, когда активность опылителей снижается, защита цветка от влаги предотвращает потерю жизнеспособности пыльцы и повреждения женских репродуктивных органов, обеспечивая сохранение потенциала к опылению при улучшении условий. В дополнение к фототропизму и гравитропизму большое влияние на движение цветов оказывает циркадный ритм, внутренний биологический часы растения. Они контролируют время суток, когда цветы наиболее чувствительны к свету и другим сигналам, координируя движение с активностью опылителей и условиями окружающей среды. Таким образом, цветы не просто реагируют на текущую погоду, а учитывают суточное время для оптимизации своего поведения. Уникальность тропических движений цветков заключается в способности переключаться между противоположными ориентациями в течение одного дня, демонстрируя высокую пластичность и сложную регуляцию.

Эта адаптивность позволяет растению максимально использовать различные погодные условия для повышения репродуктивного успеха, сочетая привлечение опылителей и защиту от повреждений. Исследования, проведенные в естественных условиях и в лаборатории, с использованием молекулярных методов, манипуляций освещением и температурой, а также экспериментов с ингибиторами ауксина, подтвердили ключевую роль взаимодействия фототропизма и гравитропизма при контроле положения цветков. Нарушение этого баланса ведет к снижению эффективности опыления и увеличению повреждений от дождя, что подтверждает важность механизма для выживания и размножения растений. Помимо научного интереса, понимание механизма погодно-зависимой ориентации цветов открывает перспективы для сельского хозяйства и экологии. Возможность направленного регулирования положения цветков может использоваться для повышения продуктивности культурных растений, особенно в условиях изменяющегося климата с участившимися экстремальными погодными явлениями.

Кроме того, знания о таких адаптациях помогут лучше понять эволюционные стратегии растений и их взаимодействия с окружающей средой. Таким образом, движение цветов, вызванное погодозависимым тропизмом, представляет собой сложный и одновременно эффективный биологический механизм, с помощью которого растения балансируют между привлекательностью для опылителей и собственной защитой. Этот феномен является ярким примером как внутренние биологические процессы, так и внешние факторы окружающей среды формируют поведение живых организмов, обеспечивая их адаптацию и успешное развитие в меняющемся мире.