Арктика всегда была регионом, особенно чувствительным к изменениям климата, и последние события на Шпицбергене лишь подтверждают эту закономерность. В феврале 2025 года специалисты зафиксировали рекордно высокие зимние температуры, сопровождающиеся дождем, что привело к масштабному таянию снежного покрова и образованию застоянных луж талой воды. Такие явления знаменуют собой фундаментальные сдвиги в зимней динамике Арктики и сигнализируют о начале новой эпохи, когда зимы превращаются из морозных и снежных в более теплые и влажные периоды. Шпицберген, при этом, становится на передний край этих изменений, поскольку его среднегодовая температура растет в шесть-семь раз быстрее глобального среднего показателя. Антропогенное потепление края северного полярного круга усиливается многократно, особенно заметно в зимний период.

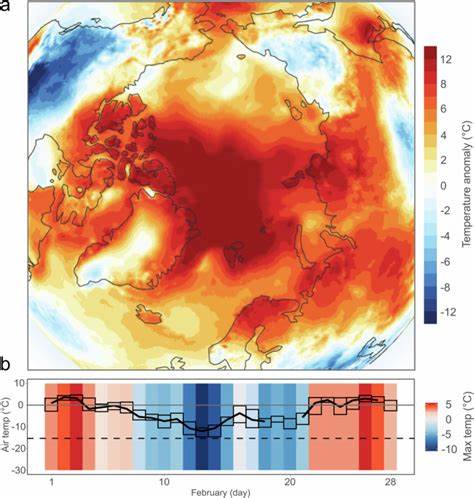

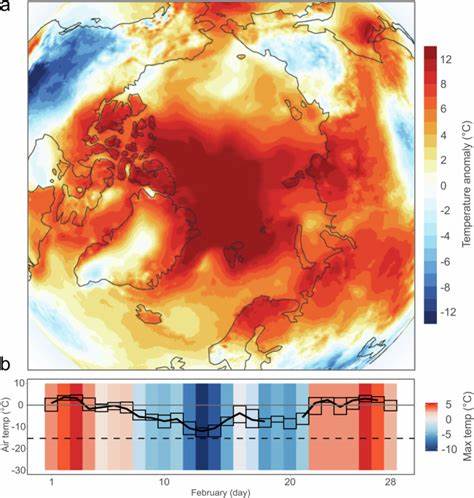

За последние десятилетия тепловой режим и осадки претерпели существенные изменения. Средние температуры февраля 2025 года в поселке Ню-Олесунн, самом северном постоянном поселении мира, превысили историческую норму почти на 12 градусов Цельсия, достигнув средних значений около -3,3°C, в то время как ранее в этот период средняя температура была около -15°C. Максимальные дневные температуры в феврале поднялись до 4,7°C, при этом ежедневно температуры выше нуля отмечались на половине дней месяца. Эти феномены нельзя считать случайными или редкими исключениями. Они отражают тенденции, усиливающиеся с каждым годом в рамках глобального климатического кризиса.

Усиленное зимнее потепление сопровождается увеличением количества осадков, причем доля дождя, а не снега, возрастает. Дожди зимой, особенно так называемые «дождь на снег» (rain-on-snow), существенно меняют физические характеристики снежного покрова. Вместо привычного морозного и рыхлого снега формируются плотные ледяные корки, которые влияют на экосистемы, животный мир и структуры почвы. Ученые, которые работают в области высоких широт, традиционно готовятся к суровым условиям — постоянным морозам и глубокому снежному покрытию. Однако последние полевые наблюдения во время зимних экспедиций в 2025 году выявили необычайно теплую и влажную обстановку.

Вокруг Ню-Олесунна снег растаял почти полностью на значительных площадях, а талые лужи покрывали тундру, образуя временные озера над еще замерзшей землей. Поток ледниковой воды начал циркулировать в течение зимы, а растения преждевременно начали активизироваться, чего ранее не наблюдалось в это время года. Такое резкое изменение зимних условий ведет к серьезным последствиям для экологии региона. Поверхностные почвы, которые обычно находятся в замерзшем состоянии, стали мягкими и оттаяли на глубину до нескольких сантиметров. Это ведет к нарушению устойчивости грунта, риску его эрозии и изменению микробных сообществ.

Микроорганизмы, находящиеся обычно в состоянии покоя при низких температурах, активизируются, что может ускорить разложение органических веществ и увеличить выбросы парниковых газов — процесс, стимулирующий дальнейшее потепление. Такая обратная связь является одной из ключевых проблем для климата Арктики. Кроме того, формирование ледяных корок на поверхности почвы ухудшает газообмен между почвой и атмосферой, изменяет условия внутри почвы и создает угрозу анаэробных процессов, способствуя возникновению дополнительных выбросов метана, одного из мощнейших парниковых газов. На уровне живой природы подобные изменения ведут к ограничению доступа диких животных, например, северных оленей, к зимним кормовым ресурсам, что сказывается на их здоровье и численности. Зимнее потепление влияет также на гидрологический режим Арктики.

Раннее и продолжительное оттаивание снежного покрова и почв меняет сроки таяния весной, а ледниковые реки становятся активными уже в зимние месяцы. Это приводит к изменению распределения и качества воды в реках и озерах, а также влияет на транспорт осадков в фьорды и прибрежные зоны океана, что в конечном итоге сказывается на морских экосистемах. Влияние изменений ощущают и местные сообщества. Инфраструктура, изначально построенная с расчетом на стабильный вечномерзлый грунт и морозные зимы, теперь сталкивается с серьезными проблемами. В Ню-Олесунне уже пришлось переустанавливать здания, включая исследовательские станции, из-за подвижек грунта, вызванных оттаиванием вечной мерзлоты и увеличением активного слоя почвы.

Снежные покровы, ставшие нестабильными из-за дождей и оттепелей, повышают опасность лавин и осложняют передвижение. Несмотря на всю серьезность ситуации, зимние процессы в Арктике остаются крайне недостаточно изученными. Долгосрочные экспериментальные данные по зимнему периоду скудны, что осложняет прогнозы и моделирование. Зима, как сезон с наиболее быстрыми изменениями, затрагивает экосистемы и геофизические процессы, о которых мы пока имеем малое представление. Необходимо расширять экспедиционные наблюдения, разрабатывать новые методы зимнего мониторинга и уделять больше внимания сложным взаимосвязям между климатическими факторами и экосистемными реакциями.

Момент февральских оттепелей 2025 года продемонстрировал, насколько быстро меняется Арктика — регион, до недавнего времени ассоциировавшийся с вечной мерзлотой и устойчивым ледяным покровом. Сегодня этот «новый Арктический климат» становится реальностью, требующей переосмысления подходов к научным исследованиям, охране природы и обеспечению устойчивости человеческих сообществ. В последние годы всё более очевидно, что меры по борьбе с глобальным потеплением необходимо усиливать и ускорять. Последствия зимнего потепления на Шпицбергене — наглядный пример того, что отсутствие своевременного реагирования ведет к лавинообразному развитию процессов, которые влияют на весь земной климат и биосферу планеты. Изменения арктической зимы — не аномалия, а новая норма, к которой должны подготовиться ученые, политики и общество в целом.

Таким образом, зимнее потепление на Шпицбергене — это не просто локальное метеорологическое явление, а маркер глобальных климатических сдвигов, отражающих масштабные преобразования природных систем. От различных форм осадков и таяния снега до изменения микробных и растительных процессов — все эти компоненты показывают, что Арктика вступила в новую фазу своего развития. Понимание и адаптация к этим изменениям станет критическим для будущего как самого региона, так и планеты в целом.

![Paul Dirac and the religion of mathematical beauty (2011) [video]](/images/98D37EAB-C751-4C36-BB43-F693DCB6793B)