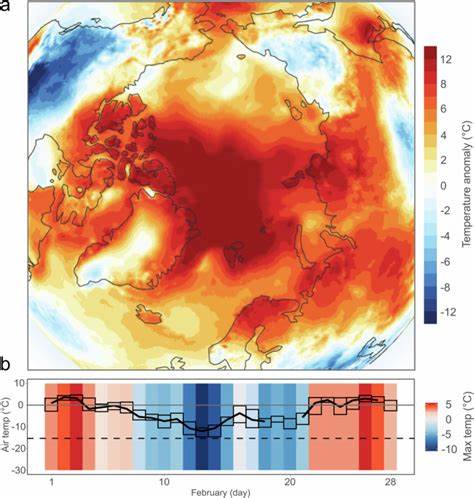

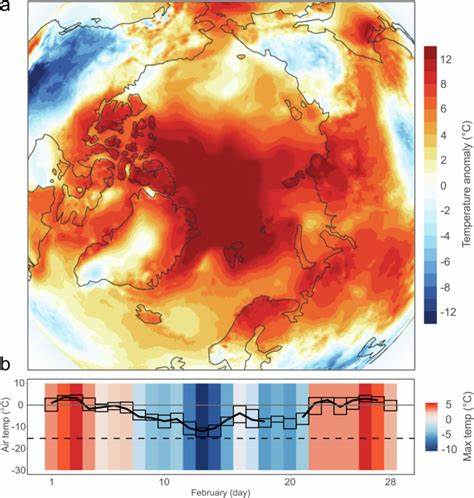

Арктика всегда была символом суровых зимних холодов, бескрайних ледяных просторов и вечной мерзлоты. Однако в последние десятилетия этот удалённый и экстремальный регион претерпевает значительные изменения. Особое внимание привлекает архипелаг Шпицберген, расположенный севернее 78-й параллели, где зимние температуры растут в несколько раз быстрее, чем в среднем по планете. В феврале 2025 года ученые зафиксировали беспрецедентно высокие температуры и обильные осадки в виде дождя, что привело к масштабному таянию снега и образованию луж и талой воды на поверхности льда и мерзлой почвы. Это событие сигнализирует о том, что зимнее потепление в регионе достигло критической точки, меняющей экологический облик Арктики.

Увеличение температуры в Арктике происходит за счёт усиления так называемого эффект «Арктического усиления» — процесса, в ходе которого климат на севере нагревается значительно быстрее, чем в других частях Земли. В последние сорок лет зимние температуры в Шпицбергене росли практически вдвое быстрее среднего ежегодного повышения, а количество осадков увеличивалось на 3–4% каждые десять лет. При этом большая часть осадков всё чаще выпадает в виде дождя, а не снега. Такой климатический сдвиг приводит к более частым и интенсивным зимним оттепелям, которые меняют привычные погодные условия и экосистемы региона. Так называемые «дождь на снег» или Rain-on-Snow события становятся всё более распространенными.

Тёплый воздух вместе с дождём нарушает естественный снежный покров, вызывая таяние снега даже зимой. В феврале 2025 года измерения в Ню-Олесунде — одном из самых северных постоянных поселений мира — показали среднюю температуру воздуха около -3,3°C, что почти в двенадцать градусов выше средних значений за последний полвека. Максимальные значения превысили 4,7°C. Более половины дней февраля там наблюдались среднесуточные температуры выше нуля градусов Цельсия, что значительно нарушило привычный зимний режим. Последствия таких условий особенно ощутимы для ландшафтов и экосистем.

Таяние снегового покрова вызывает образование временных озер и луж на поверхности почвы, а ледяные и снежные покровы, которые обычно остаются неподвижными в течение зимы, становятся нестабильными. Это изменяет тепловой баланс почвы, уменьшает её изоляционную способность и приводит к более глубокому и длительному промерзанию активного слоя мерзлоты в весенний период. Помимо этого, усиление оттепелей влияет на различные биологические процессы. Одним из ключевых аспектов является воздействие на микробиологические сообщества почвы. В нормальных условиях зимой микробы находятся в состоянии покоя из-за низких температур, однако оттепели и обильное увлажнение активизируют их деятельность.

Это повышает скорость разложения органического материала и, как следствие, увеличивает выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Такой процесс способствует поддержанию негативного климатического цикла, когда оттаивание почвы приводит к усиленному выделению тепла, что в свою очередь размыкает природные климатические механизмы и усугубляет глобальное потепление. Кроме микробной активности, перемены наблюдаются и в поведении растительности. Снег выступает термоизолятором, защищая растения и почву от экстремально низких температур. Его исчезновение в зимний период ведёт к пробуждению растительности раньше срока, что нарушает сезонные циклы развития растений.

Такая преждевременная вегетация может приводить к потере биомассы из-за возвратных заморозков и влияет на пищевые цепи, в том числе затрагивая животных, питающихся зимней растительностью. Формирующиеся ледяные корки на поверхности почвы и в снеге негативно сказываются на животных, особенно на таких видах, как северные олени, для которых зимняя пища становится менее доступной. Плотные слои льда мешают доступу к мхам и травам, вызывая голод и ослабление поголовья. Это, в свою очередь, сказывается на локальной экономике и коренных сообществах, зависящих от охоты и животноводства. Важными являются и последствия для инфраструктуры.

Здания и исследовательские базы региона оказываются уязвимыми вследствие неустойчивости мерзлоты, на которой они расположены. Тающие почвы ведут к деформации фундаментов, создавая потребность в дорогостоящей реконструкции. В феврале 2025 года станции Ню-Олесунд, включая известные исследовательские центры, сталкивались с проблемами из-за ослабления грунта и нестабильности основ. Кроме того, растущая нестабильность зимнего снежного покрова увеличивает риск лавин, что представляет угрозу для местных жителей и путешественников. Такие быстрые климатические изменения требуют интенсивного мониторинга и адаптации методов строительства и передвижения по арктическим территорий.

Научные экспедиции и исследования, традиционно проводимые в условиях устойчивого зимнего льда и снега, теперь вынуждены приспосабливаться к новым, менее предсказуемым условиям. Отсутствие снежного покрова и находка талой почвы в зимний период требует переосмысления методик сбора данных и проведения экспериментов. Ученые выражают беспокойство по поводу того, как будет выглядеть арктическая зимняя экосистема через несколько десятилетий, если такие тренды сохранятся или усугубятся. Несмотря на важность и срочность проблемы, данные о зимних процессах в Арктике остаются недостаточными. Из-за суровых условий и логистической сложности зимних исследований, наблюдения за зимними температурами, осадками и биологической активностью ограничены.

Это затрудняет точное прогнозирование дальнейших изменений и разработку стратегий адаптации. Очевидно, что зимнее потепление в Арктике вышло за рамки редких климатических аномалий и становится новой нормой. Шпицберген – яркий пример того, как глобальное изменение климата проявляется в одном из самых чувствительных регионов планеты. Ускоряющееся таяние снега и льда, изменение структуры почвы, подъем температуры зимой и снижение устойчивости экосистем затрагивают как природу, так и человеческую деятельность. В будущем необходимо усиленное сотрудничество международных научных организаций, государств, а также местных сообществ для разработки эффективных мер мониторинга и адаптации к новым климатическим реалиям.

Повышение информированности работников и жителей района, инвестиции в устойчивую инфраструктуру и разработка инновационных методов исследования — ключевые задачи в борьбе с негативными последствиями зимнего потепления. Понимание масштабов и механики происходящих изменений на Шпицбергене имеет значение не только для сохранения арктических экосистем, но и для всего земного климата. Арктика оказывает влияние на глобальные климатические системы, а ее быстрые преобразования способны провоцировать цепные реакции и усиливать климатические процессы по всему миру. Складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что зима в Арктике уже достигла точки, когда может формироваться новый климатический и экологический ландшафт, заставляя человечество переосмыслить подходы к сохранению природы и борьбе с глобальным потеплением.