В современном мире автомобильные пробки становятся все более актуальной проблемой для мегаполисов и крупных городов. Инфраструктура постоянно расширяется: строятся новые развязки, добавляются дороги и полосы движения. Казалось бы, подобные меры должны облегчить трафик и сократить время в пути. Однако существует удивительное явление, известное как парадокс Браесса, которое доказывает, что иногда именно добавление новой дороги способно усугубить ситуацию на дорогах. Парадокс Браесса относится к области теории игр и транспортного моделирования и представляет собой контр-интуитивный феномен: в сетях с пробками дополнительная возможность маршрутизации может привести к увеличению общего времени в пути для всех участников движения.

Истоки парадокса восходят к работам немецкого математика Дитриха Браесса, который в 1968 году описал ситуацию, когда новый специализированный участок дороги, казалось бы, должен улучшить распределение трафика, но на практике приводит к обратному эффекту. Суть парадокса заключается в том, что каждый водитель, стараясь минимизировать собственное время в пути и выбирая альтернативный маршрут, взаимодействует с решениями других участников движения. В итоге все они могут попасть в ситуацию, когда общий результат оказывается менее эффективным, чем если бы новый участок дороги вообще не строился. Это демонстрирует эффект «индивидуальной рациональности», ведущей к «социально неэффективному результату». Для наглядности парадокс часто иллюстрируют на примерах простых дорожных сетей, где пути между двумя точками связаны несколькими дорогами с разными характеристиками времени проезда, зависящими от трафика.

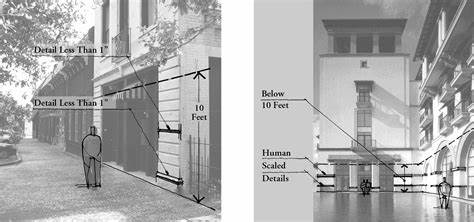

При добавлении переключающей дороги меняется равновесие: водители переключаются на новые маршруты, пытаясь сэкономить время, но в итоге создают дополнительные заторы, которые отражаются на всех альтернативных дорогах и увеличивают суммарное время в пути. Парадокс Браесса имеет множество последствий и применений. Одно из наиболее важных — переосмысление подходов к городскому планированию и разработке транспортной инфраструктуры. Вместо слепого расширения дорожной сети становится понятно, что иногда стоит сфокусироваться на управлении трафиком и внедрении интеллектуальных систем регулирования. Кроме того, этот феномен изучается и в других сферах, где применяется теория сетей и оптимизация ресурсов.

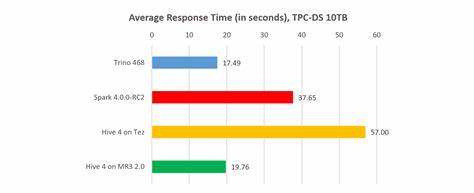

В компьютерных сетях, например, аналогичные ситуации возникают при маршрутизации данных, когда увеличение пропускной способности по некоторым каналам может ухудшить общую производительность. Исследования парадокса продолжаются, и современные технологии дают новые возможности для решения проблемы. Развитие систем интеллектуального транспорта, основанных на спутниковом мониторинге, больших данных и алгоритмах машинного обучения, позволяет моделировать поведение водителей и прогнозировать последствия изменений в дорожной сети. Это помогает городам создавать более эффективные схемы движения и минимизировать риск возникновения парадокса Браесса. Практические решения иногда включают введение платных дорог и ограничения на использование некоторых маршрутов в пиковые часы, что способствует выравниванию трафика и смягчению негативных эффектов индивидуального выбора.

Также активно разрабатываются приложения с навигацией, которые не просто показывают кратчайший путь, но и учитывают текущую нагрузку, распределяя водителей по дорогам рационально и с согласованием интересов всех участников. Парадокс Браесса служит ярким примером того, что в сложных системах интуиция не всегда ведет к оптимальному результату. Он подчеркивает важность комплексного анализа и системного подхода при принятии решений в сфере транспорта и управления ресурсами. Со временем понимание таких парадоксов и использование новых технологий способствуют улучшению качества жизни в городах, снижению времени в пути и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. В заключение, парадокс Браесса — не просто интересный математический факт, но и практический урок для планировщиков, инженеров и всех, кто занимается организацией городского движения.

Его изучение помогает переосмыслить привычные подходы, приводя к созданию более устойчивых и эффективных транспортных систем, что становится особенно важным в эпоху урбанизации и роста мобильности населения.

![Braess Paradox [video]](/images/F3C40C01-6E65-4797-9E4B-DE0DB4484BAC)