Работая с большим Go-проектом, даже опытные разработчики могут столкнуться с проблемами производительности, которые на первый взгляд кажутся загадочными и непредсказуемыми. Одна из таких историй произошла недавно, когда автор начал оптимизацию тестового набора для приложения на Go, используя для диагностики невероятно мощный инструмент — DTrace. Эта история не только показывает, как можно эффективно решать сложные задачи производительности, но и одновременно служит практическим руководством по использованию DTrace в современных условиях разработки. Начнем с постановки задачи. Приложение Kratos использует длительную последовательность миграций SQL, которую необходимо применять при подготовке базы данных для каждого независимого теста.

Эта последовательность накоплена за десять лет развития проекта, и каждый тест создаёт базу с нуля, применяя все эти миграции. На первый взгляд, такой подход может казаться оправданным из-за изоляции тестов, однако он приводит к увеличенному времени выполнения, что ощущается особенно при масштабировании. Профилирование тестового набора продемонстрировало всю масштабность проблемы: подавляющее большинство времени тестов (до 97%) занимала функция NewMigrationBox, ответственная за применение миграций. При этом внутри неё более 90% времени уходило на сортировку списка миграций — странное, но факт. Возникает закономерный вопрос: почему сортировка, казалось бы, достаточно быстрая операция, забирает основное время? Инструментарий DTrace становится ключевым игроком в поиске ответа.

Эта технология динамической трассировки способна получать детальную статистику о поведении программы во время работы без необходимости внесения изменений в исходный код и даже без наличия отладочной информации. Поддержка на уровне операционной системы позволяет инструменту наблюдать не только отдельный процесс, но и системный уровень, виртуальные машины и ядро, что особенно ценно при расследовании сложных багов и проблем производительности. Использование DTrace для измерения точного времени выполнения функции NewMigrationBox выявило, что длительность вызова составляла около 180 миллисекунд. При этом исследование с помощью обычных системных утилит показало, что количество миграционных файлов — около 1600. На современном компьютере сортировка такого количества элементов в памяти должна занимать считанные миллисекунды, что ставит под сомнение адекватность исходного подхода.

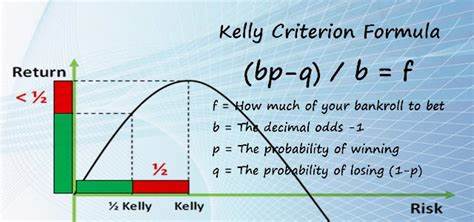

Дальнейший анализ, опять же при помощи возможности DTrace отслеживать системные вызовы, показал, что SQL-файлы не читаются с диска во время запуска теста — они были встроены в исполняемый файл при компиляции, что делают I/O-задержки маловероятным объяснением. Таким образом, осталось сфокусироваться на самой логике обработки данных. Глубокий разбор кода выявил критическую ошибку: внутри функции NewMigrationBox сортировка происходила каждый раз после добавления нового элемента в срез миграций. В сочетании с алгоритмом сортировки со сложностью порядка n log n это означало, что реальная сложность стала порядка n в квадрате, умноженному на log n — это может привести к экспоненциальному росту времени работы по мере увеличения числа элементов. Более того, поскольку элементы уже были отсортированы, многие алгоритмы сортировки демонстрируют худшее время работы на уже упорядоченных списках, усиливая эффект.

Для подтверждения гипотезы снова был использован DTrace с динамическим отслеживанием количества элементов при каждой сортировке, что подтвердило множественные вызовы сортировки с постепенно увеличивающимся размером среза. Все это объяснило, почему сортировка занимала столь значительный процент общего времени. Решение оказалось простым и вместе с тем эффективным: сначала собрать весь список миграционных файлов, затем выполнить сортировку один раз, после чего приступать к применению миграций. Это сведение количества вызовов сортировки к одному значительно улучшило производительность, снизив время выполнения функции NewMigrationBox примерно с 180 миллисекунд до 11 миллисекунд — более чем в 16 раз быстрее. Улучшение не ограничилось одной простой заменой алгоритма.

Автор также отметил важность правильного выбора функции сортировки и внимательного соблюдения требований к предикату сравнения. В частности, использование функции slices.SortFunc оказалось предпочтительнее, поскольку она реализована с применением возможностей обобщений (generics) компилятора Go, что обеспечивает меньшие накладные расходы и более эффективную работу за счёт возможности встроить функции непосредственно на этапе компиляции. Дополнительно представлял интерес момент с DTrace переменными. Из-за модели конкуренции в Go, основанной на M:N планировании goroutine, использование обычных переменных с ограничением по локальному потоку приводило к некорректным измерениям — временные показатели могли быть искажены вследствие одновременной работы нескольких goroutine в одном ОС-потоке.

Проблема была решена за счёт использования регистра, в котором в архитектуре ARM64 хранится идентификатор текущей goroutine. Таким образом, для каждой горутины создавалась индивидуальная запись с временем захода и выхода из функции, что позволило получить корректные и точные данные времени выполнения. Этот приём, основанный на исследовании документации по ABI Go и архитектуре процессора, показал, насколько глубокое понимание работы языка и инструментария помогает в достижении качественной оптимизации. Само собой разумеется, DTrace не заменяет автоматизированные системы мониторинга и трассировки, например, OpenTelemetry. Однако его основное преимущество — возможность мгновенно и динамически исследовать проблему, которая неизвестна заранее.

Это напоминает работу судебных экспертов, которые раскручивают весьма замысловатые цепочки событий, опираясь на возможность видеть процессы, не останавливая и не влияя на них. Опыт с оптимизацией NewMigrationBox подчёркивает, что зачастую главную роль в производительности играют именно алгоритмические решения на верхних уровнях абстракции, а не аппаратные или низкоуровневые оптимизации. Даже самый быстрый компилятор и современное железо не смогут полностью скрыть проблему, если алгоритм начнёт работать с сумасшедшей сверхлинейной сложностью. Кроме того, история напоминает ещё и об осторожности при использовании готовых функций и стандартных библиотек. Требования к корректности реализации сравнения элементов в сортировках могут отличаться в зависимости от того, используется ли interface-based сортировка или generics.

Нарушение таких правил приводит не только к скрытым ошибкам, но и к трудно диагностируемым дефектам в поведении программы. В заключение нельзя не отметить, что даже для разработчиков, непривычных к DTrace, его возможности могут стать мощным подспорьем. Несмотря на некоторую сложность и нехватку удобного пользовательского интерфейса, этот инструмент позволяет глубоко заглянуть в поведение программ и систем без дополнительных накладных расходов на сбор данных и без необходимости изменения исходного кода. Оптимизация с помощью DTrace и последующая отладка кода Go, описанная в этой истории, демонстрируют как практический подход к решению проблем производительности сочетается с технической изощрённостью. Результат — внимательный анализ, который позволил превратить десятки секунд ожидания на тесты в комфортные доли секунды.

Для разработчиков это отличный пример, как с помощью системных инструментов и глубокого понимания работы языка можно эффективно находить и исправлять «узкие места» в сложных проектах, экономя время и ресурсы. Такая история вдохновляет продолжать изучать современные техники отладки и оптимизации, экспериментировать с инструментами и не бояться смотреть на проблему с разных сторон, вплоть до низкоуровневых слоёв операционной системы и режима работы процессора.