В последние десятилетия меры по улучшению качества воздуха и снижению промышленных загрязнений активно реализуются в Восточной Азии, особенно в Китае. Эти изменения кардинально повлияли на атмосферные аэрозоли, в частности на сокращение выбросов диоксида серы (SO2), ведущего к образованию сульфатных аэрозолей — частиц, которые отражают солнечный свет обратно в космос и тем самым оказывают охлаждающий эффект на климат. Недавние научные исследования, основанные на комплексных моделях климатической системы, демонстрируют, что такие меры, несмотря на важность борьбы с загрязнением воздуха и улучшению здоровья населения, привели к ослаблению этого охлаждающего эффекта, способствуя ускорению глобального потепления. С конца 20 и в начале 21 века наблюдалось устойчивое повышение глобальной средней температуры поверхности Земли. Однако после примерно 2010 года темпы потепления заметно ускорились — с ранее устойчивого роста около 0,18 градуса Цельсия за десятилетие до около 0,25 градуса за десятилетие в период 2013–2023 годов.

Многие климатологи связывают это не только с продолжением накопления парниковых газов, но и с одновременным существенным сокращением аэрозольных выбросов в ключевых регионах Восточной Азии. Аэрозоли играют двойственную роль в климатической системе. С одной стороны, они способны напрямую отражать солнечное излучение, уменьшая количество энергии, достигающей поверхности Земли. С другой — через взаимодействие с облаками аэрозоли влияют на их альбедо и продолжительность, что также затрагивает баланс энергии в атмосфере. Особенно значимы в этом плане сульфатные аэрозоли, образующиеся из SO2 — одного из основных загрязнителей воздуха, интенсивно контролируемого в рамках экологических программ Китая и соседних стран.

Исследования, проведённые в рамках проекта RAMIP, включают моделирование климатического отклика на сокращение аэрозольных выбросов в Восточной Азии в период 2015–2049 годов с использованием восьми различных современных Земных системных моделей. Результаты указывают на значительный и заметный эффект: глобальная средняя температура поверхности повысилась на 0,07 ± 0,05 градуса Цельсия в ответ на снижение выбросов SO2 на 20 Tg в год, что составляет примерно 75% сокращение по сравнению с уровнем 2010 года. Природа этого влияния заключается в эффекте «размаскировки» — прежде аэрозоли охлаждали климат, частично скрывая влияние парниковых газов. Сокращение аэрозолей ослабляет этот эффект, позволяя реализоваться полному потенциалу нагрева от накопленных в атмосфере газов. В результате глобальное потепление становится более заметным не только в глобальном масштабе, но и в отдельных регионах, таких как Северная часть Тихого океана, где наблюдаются аномально высокие температуры поверхности моря.

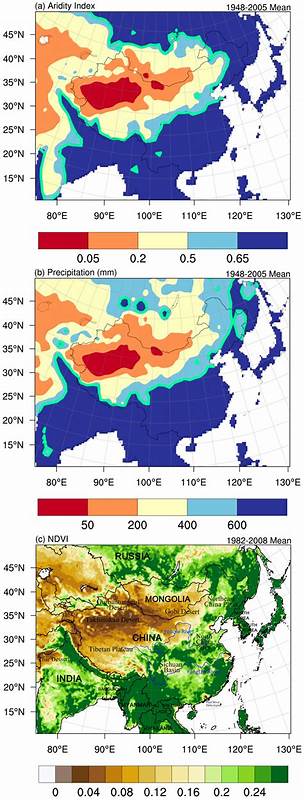

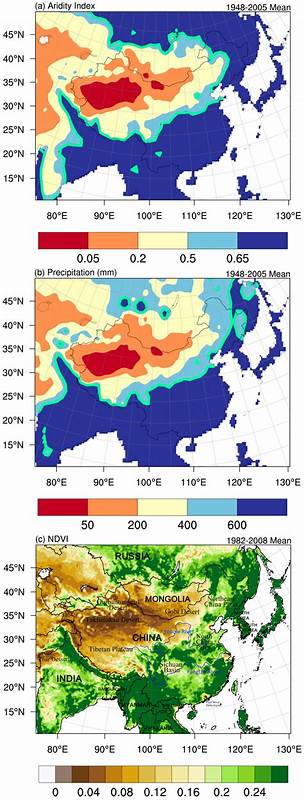

Наблюдения спутниковых данных подтверждают снижение оптической плотности аэрозолей над территорией Восточной Азии, что соотносится с уменьшением загрязнения. Особенно выделяется резкое снижение аэрозольной оптической толщины в Китае и сопредельных регионах, на фоне роста загрязнения в соседней Индии. Эта «аэрозольная диполь» оказывает сложное региональное воздействие на климат, включая смещение зон осадков и температурные аномалии. Помимо температуры поверхности, модели демонстрируют изменения в масштабах осадков: общий глобальный прирост влажности на 0,3% и усиление осадков преимущественно в летний период вдоль побережья Восточной Азии и в зонах шторма на северо-тихоокеанском побережье. Эти сдвиги согласуются с ожиданиями изменения гидрологического цикла при повышении температуры и с географическими особенностями изменения энергетического баланса из-за уменьшения аэрозолей.

Важным индикатором климатических изменений является баланс радиации на верхней границе атмосферы (TOA). Сокращение аэрозольных выбросов приводит к увеличению притока солнечной радиации к поверхности, что отражается в росте положительного глобального радиационного дисбаланса — энергии, удерживаемой системой Земля. Согласно моделированию RAMIP, этот рост составляет порядка 0,06 ± 0,04 Вт/м², что указывает на усиление потепления и накопление энергии в океанах и атмосфере. Особенно заметен эффект в ясную погоду, где влияние прямого рассеивания солнечного света снижается, однако остается значительным в облачных районах, таких как восточные прибрежные зоны Северной Америки, связанные с аэрозоль–облачными взаимодействиями. Модели выявили, что разнообразие отклика связано с различиями в облачном покрытии и параметризации взаимодействия аэрозолей с облаками — важный аспект, требующий дальнейшего исследования.

Для полноты картины стоит отметить и другие сопутствующие антропогенные факторы, влияющие на недавнее ускорение климатических изменений. За период после 2010 года усилен рост концентраций метана, одного из мощных парниковых газов, однако его вклад в ускорение потепления пока остается сопоставим с прежними десятилетиями. Политика по сокращению выбросов диоксида серы судоходным флотом, введенная в 2020 году Международной морской организацией, также влияет на аэрозольное загрязнение, но ее климатический эффект из-за относительно краткого временного окна пока подлежит дальнейшему изучению и имеет меньший масштаб по сравнению с изменениями в Восточной Азии. Исторически глобальное распределение аэрозольных выбросов смещалось — до 1980-х годов крупнейшими источниками были США и Европа, затем основная эмиссия переместилась в страны Азии. Последние усилия Китая по очистке воздуха резко изменили эту ситуацию, оказав существенное влияние на глобальный климат.

Это демонстрирует важность региона в глобальной климатической динамике и подчеркивает необходимость комплексного учёта региональных антропогенных факторов в модельных прогнозах. Наблюдения за атмосферой, выполненные спутниковыми инструментами, и современные климатические модели конвергируют в понимании того, что глобальное потепление — это результат совокупности процессов, где помимо парникового эффекта важную роль играют изменения в аэрозольных эмиссиях. Борьба с загрязнением воздуха, безусловно, приносит общественную пользу и улучшает здоровье населения, однако параллельно она меняет климатическую динамику, усиливая нагрев планеты. В дальнейшем эффективность мер по борьбе с загрязнениями в Восточной Азии продолжит влиять на климат, хотя темпы сокращения аэрозолей замедляются по мере приближения к минимальным техническим и экономическим пределам. Вопрос о том, сохраняется ли линейность и предсказуемость реакции климата на дальнейшие сокращения аэрозолей, остается открытым.

Таким образом, современное понимание климатической системы требует учета сложного взаимодействия между антропогенными парниковыми газами и аэрозолями. Очистка атмосферного воздуха в Восточной Азии стала одним из ключевых факторов, способствовавших ускорению глобального потепления после 2010 года, являясь непреднамеренным следствием экологических инициатив. Это напоминает о том, насколько тесно переплетены локальные действия и глобальные процессы в современной климатической системе, и подчеркивает важность всестороннего подхода к решению экологических и климатических задач.