В мире разработки программного обеспечения понятие «быстрый код» кажется очевидным и желанным для каждого разработчика и команды. Однако, если с созданием быстрого кода зачастую всё достаточно прозрачно — существуют многочисленные подходы, алгоритмы и практики, то вопрос измерения и оценки того, насколько код на самом деле быстрый, оказывается куда более сложным и многогранным. Несмотря на обилие инструментов и технологий, точная, объективная и единая метрика для оценки производительности кода отсутствует, что порождает множество споров и синхронизационных вызовов между разработчиками и системными архитекторами. В этой статье мы подробно рассмотрим основные вызовы, связанные с измерением скорости и эффективности кода, а также обсудим современные методы, помогающие сделать этот процесс более прозрачным и результативным. Прежде чем говорить о сложностях измерения, важно определить, что именно не так просто измерить.

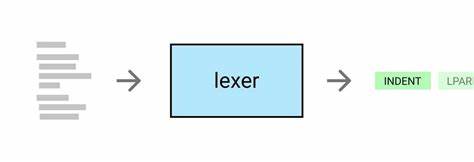

Производительность кода — понятие комплексное, которое может включать в себя множество разных аспектов: время выполнения определённой функции, использование памяти, нагрузку на процессор, скорость реакции системы, устойчивость к пиковым нагрузкам, масштабируемость кода при росте числа запросов и многие другие параметры. В зависимости от типа приложения — будь то веб-сервис, мобильное приложение, системный драйвер или алгоритм машинного обучения — ключевые метрики быстродействия могут сильно варьироваться. Одной из основных причин трудностей измерения служит сложность современных вычислительных систем. В наш век многопроцессорных архитектур, облачных технологий и распараллеливания процессов метрики, которые были актуальны десять лет назад, часто не отражают реального поведения кода на практике. Например, запуск функции на одном ядре процессора может занимать определённое время, однако в условиях распределённой вычислительной среды тот же код может испытывать задержки из-за коммуникационных накладных расходов, балансировки нагрузки и прочих факторов.

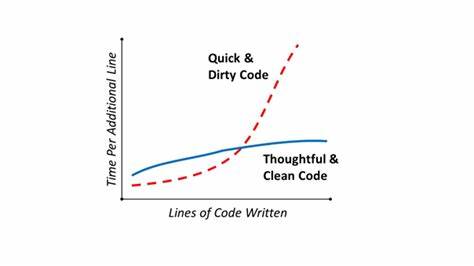

Хотя множество сред разработки предлагают встроенные профилировщики и средства мониторинга, они часто дают лишь поверхностные данные или слишком зависят от конкретных условий тестирования. Результаты, полученные в лабораторных условиях или на локальной машине, едва ли будут полностью релевантны для боевого сервера, где код обрабатывает сотни тысяч запросов в секунду. Именно поэтому создание универсального, объективного метода измерения быстродействия кода — крайне сложная задача. Кроме того, при измерении скорости кода всегда стоит учитывать баланс между оптимизацией скорости и читаемостью, поддерживаемостью программного кода. Быстрый, но трудночитаемый и сложный для поддержки код зачастую приводит к увеличению времени на исправление багов и внесение изменений, что в конечном итоге снижает эффективность разработки в целом.

Поэтому важно не только измерять чистую скорость исполнения, но и учитывать затраты на сопровождение и развитие проекта. Инструменты для измерения производительности кода эволюционировали вместе с технологиями и сейчас могут включать в себя различные виды метрик и аналитики: от простой оценки времени выполнения функций до анализа использования ресурсов с помощью инфраструктурных решений. Современные платформы мониторинга способны отслеживать работу приложения в режиме реального времени, выявлять узкие места в производительности и предоставлять рекомендации по оптимизации. Однако для правильной интерпретации этих данных требуются глубокие технические знания и понимание бизнес-логики приложения. Одним из подходов к более объективной оценке является написание тестов производительности, которые фиксируют состояние и время выполнения кода в различных условиях.

Регулярное проведение таких тестов помогает выявить снижение производительности на ранних стадиях и своевременно реагировать на проблемы. Кроме того, в крупных проектах практикуется внедрение автоматизированных систем мониторинга, которые анализируют метрики производительности после каждого обновления или деплоя, чтобы исключить регрессии. Сложность оценки быстрого кода также связана с проблемой репрезентативности тестовых данных. В идеале, условия запуска тестов должны максимально приближаться к реальным сценариям использования кода. Однако на практике имитация всех особенностей боевой среды требует значительных усилий и ресурсов.

Без учёта этого аспектак может возникать ситуация, когда код незначительно выигрывает по скоростным показателям на тестах, но при реальном использовании демонстрирует иные результаты. Учитывая всё вышесказанное, становится очевидно, что измерение скорости кода — процесс многогранный, требующий комплексного подхода. Нельзя полагаться только на одну метрику или инструмент, важно рассматривать производительность в совокупности с другими аспектами разработки и эксплуатации. В современном мире быстрый, но при этом устойчивый и масштабируемый код — ключ к успеху в конкурентной среде программных продуктов. В заключение, несмотря на кажущуюся простоту создания быстрого кода, объективное и точное измерение его производительности остаётся серьёзной задачей для разработчиков, инженеров и аналитиков.

Постоянное обновление инструментов измерения и методик тестирования, а также интеграция мониторинга в процессы разработки поможет существенно повысить качество и эффективность создаваемого софта, обеспечивая стабильность и удовлетворённость пользователей в самых различных сферах применения.