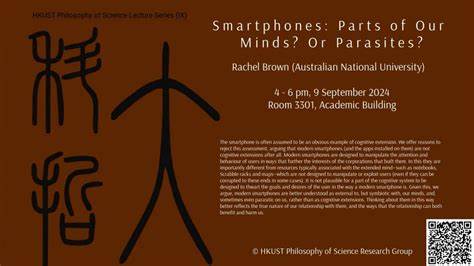

В современном мире смартфоны стали не просто гаджетами, а обширной платформой, которая оказывает глубокое влияние на наше мышление, поведение и повседневную жизнь. Многие философы, исследователи и психологи рассматривают эти устройства как продолжение наших когнитивных способностей — своеобразные «протезы ума», позволяющие расширять память, внимание и интеллектуальные возможности. Однако столь позитивная оценка не лишена противоречий и вызовов, которые связано прежде всего с особенностями дизайна современных смартфонов и используемых в них приложений. Встает вопрос, являются ли смартфоны действительно частями нашего разума либо же выступают чем-то более манипулятивным — зачастую паразитирующим на внимании и ресурсах пользователя. Суть идеи о расширенном разуме (Extended Mind Thesis) заключается в том, что человеческая когниция не ограничивается мозгом и нервной системой.

Со временем она распространилась на тело и окружающую среду, включая технические и материальные объекты, которые активно помогают человеку мыслить, принимать решения и сохранять информацию. Примерами таких объектов выступают записные книжки, карты и другие вспомогательные инструменты. Для многих мыслителей смартфоны являются своеобразной эволюцией этих средств — удобными, доступными и мощными инструментами, позволяющими быстро получать доступ к информации, вспомогательным технологиям и социальным связям. На первый взгляд смартфон идеально соответствует основным критериям расширенного разума — он всегда под рукой, информация через него доступна практически мгновенно, а взаимодействие с устройством становится всё более интуитивным и естественным. Мы почти не задумываемся об использовании смартфона, словно он часть самого нас — это демонстрирует высокий уровень встроенности и доверия.

Многие пользуются смартфоном для хранения контактов, планирования, навигации, даже вспоминания значимых событий с помощью фотографий. Из-за этой интеграции смартфон кажется многообещающим примером когнитивного расширения. Однако современные технологии далеко не всегда находятся в унисон с интересами пользователя. В отличие от привычных для нас объектов, таких как бумажный блокнот или карта, смартфоны и приложения к ним разрабатываются с целью максимального удержания нашего внимания. Компании, владеющие технологиями, строят сложные системы, включающие алгоритмы искусственного интеллекта, игровые механики, социальные стимулы и поведенческие трюки, направленные на то, чтобы пользователь дольше оставался вовлеченным.

Некоторые функции и интерфейсы намеренно провоцируют зависимость, непродуктивный серфинг контента и даже снижение способности к концентрации и самостоятельному мышлению. Такой дизайн и стратегия вызывают серьёзные вопросы об истинной роли смартфонов в наших когнитивных процессах. Можно ли назвать устройство частью нашего разума, если оно действует вопреки нашим лучшим интересам? Если смартфон затягивает пользователя в бесконечный поток уведомлений, «прокрутки» новостей и социальных сетей, отвлекая от реальных целей и задач, сложно утверждать, что это партнёр, работающий на благо хозяина. Скорее наоборот, взаимодействие приобретает характер паразитизма, где устройство и его создатели извлекают выгоду за счет ресурса пользователя — внимания и времени. Философские аргументы основываются на том, что для того, чтобы внешняя часть была включена в когнитивную систему, она должна не только быть доступной и надежной, но и иметь совпадающие с пользователем цели и мотивации.

В классическом образе записной книжки, которой пользовался Отто (персонаж известного философского эксперимента), не было риска, что сама книга заставит его делать что-то против собственной воли. В случае со смартфоном же «агент», управляющий приложением, является совершенно иным субъектом — корпорацией или алгоритмом, преследующими свои коммерческие и стратегические интересы. Через призму биологии и эволюции можно рассмотреть отношение человека и смартфона как форму симбиоза, где одна сторона может получить явную выгоду, а другая — быть эксплуатируемой. На шкале симбиоза отношения варьируются от взаимовыгодных до паразитических. Когда смартфон помогает в коммуникации, организации и обучении, мы можем говорить о взаимном сотрудничестве.

Но когда тщательное проектирование приложения затягивает пользователя в вредоносные паттерны поведения или разрушает привычки, это становится фактом паразитизма — ситуация, при которой выгода одной стороны достигается за счёт ущерба другой. Важным аспектом является динамичность таких отношений. Они не статичны — тот же смартфон может быть полезным инструментом в одних обстоятельствах и источником вреда в других. Для некоторых людей уход из социальных сетей и ограничение времени использования смартфона становится необходимым шагом для сохранения собственной психической стабильности и эффективности. Однако порой отказаться от гаджета сложно из-за высокой зависимости и социальной интеграции технологий.

Социальное давление, вовлеченность в цифровые сети и карьерные потребности создают устойчивую систему, где пользователь вынужден поддерживать связь с устройством, даже если тот негативно влияет на его жизнь. Другим важным моментом является влияние смартфонов на человеческий мозг и его развитие. В долгосрочной перспективе перенос части умственных функций на внешние устройства может ослабить потенциал нашего собственного разума. Уже наблюдаются тенденции к уменьшению объёма памяти, снижению аналитических навыков и уменьшению способности к глубокому размышлению. Тем не менее, развитие коллективной культуры, обмен знаниями через цифровые технологии и возможность сосредоточиться на творчестве и эмоциях без необходимости запоминать огромные объёмы информации может рассматриваться как новое стратегическое направление человеческого развития.

Специалисты и философы предлагают рассматривать современные отношения с технологиями через призму осознанности и автономии. Пользователю важно уметь контролировать своё внимание, устанавливать ограничения и не попадать в ловушки, созданные алгоритмами и приложениями. Осознанное использование смартфонов помогает сохранить баланс между расширением когнитивных возможностей и сохранением личного контроля. В конечном итоге, определение смартфонов как частей нашего ума или паразитов отражает более широкую дискуссию о роли технологий в человеческой жизни. Это не просто технический или философский вопрос, а проблема, касающаяся этики, психологии и социальной организации.

От того, как мы воспринимаем и взаимодействуем с технологиями, зависят наши личные и общественные будущие — будет ли смартфон верным помощником и продлением разума, либо же гением манипуляций и отвлечений, порабощающим пользователя ради чужих целей. Стремление к балансу, пониманию и ответственному отношению к цифровым устройствам — вот главные вызовы новой эры. Признать сложные и двойственные отношения со смартфонами — значит сделать первый шаг к более гармоничному сосуществованию с технологиями, которые оформляют не только наш мир, но и наше внутреннее «я».