В последние годы наука сделала невероятный шаг вперед в понимании сложных отношений между животными и микробиомами в их естественной среде обитания. Новое исследование, опубликованное в престижном научном журнале Cell, совершено благодаря усилиям исследовательской группы под руководством профессора Ник Бэллоно из Гарвардского университета. Они раскрыли поразительный феномен: осьминоги, будучи одними из самых интеллектуально развитых морских беспозвоночных, способны ориентироваться в окружающей среде, используя сигналы микробов, обитающих на поверхности объектов. Эта работа открывает новый взгляд на то, как животные воспринимают свой мир — не только через привычные органы чувств, но и благодаря невидимым химическим указателям, которые вырабатывают микробные сообщества на поверхности добычи или яиц. Осьминоги известны своей любознательностью и активным исследованием морского дна с помощью щупалец.

Ранее команда Бэллоно уже установила, что эти беспозвоночные обладают уникальными сенсорными рецепторами на руках, позволяющими им «пробовать на вкус» предметы при прикосновении. Рецепторы особенно чувствительны к химическим веществам, которые плохо растворяются в воде, что позволяет осьминогу фиксировать информацию именно с поверхностей, не улавливаемую традиционными органами чувств морских животных. Вопрос, который заинтересовал ученых, заключался в том, какая именно информация приходит к осьминогу от окружающего пространства и как она влияет на его поведение. Открытие показало, что ключом является не сам объект — будь то добыча или яйца, — а микробиом, который на нем живет. По сути, осьминоги воспринимают микробные сообщества, формирующиеся на поверхностях, и именно эти микробы через химические сигналы информируют их о состоянии потенциальной пищи или потомства.

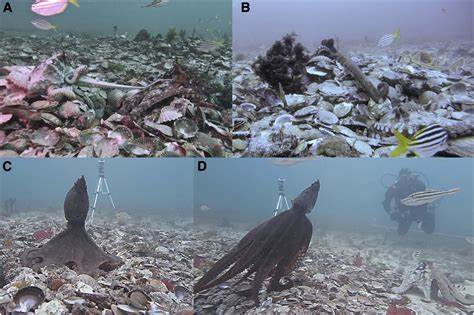

Это значит, что животные получают данные о свежести добычи или жизнеспособности яиц именно благодаря химическим посланиям микробов, а не просто визуальным или тактильным ощущениям. Чтобы тщательно проверить, как именно микробы взаимодействуют с сенсорной системой осьминога, исследователи провели масштабный эксперимент, в котором изучили почти триста различных штаммов микроорганизмов, взятых из естественной среды обитания осьминогов. Цель состояла в том, чтобы выяснить, какие из этих микробов могут активировать специфические рецепторы, расположенные на щупальцах осьминогов и тем самым подавать сигнал о важности объекта. Результаты показали, что лишь несколько штаммов мелиорируют работу рецепторов, при этом эти микробы обильно присутствуют именно на поверхностях разлагающейся добычи или нежизнеспособных яиц — тех объектов, которые осьминог должен уметь быстро отличать от свежей и ценной пищи или здорового потомства. Это открытие было подкреплено дальнейшими исследованиями, в ходе которых биологи смогли выделить конкретные молекулы, вырабатываемые этими микробами, и понять, как они взаимодействуют с рецепторами осьминога.

Для определения механизмов взаимодействия потребовалась междисциплинарная работа, объединяющая компетенции специалистов по сенсорной биологии, молекулярной эволюции, микробиологии и структурной биологии. Сотрудничество с лабораториями Гарвардской медицинской школы и Университета Калифорнии позволило выделить химические соединения микробного происхождения и по структуре показать, как именно эти молекулы связываются с сенсорными рецепторами осьминогов, тем самым вызывая специфический нейронный отклик. Эти химические сигналы напрямую влияют на поведение осьминога в его естественной среде. Например, одна из бактерий, ассоциированных с гниющей крабом, продуцирует молекулу, сигнализирующую о том, что добыча испорчена и не подходит для еды. Аналогично, микробные сообщества, присутствующие на отторгнутых родительских яйцах, производят химические соединения, побуждающие осьминога отказаться от заботы о нежизнеспособных потомках.

Таким образом, микробиом становится своеобразным «химическим переводчиком», который собирает информацию об изменениях в окружающем мире — будь то температурные колебания или дефицит питательных веществ — и передает эту информацию осьминогам в форме легко воспринимаемых химических сигналов. Эти команды постоянно меняются, и осьминоги демонстрируют высокий уровень чувствительности к этим вариациям, что позволяет им принимать быстрые и эффективные решения в соответствии с актуальными условиями. Уникальность данного открытия заключается также в сравнении: различные микробы выделяют специфические молекулы, которые помогают осьминогу дифференцировать живую добычу от разлагающейся и отличать жизнеспособные яйца от нежизнеспособных. По сути, они сконструировали химический «язык» для коммуникации между разными царствами жизни — микробами и животными, позволяющий управлять таким жизненно важным поведением, как охота и забота о потомстве. Хотя исследование посвящено осьминогам, ученые уверены, что открытые принципы имеют гораздо более широкое значение.

В природе микробные сообщества присутствуют практически везде, включая внутренние системы человека, где установлена связь между микробиотой и различными аспектами здоровья и поведения, например, с пищеварением и нервной системой. Тем не менее сложность этих взаимосвязей у человека далеко не всегда позволяет однозначно выделить конкретные молекулы и понять их точное влияние. Осьминог же дает уникальное упрощенное модельное окружение, где удается отследить прямую связь между одним рецептором, одним штаммом микробов и конкретным поведенческим результатом. Это позволяет глубже понять принципы межцарственной коммуникации на молекулярном уровне, открывая путь к более детальному изучению того, как микробы влияют на поведение животных, включая человека. Исследователи также указывают на эволюционные аспекты открытия.

Близкие родственники животных — колониальные жгутиконосцы (хоанофлагелляты) — приобрели способность переходить от одноклеточности к многоклеточному состоянию именно под влиянием микробных сигналов. Это предполагает, что роль микробов в формировании поведения и даже в эволюции животных может быть фундаментальной с самых ранних этапов возникновения жизни. В дополнение к значимым научным результатам работа команды Бэллоно и Сепела является примером важности базовых и исследовательских проектов, основанных на простом любопытстве и стремлении понять, как функционирует биология живых существ. Ответ на вопрос «как осьминог использует свои руки» привел к открытию новых механизмов восприятия мира и взаимодействия с природой через микробные сообщества. Таким образом, изучение осьминога расширяет наше понимание взаимосвязи микробов и животных, демонстрируя, что микробы не просто живут на поверхности или внутри организмов, а активно участвуют в управлении их поведением.

Это открытие стимулирует дальнейшие исследования, которые могут привести к новым технологиям, связанным с контролем поведения в дикой природе, охраной видов, а возможно и к улучшению понимания роли микробов в человеческом здоровье и поведении. В конечном счете, результаты этой работы подчеркивают глобальную значимость микробиомов как неотъемлемой части экосистемы и жизни животных. В мире, где микробы часто воспринимаются как болезнетворные или незаметные существа, этот проект напоминает о том, что микробы обладают чрезвычайно важными и порой удивительными функциями, влияющими на поведение, выживание и эволюцию живых организмов.