В современном научном мире воспроизводимость результатов является ключевым критерием достоверности и надежности исследований. Особенно это касается биомедицинской области, где от точности и надежности экспериментальных данных зависит не только развитие науки, но и здоровье людей. Недавнее масштабное исследование, проведённое в Бразилии, выявило тревожную тенденцию: менее половины проверенных биомедицинских экспериментов удалось воспроизвести. Итоги этой инициативы вызывают серьезные вопросы об устойчивости научных достижений и заставляют задуматься о путях повышения качества научных исследований в целом. Проект, известный как Бразильская инициатива воспроизводимости, объединил 56 лабораторий и более 200 учёных из различных регионов страны.

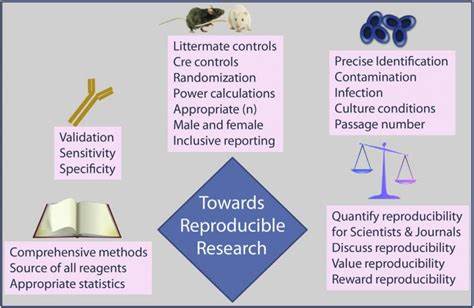

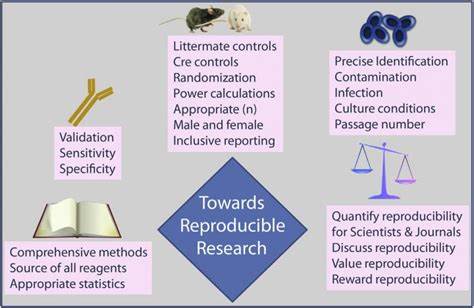

Главной особенностью этого сотрудничества стала концентрация внимания не на отдельных научных направлениях или значимости публикаций, а на методах, применяемых в биомедицинских экспериментах. Такой подход позволил получить объективную картину ситуации на научном фронте, не искажённую влиянием фактора цитируемости или престижности журналов. Основным вызовом стала реализация репликаций с использованием стандартных методов, которые чаще всего встречаются в биомедицинских исследованиях Бразилии. Были выбраны три ключевых метода: тесты клеточного метаболизма, методы амплификации генетического материала и поведенческие эксперименты с грызунами в лабиринтах. Выполняя эксперименты по протоколам оригинальных публикаций, исследователи столкнулись с большими трудностями, связанными с точностью воспроизведения всех условий, что в конечном итоге оказало значительное влияние на результаты.

Серьёзной проблемой оказалось то, что лишь около 21% испытанных экспериментов удалось воспроизвести согласно установленным критериям. В дополнение к низкой повторяемости, в оригинальных статьях наблюдалось систематическое завышение эффекта вмешательства — в среднем опубликованные величины воздействия превышали фактические результаты, полученные в ходе репликационных экспериментов, примерно на 60%. Это говорит о тенденции к преувеличению значимости получаемых данных, что может вводить в заблуждение научное сообщество и препятствовать объективному пониманию вещей. Такой низкий уровень воспроизводимости не является исключительной проблемой Бразилии. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других странах, о чём свидетельствуют многочисленные попытки воспроизвести научные исследования на глобальном уровне.

Тем не менее, масштаб и системность бразильской инициативы делают её уникальным прецедентом, поднимающим вопрос не только о качестве экспериментальной базы, но и о структурных проблемах в организации научных исследований. Отчасти трудности связаны с неоднородностью подходов лабораторий, которые принимали участие в проекте. Координация работы более пятидесяти команд оказалась непростой задачей, когда каждая лаборатория обладает собственными «локальными» традициями и интерпретациями. В этом контексте создание единой системы контроля качества и федеральных стандартов становится насущной необходимостью для повышения уровня научной достоверности. Результаты бразильского проекта стимулируют обсуждение масштабных реформ в научной политике.

Эксперты призывают к внедрению более строгих стандартов публикаций, обязательному предоставлению полных методологических описаний и открытых данных. Повышение прозрачности экспериментов и независимый аудит научных результатов должны стать нормой, а не исключением. Кроме того, возникают вопросы о системе мотивации учёных, которая может поощрять количество публикаций в ущерб качеству и тщательности исследований. Немаловажным аспектом является обучение новых поколений учёных и исследователей в духе открытой науки, а также просвещение по поводу важности воспроизводимости и этических норм. Повышение осведомлённости о том, каким образом качество эксперимента влияет на конечные выводы и практические приложения, поможет формировать культуру ответственности и профессионализма.

Обнаруженные проблемы имеют далеко идущие последствия. В биомедицине непродуманное применение непроверенных методик и недостоверных данных может привести к ошибочным медицинским решениям, потере ресурсов и упущенным возможностям для разработки эффективных терапевтических средств. В итоге, это может отразиться не только на научном прогрессе, но и на здоровье миллионов людей во всем мире. В то же время, масштабный бразильский проект показывает, что систематический и коллективный подход к проверке результатов является возможным и полезным. Благодаря объединённым усилиям учёных удалось выявить слабые места и наметить пути к исправлению ситуации.

В условиях растущего глобального внимания к проблемам воспроизводимости такие инициативы могут стать катализатором позитивных изменений в научном сообществе. В заключение можно сказать, что вызовы, связанные с воспроизводимостью научных данных, требуют скоординированных действий на уровне институтов, правительственных органов и международных организаций. Решение этих вопросов имеет фундаментальное значение для устойчивого развития науки и общества в целом. Продолжающиеся дискуссии и проекты, подобные бразильской инициативе, создают надежду на то, что наука сможет стать более надёжной, честной и открытой, что принесёт пользу всем сферам человеческой деятельности.