В последние годы проблема воспроизводимости научных исследований становится всё более актуальной и обсуждаемой среди учёных, журналистов и широкой общественности. Особенно остро эта тема стоит в биомедицинских науках, где от достоверности результатов напрямую зависит эффективность новых методов лечения и здоровье миллионов людей по всему миру. Недавний масштабный проект, проведённый в Бразилии, вновь привлёк внимание к этой проблеме, обнаружив, что менее половины проверенных экспериментов биомедицинских исследований удаётся воспроизвести. Это событие стало серьёзным вызовом для научного сообщества и заставляет задуматься о причинах и последствиях этого явления, а также о путях улучшения качества научных работ. Проект, получивший название «Бразильская инициатива по воспроизводимости», был запущен в 2019 году и объединил более 50 научных команд и свыше 200 учёных из различных лабораторий страны.

В отличие от многих предыдущих усилий, направленных на верификацию результатов отдельно взятых научных статей или узкоспециализированных областей, эта инициатива ориентировалась на общие методы, широко используемые в биомедицинских исследованиях, чтобы выявить системные проблемы, а не конкретные аномалии. Для оценки были отобраны статьи, опубликованные с 1998 по 2017 год, в которых использовались три наиболее популярные методики, распространённые в Бразилии. В их числе — анализ клеточного метаболизма, методы амплификации генетического материала и поведенческие тесты на грызунах, позволявшие оценить память и когнитивные функции. В выбранных статьях не только содержались подробные описания методик, но и достаточно статистической информации для воспроизведения экспериментов в лабораторных условиях. Процесс воспроизводимости включал тройное дублирование каждого эксперимента, когда три независимые лаборатории параллельно выполняли тестирование разных аспектов одной и той же работы.

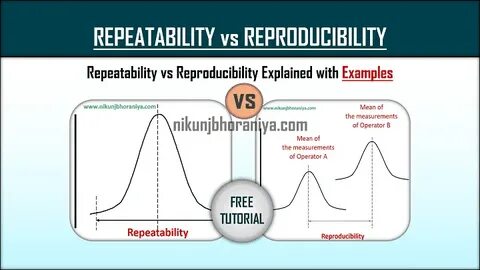

Это позволило учёным не только проверить оригинальные выводы, но и выявить вариативность результатов, возникающую из-за лабораторных условий, индивидуальных подходов и интерпретаций данных. Итогом стала попытка воспроизвести 47 экспериментов, в которых было проведено 97 успешных репликаций. Несмотря на масштабы и серьёзный профессионализм участников, результаты оказались далеко не радужными. Лишь около 21% экспериментов прошли проверку по большинству установленных критериев воспроизводимости. Более того, эффект, зафиксированный в оригинальных исследованиях, в среднем был примерно на 60% сильнее, чем в последующих попытках воспроизвести результаты.

Это свидетельствует о систематическом преувеличении эффектов в публикуемых научных статьях, что несет серьезные последствия для теории и практики медицины. С одной стороны, подобная ситуация отражает уже известный мировому научному сообществу кризис воспроизводимости. Подобные исследования, проведённые в США и Европе, показывали аналогичные проблемы. С другой — уникальность бразильского подхода и его масштабность позволяют говорить о том, что дело не только в отдельностоящих проблемах отдельных исследований, а о более глубинных факторах, влияющих на качество научной деятельности в стране. Причины низкой воспроизводимости могут быть различными.

В некоторых случаях это связано с недостаточной прозрачностью публикаций, когда описание методик и условий эксперимента не позволяют однозначно повторить исследование. В иных ситуациях — с статистическими ошибками, слишком малым размером выборки для надёжного вывода, а также с человеческим фактором: стремлением получить положительный и впечатляющий результат любой ценой. Немаловажным является и сложность современных биомедицинских методов — даже незначительные отклонения в протоколе могут привести к разным итогам. Нельзя не учитывать, что проект столкнулся с внутренними сложностями. Координация множества лабораторий, каждая из которых имела свои устоявшиеся практики и технические особенности, оказалась непростой задачей.

По словам координаторов, команды вынуждены были согласовывать и стандартизировать протоколы, что иногда вызывало разногласия и задержки. Тем не менее, именно такой коллективный и прозрачный подход стал одним из сильных аспектов исследования, подробнее выявив факторов, приводящих к неповторяемости. Экспериментальный период проекта пришёлся на время пандемии COVID-19, что усложнило процессы логистики, обмена материалами и взаимодействия между различными группами учёных. Несмотря на эти трудности, исследователи успешно провели все запланированные репликации, продемонстрировав, что крупномасштабные и скоординированные усилия возможны даже в сложных условиях. Значение результатов проекта выходят далеко за пределы Бразилии.

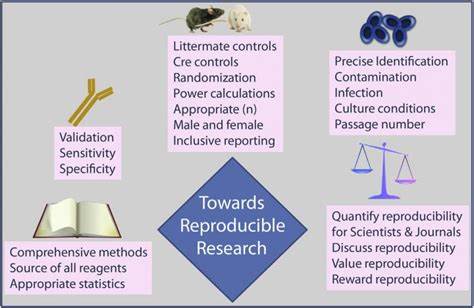

Они служат сигналом тревоги для мировой научной среды, указывая на необходимость реформирования практик публикации и проведения исследований, а также более тщательного контроля качества и воспроизводимости научных данных. Изменения могут включать усиление требований к докладности методик в публикациях, применение более строгих статистических стандартов, развитие открытых научных платформ и баз данных, поощрение репликационных исследований и повышение прозрачности в научной коммуникации. В Бразилии успех этого проекта уже стимулирует обсуждения на уровне государственных органов и университетов. Исследователи надеются, что полученные данные помогут разработать и внедрить новые политики, направленные на повышение качества и надежности научных разработок. Подобные инициативы могут включать обязательное финансирование репликационных исследований, обучающие программы по правильному статистическому анализу, а также стимулирование кросс-лабораторного сотрудничества.

Для научного сообщества в целом критично признание того, что невозможно избежать ошибок и неточностей в исследовательской работе. Важнее всего создавать такие механизмы и культуру, которые позволяли бы своевременно выявлять и исправлять проблемы, повышая доверие к науке и качество её результатов. Проект в Бразилии демонстрирует, что системное и коллективное усилие способно пролить свет на уязвимые места исследования и стать катализатором положительных изменений. Подводя итог, можно сказать, что бразильская инициатива по воспроизводимости – это важный шаг вперед в понимании и преодолении глобального кризиса воспроизводимости научных исследований. Несмотря на низкий процент успешных репликаций, этот проект стал важным инструментом самокритики научного сообщества и стимулом для реформ.

В будущем подобные масштабные и методологически продуманные проекты могут стать нормой, направленной на повышение стандарта исследований и укрепление доверия к науке, что особенно критично в области биомедицины, влияющей на здоровье и жизнь миллионов людей во всем мире.