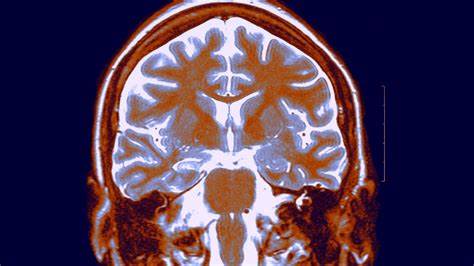

В последние годы наука активно работает над тем, чтобы понять работу человеческого мозга всё глубже и эффективнее. Традиционные методы, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), позволяют отслеживать электрическую активность и кровоток, связанные с нейронной деятельностью. Однако недавно в нейронауке произошло настоящее прорывное открытие: доказано, что мозг человека излучает крайне слабый свет, который способен проникать через костную ткань черепа и регистрироваться снаружи. Это явление получило название ультраслабого фотонного излучения (Ultraweak Photon Emission — UPE), и оно может кардинально изменить методы исследования и понимания функционирования мозга. Ультраслабое фотонное излучение – это естественный процесс, при котором живые клетки, включая клетки мозга, испускают чрезвычайно слабые фотоны во время метаболических реакций.

В отличие от биолюминисценции у светящихся организмов вроде светлячков, UPE происходит постоянно и не связан с каким-то химическим свечением при участии ферментов. Все ткани организма в той или иной мере излучают эти крохотные световые сигналы, но мозг выделяется особенно активно благодаря своей высокой энергетической потребности и наличию светочувствительных молекул, таких как флавины и серотонин. Исследование, проведённое группой учёных из университетов Algoma, Tufts и Wilfrid Laurier, во главе с Хейли Кейси и Нирошей Муруган, стало настоящим прорывом в изучении UPE мозга. Эксперимент показал, что в полностью тёмной комнате можно зафиксировать излучаемый мозгом свет через череп, используя высокочувствительные фотомультиметрические датчики. Более того, анализ сигналов позволил определить, что интенсивность и характер световых колебаний изменяются при выполнении участниками простых задач – таких, как закрывание глаз или прослушивание звука.

Это наводит на мысль, что UPE отражает текущее состояние мозга и может стать новой биомаркерной системой для оценки мозговой активности. Отличительной особенностью фотонного излучения мозга стала его медленная ритмичность с частотой менее 1 Гц, что приблизительно соответствует циклам, изменяющимся с периодом от одной до десяти секунд. Такая частота хорошо соотносится с уже известными мозговыми ритмами, особенно с альфа-ритмами, которые активируются при закрытых глазах. Учёные установили, что когда участники эксперимента закрывали глаза, на выходных датчиках наблюдалось увеличение световых импульсов, что перекликалось с ожидаемым ростом альфа-ритмов по данным ЭЭГ. Тем не менее, корреляции оказались умеренными, что свидетельствует о сложности взаимодействия между электрической и фотонной активностью мозга.

Ультраслабое фотонное излучение не только отражает функциональное состояние мозга, но может служить важным индикатором метаболической активности и здоровья клеток. Поскольку интенсивность UPE связана с процессами окислительного стресса и старения, изучение этих сигналов в будущем может помочь в ранней диагностике заболеваний, таких как нейродегенеративные патологии. Наблюдение за изменениями фотонного излучения может открыть новые возможности для мониторинга эффективности лечения и общего состояния мозга. Одним из ключевых преимуществ метода регистрации UPE является его пассивность. В отличие от фМРТ или других техник, где используют сильное магнитное или инфракрасное излучение, фотонное измерение не требует внешнего воздействия на мозг.

Это значительно увеличивает безопасность процедуры и позволяет проводить длительные и многократные наблюдения без вреда для пациента. Кроме того, технология имеет потенциал намного улучшить временное разрешение по сравнению с фМРТ, приближая себя к возможностям ЭЭГ, но при этом основываясь на другом типе физиологического сигнала. Впрочем, исследование ещё носит предварительный характер. В текущем эксперименте датчики были расположены в нескольких областях головы, преимущественно над затылочной и височной долями мозга, что связано с их ролью в обработке зрительной и слуховой информации. Для более детальной карты излучения необходимо расширить массив сенсоров и использовать более точные фильтры для выявления специфических длин волн фотонов, что позволит выявить характеристики излучения от разных типов нервных и глиальных клеток.

Кроме того, учёные планируют провести анализ UPE в различных возрастных группах, а также у людей с неврологическими и психическими расстройствами, чтобы выявить паттерны, характерные для тех или иных состояний и заболеваний. Перспективы применения фотоэнцефалографии – нового метода, основанного на измерении ультраслабого фотонного излучения, действительно впечатляют. Его можно рассматривать как альтернативу или дополнение к существующим инструментам нейронауки, предлагая уникальное окно в метаболическую активность мозга. Со временем внедрение таких технологий может найти применение в клинической диагностике, научных исследованиях и реабилитации после травм или инсультов. Это открытие также вызывает интерес с точки зрения фундаментальной биологии мозга и вопросов природа сознания и интеллекта.

Фотонное излучение, будучи связующим звеном между химическими и электрическими процессами в мозге, может раскрыть новые механизмы межклеточной связи и интеграции информации в нервной системе. Возможно, дальнейшее изучение UPE позволит понять, как мозг использует световые сигналы для оптимизации своей работы и поддержания гомеостаза. В заключение стоит отметить, что появление данных о том, что мозг излучает свет, меняет представления о биофизике нервной ткани и дает новый взгляд на исследования мозга. Технологии измерения ультраслабого фотонного излучения обещают стать важным инструментом нейронауки и медицины будущего, расширяя наши возможности для диагностики, мониторинга и понимания тайн работы человеческого разума.

![Godel's Proof [pdf]](/images/259ABF3A-4398-447D-92C0-AD703FB668C7)