Доказательство Гёделя занимает особое место в истории математики и философии, став одной из самых значимых и обсуждаемых теорий XX века. Курт Гёдель, австрийский логик и математик, сформулировал так называемые теоремы о неполноте, которые изменили восприятие фундаментальных основ математики и задались вопросом о природе истины и доказуемости. Его работа не только затронула академические круги, но и оказала огромное влияние на множество дисциплин, включая информатику, лингвистику и философию сознания. Разобраться в сути доказательства Гёделя и его последствиях имеет важное значение для всех, кто интересуется различными аспектами логического и философского мышления. Чтобы понимать, почему труд Гёделя признан революционным, необходимо окунуться в контекст математической логики начала XX века.

В то время ученые активно пытались формализовать математику с помощью аксиом и правил вывода, стремясь создать систему, в которой можно было бы доказать все математические истины. В этом контексте Давид Гильберт выдвинул программу, целью которой была проверка полноты и непротиворечивости математических систем. Однако Гёдель своей работой показал, что подобная задача невозможна в принципе. Основные теоремы о неполноте утверждают, что в любой достаточно мощной формальной системе, способной выразить арифметику, существуют утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть в рамках данной системы. Это кардинально меняет представление о математике как о совершенной и полностью формализуемой науке.

Гёдель использовал сложный метод кодирования утверждений и доказательств, известный как арифметизация синтаксиса, или нумерация Гёделя. Благодаря этому он смог сформулировать утверждение, которое по сути заявляет о собственной недоказуемости в системе. Если бы система могла его доказать, возникло бы противоречие, а если нет – значит утверждение истинно, но недоказуемо в рамках системы. Этот парадоксальный результат показал ограничения формальных систем и поставил под сомнение амбициозные программы формализации. Теоремы Гёделя не только выявили недостижимость идеала полной формализации, но и продемонстрировали новые горизонты в понимании логики и истины.

Влияние этих теорем выходит далеко за рамки математики и философии, проникая в области искусственного интеллекта, теории вычислимости и когнитивных наук. Например, в информатике они подчеркивают ограничения алгоритмического подхода, демонстрируя, что существуют задачи, которые алгоритм не способен решить. Это важный урок для разработчиков и исследователей в сфере искусственного интеллекта, показывающий, что даже самые мощные машины имеют фундаментальные ограничения. В философии доказательство Гёделя вызвало оживленные дискуссии о природе сознания, разума и смысла. Некоторые мыслители используют теоремы как аргумент в пользу уникальности человеческого мышления и воспринимают их как свидетельство того, что человеческий разум не сводим к формальным алгоритмам.

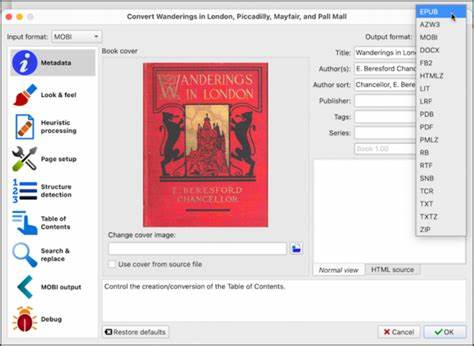

Другие же подчеркивают, что подобные выводы требуют осторожного подхода и не могут служить доказательством сверхъестественных способностей человека. Помимо глубокого философского значения, доказательство Гёделя привлекло внимание своим техническим мастерством и красотой логического построения. Оно стало фундаментальным элементом в образовании математиков и логиков, а также предметом многочисленных исследований, статей и книг. Существует множество публикаций, в том числе и в PDF-формате, которые подробно разбирают доказательство, методы и контекст работы Гёделя. Эти материалы позволяют заинтересованным читателям познакомиться с оригинальными текстами и современными интерпретациями, что способствует более глубокому пониманию.

Важной особенностью доказательства является его универсальность и устойчивость. Несмотря на развитие новых логических систем и подходов, его общие выводы остаются актуальными и служат основой для дальнейших открытий. Они напоминают ученым о том, что даже самые строгие и формальные наукообразные системы имеют свои пределы и что поиск истины требует творческого и критического мышления. Подводя итог, доказательство Гёделя представляет собой не только техническое достижение в математике, но и философский поворот, который переосмыслил границы знания. Оно продолжает вдохновлять исследователей и открывает новые перспективы в понимании как формальных систем, так и природы человеческого разума.

Погружение в эту тему позволит читателям по-новому взглянуть на мощь и ограничения логики, а также на вечный поиск истины, который лежит в основе науки и философии.

![Godel's Proof [pdf]](/images/259ABF3A-4398-447D-92C0-AD703FB668C7)