В последние годы тема психического здоровья заняла центральное место в общественных и научных дискуссиях. Особенно остро эта проблема проявляется среди молодежи, которая не только чаще распознает у себя симптомы психических расстройств, но и все активнее включает эти проблемы в свою самоидентификацию. Современные исследования, проведенные на основе обширных опросов американского населения, демонстрируют, что разговор о психическом здоровье перестал быть сугубо медицинской темой и стал важной частью социальной и политической жизни. Важнейшим открытием аналитиков является взаимосвязь между самоидентификацией с психическими расстройствами, политической ориентацией и склонностью к удержанию и распространению ложных или искаженных представлений о реальности. Рассмотрим подробнее, что стоит за этими явлениями и какие последствия они могут иметь для общества в целом.

Для начала следует отметить, что сам факт роста числа людей, которые считают психические трудности важной частью своей идентичности, нельзя объяснить однозначно. Одни исследователи связывают данный тренд с увеличением времени, проводимого в интернете и социальных сетях, где постоянно сталкиваешься с негативным, тревожным контентом и формируется особая культура самовыражения через диагнозы и метки. Другие обращают внимание на социально-экономические изменения: рост разводов, разрушение традиционных семейных структур, усложнение жизненных ситуаций. Еще одна часть экспертов выдвигает гипотезы о том, что современная терапевтическая практика порой доходит до чрезмерного психологического анализа нормальных жизненных трудностей, что тоже способствует усилению идентификации с болезнью. Параллельно с этим возникает феномен «самостигматизации», когда человек, воспринимая психические расстройства как важную часть себя, испытывает снижение самооценки и ухудшение способности справляться с проблемами.

Такой эффект особенно волнует психологов, ведь он способствует закреплению дискомфорта и создает замкнутый круг страданий. Однако особенно примечательно, что данная тенденция более выражена у либерально настроенных молодых людей. Они чаще не только признают у себя психические проблемы, но и проявляют более высокие показатели на шкале депрессии. Тенденция к росту психического дистресса наблюдается поколенческим образом — младшие поколения, такие как поколение Z, сообщают о более высоком уровне подавленности, чем старшие (например, бэби-бумеры). Это означает что наряду с усилением самоидентификации с болезнью у молодежи действительно есть реальные эмоциональные и психологические трудности, которые подтверждаются объективными инструментами измерения депрессии и тревоги.

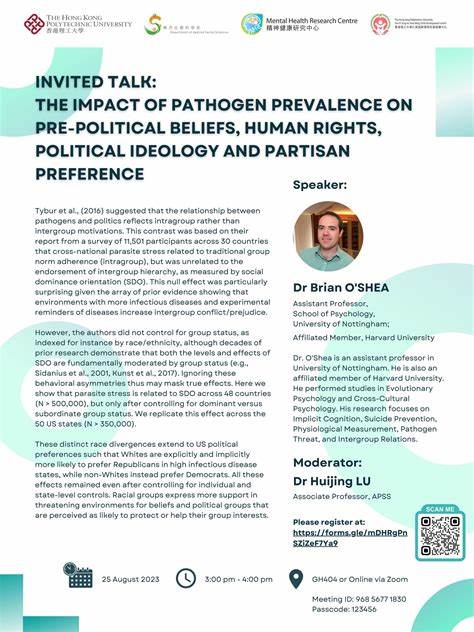

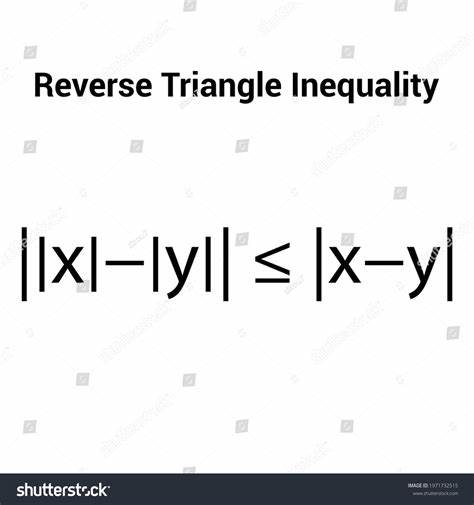

Несмотря на преобладающую роль возраста, а именно — принадлежности к определенному поколению, значимую роль играют и политические взгляды. В частности, либеральные настроения оказываются тесно связаны с большей склонностью к самоидентификации с психическими проблемами и более пессимистичным или даже циничным восприятием социально-политических явлений. Люди с такой самоидентификацией чаще оказываются менее информированными или дезинформированными в вопросах социальной справедливости, расовых отношений и экономического положения, склонны к преувеличению масштабов бедности и несправедливости. Например, в ходе исследований выявлено, что многие опрошенные значительно переоценивают процент населения, живущего за чертой бедности, а также число чернокожих американцев, сталкивающихся с уголовным преследованием и заключением. Чем сильнее человек ассоциирует себя с психическим расстройством, тем более катастрофичными и неверными оказываются его представления.

Однако дело не только в цифрах. Эти неверные представления подкрепляют и питают настроение безысходности: мнение о том, что чернокожие американцы не смогут добиться успеха без репараций или что компании должны отдавать предпочтение найму представителей меньшинств, свидетельствует о распространении радикальных и не всегда обоснованных взглядов. Нельзя не отметить, что подобные политические позиции не соответствуют большинству американского общества, где поддержка таких мер остается относительно низкой. Возникает логичный вопрос, почему именно люди с выраженной самоидентификацией с психическими проблемами показывают большую готовность принимать такие убеждения. Ответ, вероятно, кроется в социальном и психологическом контексте, где цинизм и пессимизм становятся нормой восприятия, а страх и тревога способствуют снижению критического мышления и повышенной восприимчивости к сенсационным, а порой и ложным сообщениям.

Аналогичная ситуация наблюдается и в вопросах, связанных с изменением климата. Многие респонденты, ассоциирующие себя с психическими состояниями, легче соглашаются с убеждениями, которые не подтверждаются научными данными, например, что просто более активное перерабатывание отходов способно решить кризис глобального потепления. Такие взгляды, будучи упрощёнными и неверными, лишь подчеркивают степень тревоги и видение угрозы как нечто почти неминуемое, катастрофическое и безальтернативное. Важно помнить, что психологи давно отмечают феномен предпочтения негативной, угрожающей информации — она лучше запоминается и сильнее влияет на настроение. Новостные и образовательные ресурсы тоже часто фокусируются на освещении драматичных и пессимистичных картин мира, что усиливает данный эффект и способствует формированию так называемой «иллюзии циничного гения», когда люди воспринимают себя как более информированных за счет пессимизма и недоверия.

Все это, в совокупности с реальными психологическими проблемами, создает тревожную смесь. Усиление самоидентификации с психическими страданиями и расширение области распространения ошибочных, но эмоционально привлекательных убеждений порождают социальные конфликты, увеличивают степень недоверия и раскол в обществе. Кроме того, подобные процессы не равномерно затрагивают все социальные группы: молодежь и политические либералы более уязвимы к этим тенденциям, что дополнительно формирует политическую и культурную поляризацию. Несмотря на всю сложность ситуации, эксперты и специалисты в области психического здоровья, социологии и медиа подчеркивают важность развития навыков критического мышления и повышения медиаграмотности. Общество нуждается в том, чтобы люди учились отделять проверенную информацию от манипулятивных и сенсационных посылов, а также развивали устойчивость к стрессовым и угрожающим нарративам.

Фундаментальным аспектом для решения этих задач является укрепление доверия к точной и сбалансированной информации, поддержка доступных и эффективных психотерапевтических программ и систем социальной поддержки. В конечном итоге, только сочетание правдивых знаний и внутренней устойчивости может помочь людям справиться с вызовами современного мира, снизить степень тревоги и пессимизма, а также уменьшить влияние ложных убеждений, подрывающих общественный консенсус и социальную гармонию. Осознание взаимосвязи между психологическим состоянием, политическими взглядами и информационной средой представляет важный шаг на пути к созданию более здорового, информированного и сплоченного общества.