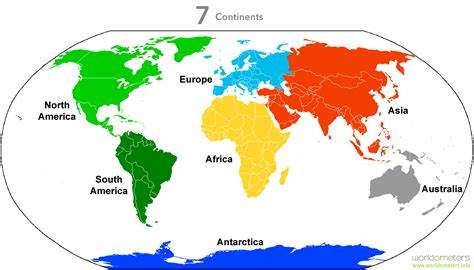

Понятие континентов кажется очевидным с детства, когда школьные уроки по географии знакомят с семью большими земляными массивами: Азией, Африкой, Северной и Южной Америкой, Антарктидой, Европой и Австралией. Но почему именно их семь? И почему мы до сих пор используем именно эту модель, несмотря на очевидные логические и географические несоответствия? Попытаемся разобраться в этом вопросе, который порой ставит в тупик даже взрослых и вызывает любопытство у детей. История и культурные традиции сыграли огромную роль в формировании привычного нам образа мира, однако с научной точки зрения границы континентов и их количество — это далеко не столько строгое правило, сколько удобная конструкция для систематизации огромной географической информации. Согласно современным геологическим данным, деление на континенты не всегда оправдано – ведь земляные массивы связаны между собой, формируют общие тектонические плиты и размывают привычные границы. В реальности нет четкого научного определения, что же делает территорию континентом, а современное образование и карта мира базируются на исторических и культурных представлениях, отсюда и происходит путаница в количестве и составе континентов.

Классическая модель из семи континентов, распространённая в США и Западной Европе, представлена регионами, которые достаточно великі между собой и отделены морскими или океаническими пространствами. Однако проблема начинается при рассмотрении таких территорий как Европа и Азия, которые хотя и традиционно считаются отдельными континентами, представить разделение которых можно лишь условно. Европа по сути является западной частью огромной евразийской суши, не разделённой океаном, а лишь географическими барьерами в виде горных хребтов и рек. Несмотря на это, её выделяют как отдельный континент по культурно-историческим причинам. Это пример того, как традиции превалируют над географическими или геологическими критериями.

Существуют и другие модели деления континентов, где Азия и Европа объединяются в Евразию, а Америка представлена единым континентом, хотя в таком случае возникает вопрос о делении на Северную и Южную Америку. В некоторых странах, например в России, принято именно такое 6-континентное разделение. Международные организации, например ООН, также используют 6-континентную модель, объединяя Америку в одну часть света. Кроме того, существуют и другие менее распространённые модели, в которых число континентов колеблется от четырёх до восьми. В некоторых версиях включают такие территории как Индостан или Аравийский полуостров, которые по площади и геологическим характеристикам могли бы претендовать на статус континентов, но в традиционных моделях остаются частью Азии.

Появляется вопрос: стоит ли ориентироваться на геологические особенности, такие как тектонические плиты и континентальный шельф, или действовать исходя из культурно-исторических предпосылок и удобства восприятия? Тектоническая модель ближе к научному подходу, разделяя земную сушу на крупные блоки, но данный подход тоже не идеален, поскольку многие плиты включают в себя сразу несколько традиционных континентов. Например, евразийская плита объединяет Европу и Азию, а Северная Америка и часть Атлантического океана находятся на Североамериканской плите. При этом Австралия является отдельной плитой со своей уникальной географией. Антарктида как континент выделяется благодаря своей полноте и отделению окружающими её океанами — это наименее спорный элемент континентального списка, несмотря на беспризорность постоянного населения. Иногда встречается мнение, что для признания территории континентом не обязательно наличие населения, ведь континенты — это географическая, а не демографическая единица.

Однако для удобства восприятия и организации знаний население становится косвенным фактором, на который обращают внимание. Европейцы, согласно некоторым критикам, по сути «маркетингово» выделяли Европу как отдельный континент, чтобы подчеркнуть собственное культурное и историческое значение и влияние на мировоззрение, картографию и образование. Таким образом, география и история идут рука об руку и формируют привычные рамки, которые не всегда соответствуют строгой научной логике. Более логичным с точки зрения физической географии могло бы быть деление на 6 континентов: Африка, Евразия (объединённая Европа и Азия), Америка, Антарктида, Австралия. Однако в этом случае культурные представления о мире и исторические традиции были бы серьёзно подорваны.

Среди спорных кандидатов на континентальный статус называют такие крупные регионы, как Индостан и Аравийский полуостров. Они обладают отдельными тектоническими плитами, значительной площадью и населением, но не отделены океанами и жестко не выделены в традиционном понимании. Впрочем, учитывая их населённость и географические особенности, возможно, в будущем такие территории будут рассматриваться как отдельные континенты. Другой любопытный случай — затопленная континентальная масса Зеландия, большая часть которой под водой, имеет огромную площадь, но не считается полноценным континентом из-за подводного расположения и отсутствия населения. В конце концов, континенты — это удобный способ систематизации знаний, а не строго научное понятие с жёсткими рамками.

Для обучения детей и ориентирования в мире классическая модель с семью континентами остаётся оптимальной благодаря простоте и укоренённости в глобальной культуре. Несмотря на все недостатки и неоднозначности, мировоззрение, основанное на семи континентах, мало изменится в ближайшем будущем. Чтобы изменить привычное деление, нужно не только пересмотреть географические и геологические аргументы, но и добиться глобального консенсуса, что сложно на практике из-за культурных различий и исторических традиций. Интерес пятидесятилетних и новых поколений к переосмыслению критерия определения континентов свидетельствует о том, что представления о мире постепенно эволюционируют. Возможно, со временем появятся новые образовательные стандарты, которые отражают не только географию, но и экономическую, культурную и экологическую целостность регионов.

Пока же семь континентов остаются наиболее понятным и признанным по всему миру стандартом, хоть и с рядом известных критических моментов. Важно понимать, что в основе популярной модели лежит не только геология и география, но и целый комплекс историко-культурных процессов, формировавших наше восприятие Земли. А это еще раз доказывает, что география — это не просто наука о земле, но и зеркало человеческой культуры и истории, где даже понятия, казалось бы, абсолютно объективные, имеют свои нюансы и субъективные основания.