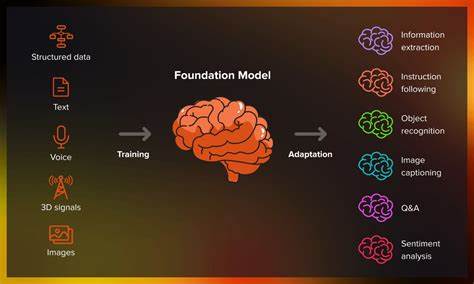

Болезнь Альцгеймера — одно из самых серьезных нейродегенеративных заболеваний, от которого страдают миллионы пожилых людей по всему миру. Главной особенностью этого заболевания является прогрессивная утрата памяти, когнитивных функций и качества жизни пациента. Одной из ключевых причин такой утраты является нарушение синаптической пластичности — способности мозга изменять и адаптировать свои нейронные связи. Последние научные достижения проливают свет на потенциал инновационных методов лечения, в частности, мозговой стимуляции с использованием низкоинтенсивной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС). Это неинвазивная технология, направленная на восстановление синаптической активности в поражённых областях мозга и улучшение его функциональной способности.

Научное сообщество с энтузиазмом воспринимает эти результаты, так как до сих пор эффективных методов лечения, способных остановить или обратить прогресс болезни, практически не существовало. Основной механизм болезни Альцгеймера связан с накоплением амилоидных бляшек и тау-белков, что способствует структурным изменениям нейронов и ухудшает передачу сигналов между ними. Именно на уровне синапсов происходят самые значимые изменения, ведущие к снижению пластичности и гибкости нейронных сетей. В норме синапсы способны к постоянному обновлению, формируя новые связи и разрушая старые, что позволяет адаптироваться к новым условиям и хранить память. У больных Альцгеймером скорость обновления синапсов значительно замедлена, что отражает ухудшение работы мозга.

Исследования, проведенные совместно Университетом Квинсленда и Центром исследования деменции при Университете Тасмании, сфокусировались на влиянии рТМС на динамику двух типов синаптических образований — терминальных бутонов (terminaux boutons) и бутонов, расположенных вдоль аксона (en passant boutons). Терминальные бутоны – это окончания аксона, образующие локальные связи, тогда как en passant бутоны – это более мелкие структуры, обеспечивающие связь с более удалёнными областями мозга. Используя новейшие методы двухфотонной микроскопии в живых мышах, исследователи смогли детально отслеживать изменения синаптической пластичности в режиме реального времени. Выбор модели для исследования пал на мышей с генетической мутацией APP/PS1, которая воспроизводит типичные признаки болезни Альцгеймера, включая образование амилоидных бляшек и снижение синаптической активности. Для удобства визуализации в мозге мышей был включён ген, отвечающий за производство зеленого флуоресцентного белка (GFP), что позволило наблюдать за аксональными окончаниями прямо в живом мозге.

Такая методика дала уникальную возможность наблюдать мельчайшие изменения в структуре и функциях нейрональных соединений. Результаты эксперимента показали, что до проведения мозговой стимуляции у мышей с Альцгеймером уровень обновления терминальных и en passant бутонов был значительно ниже, чем у здоровых особей. Это указывает на существенное снижение синаптической динамики из-за заболевания. Однако после единственной сессии рТМС наблюдалось заметное увеличение скорости обновления именно терминальных бутонов – до 213 процентов у мышей с болезнью и до 88 процентов у здоровых грызунов. При этом динамика en passant бутонов оставалась неизменной, что говорит о специфическом влиянии рТМС на определённый тип синаптических структур.

Невероятно важно и то, что повышение пластичности терминальных бутонов у мышей с болезнью Альцгеймера после стимуляции достигло уровня, близкого к здоровым особям до лечения. Этот факт свидетельствует о том, что рТМС действительно способствует частичному восстановлению нарушенных синаптических функций, что потенциально может привести к улучшению когнитивных способностей и замедлению прогрессирования деменции. Однако эффект был временным и спадал за неделю, что говорит о необходимости проведения регулярных сеансов для устойчивого результата. Применение рТМС в клинической практике уже известно благодаря успехам в терапии депрессии, хронической боли и некоторых нейродегенеративных заболеваний. Но именно исследования на моделях болезни Альцгеймера дают надежду на расширение сферы этого метода за счёт направленного воздействия на синаптические нарушения.

Понимание того, что рТМС может селективно влиять на различные типы синаптических структур, также расширяет горизонты для разработки индивидуализированных стратегий лечения с учётом особенностей каждого пациента. Разрабатываемая методология рТМС характеризуется низкой интенсивностью, что минимизирует риски и побочные эффекты, делая её потенциально безопасной для широкого круга пациентов с деменцией. Важным аспектом в дальнейших исследованиях станет изучение длительности и частоты сеансов, а также комбинирование рТМС с другими терапевтическими подходами — лекарственными препаратами и когнитивной реабилитацией. Возможности усовершенствования технологии также включают таргетирование конкретных областей коры головного мозга, наиболее повреждённых при болезни Альцгеймера. Перспективы внедрения рТМС в лечение болезни Альцгеймера очень обнадеживают.

Восстановление синаптической пластичности — один из ключевых этапов в борьбе с медленным и необратимым разрушением нейронных сетей. От точного регулирования синаптических связей зависит память, внимание, способность к обучению и общее качество жизни. Именно поэтому исследования в этой области привлекают всё большее внимание учёных и клиницистов по всему миру. В завершение необходимо подчеркнуть, что несмотря на обнадеживающие результаты, широкое клиническое применение рТМС для лечения болезни Альцгеймера требует дальнейших исследований. Важным направлением станет проведение клинических испытаний на людях, оценка длительности эффекта и безопасности при регулярных сеансах.

Тем не менее открытие возможности обратимой модуляции синаптической пластичности с помощью нейростимуляции уже является значительным шагом в развитии нейронауки и терапии деменции. Таким образом, мозговая стимуляция с помощью низкоинтенсивной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции демонстрирует значительный потенциал в восстановлении утраченных синаптических связей при болезни Альцгеймера. Этот инновационный подход открывает перед учёными и врачами новые горизонты для разработки эффективных и безопасных методов борьбы с одним из самых сложных и тяжёлых нейродегенеративных заболеваний современности.