Антропоморфизм — это склонность человека приписывать животным, природным объектам и даже неодушевленным предметам человеческие черты и способности. Этот феномен присутствует повсеместно, однако выраженность его зависит от целого ряда факторов, среди которых важную роль играют религия и степень социальной интеграции. Недавнее исследование, проведенное в пяти странах — Бразилии, Индонезии, Малайзии, Мексике и Испании — проливает свет на механизмы, лежащие в основе индивидуальных и культурных различий в склонности к антропоморфизму. Результаты исследования имеют значимое практическое значение для окружающей среды и стратегии сохранения биоразнообразия, поскольку степень антропоморфизма напрямую связана с готовностью населения поддерживать природоохранные проекты. Одним из ключевых открытий стало то, что религиозные убеждения значительно влияют на то, как люди воспринимают животных и приписывают им человеческие качества.

В странах с преобладанием монотеистических религий, таких как ислам и христианство, наблюдается тенденция к меньшей антропоморфизации животных. Это связано с теологической позицией, в которой человек занимает центральное место, а животные воспринимаются в первую очередь как создания, служащие нуждам людей. В то же время в религиозных традициях, которые подчеркивают единство всех живых существ и их взаимосвязь — например, буддизме и индуизме — уровень антропоморфизма значительно выше. В этих культурах животные рассматриваются как более близкие к человеку по духовным и моральным качествам, что способствует более глубокому сопереживанию и вниманию к их благополучию. Кроме религиозного влияния на антропоморфизм, исследование выявило важность социальной интеграции.

Люди, испытывающие социальное отчуждение или чувство одиночества, чаще приписывают животным человеческие эмоции и намерения. Связь с животными становится для них способом восполнения дефицита социальных связей и поддержки чувства принадлежности. Особенно заметным этот эффект оказался у тех, кто имеет склонность к аллоцентризму — это личностная характеристика, при которой человек более ориентирован на других и менее самостоятельный. Такие люди склонны сильнее реагировать на социальную изоляцию и тем самым увеличивать эмоциональную связь с животными через антропоморфизм. Интересно, что опыт взаимодействия с животными зависит от уровня урбанизации и напрямую влияет на антропоморфные тенденции.

Проживание в городах и наличие контакта с питомцами, посещение зоопарков и культурных материалов с изображением животных способствуют формированию более интенсивных человеческих представлений о животных. В городских условиях контакт с дикой природой снижен, и люди получают представление о животных через контролируемый и позитивный опыт, что повышает эмоции симпатии и укрепляет восприятие животных как близких существ. Напротив, прямой контакт с дикой природой и животными в сельских районах зачастую приводит к более реалистичному восприятию их поведения и свойств, что снижает тенденцию к приписыванию им человеческих качеств. Кроме того, образовательный уровень является значимым фактором, оказывающим влияние на антропоморфизм. Люди с более низким уровнем формального образования чаще приписывают животным качества, которые отражают человеческое сознание и чувства.

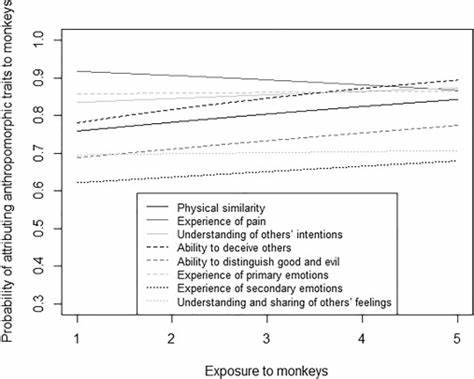

Это может объясняться менее развитой научной грамотностью и ограниченными знаниями о поведении и биологии животных. С другой стороны, более высокий уровень образования предлагает альтернативные знания и понимание животных как особых биологических видов с уникальными характеристиками, что способствует более точной, основанной на фактах интерпретации их поведения. Исследование подчеркнуло, что антропоморфизм не является универсальным одинаковым феноменом для всех видов животных. Особое внимание участники уделяли приматам, в частности обезьянам, которые по морфологии и поведению максимально близки человеку. Приматы получили наивысшие оценки по приписыванию им намерений, эмоций, сознания и других когнитивных способностей.

Тем не менее, прямой контакт с обезьянами не всегда приводил к большей эмпатии. Люди с частым контактом иногда считали обезьян способными к обману и моральной ответственности, но при этом приписывали им меньшую чувствительность к боли. Такие противоречия могут возникать на фоне конфликтных отношений с животными и желания морально дистанцироваться от негативных аспектов взаимодействия, например, при защите урожая или имущества. Учитывая все вышесказанное, антропоморфизм является сложным и многослойным феноменом, который формируется под воздействием сочетания личного опыта, социальной среды, культурных и религиозных контекстов. Понимание того, как именно эти факторы взаимодействуют, может значительно повысить эффективность природоохранных программ и просветительской деятельности.

Поддержка сохранения дикой природы часто зависит от способности людей идентифицировать животных как близких и значимых существ. Антропоморфизм помогает увеличить эмоциональную связь с природой, повысить осознание важности защиты биоразнообразия и побуждает к более ответственному отношению. В то же время, переоценка сходства животных с человеком может вести к неправильному пониманию их экологической роли и поведению, что способно нанести ущерб инициативам по сохранению природы. Важным аспектом стало и то, что культурные программы и экологические инициативы должны учитывать религиозные и социальные особенности населения, чтобы выстраивать более таргетированное и эффективное общение. Разные сообщества могут по-разному воспринимать животных и природу, что отражается на их готовности поддерживать природоохранные меры.

Применение результатов исследования поможет формировать более инклюзивные и социокультурно адаптированные стратегии. В заключение, антропоморфизм является мощным инструментом в деле сохранения природы и животных, но его влияние определяется комплексом факторов — от уровня образования и характера взаимодействия с животными до таких глубоких структур, как религия и социальные связи. Учеными впервые выявлено, что люди из разных культур демонстрируют схожие закономерности при формировании антропоморфных представлений, однако религиозные установки и степень социальной интеграции значительно корректируют эти процессы. Осознание этих нюансов открывает новые перспективы для развития экологического сознания и мирного сосуществования человека с животным миром, способствуя более гармоничному будущему для планеты.