В повседневной жизни кажется, что наши мысли непрерывно текут, словно река, каждый момент насыщен разнообразными переживаниями и внутренними диалогами. Однако иногда наступают мгновения, когда сознание словно очищается от содержимого, ум пустеет, и нам кажется, что мы ни о чём не думаем. Этот феномен, известный как «пустое сознание» или mind blanking (MB), становится новой точкой интереса в нейронауках и когнитивной психологии. Его изучение позволяет по-новому взглянуть на внутреннюю динамику нашего мышления, ставит под сомнение традиционные представления о постоянстве мыслительного потока и предлагает глубже понять механизмы сознания и внимания. «Пустое сознание» — что это такое? Концепция пустого сознания охватывает состояние, при котором отсутствует отчетливое мышление, внутренний разговор или образы.

В таких моментах человек испытывает ощущение отсутствия любого явного контента в своем уме. В отличие от привычного mind wandering, когда мы мечтаем или отвлекаемся на посторонние мысли, при MB «мыслительный поток» будто прерывается. Такие моменты могут возникать спонтанно либо преднамеренно — например, во время определённых практик медитации. Несмотря на кажущуюся простоту идеи, сам термин MB вызывает дискуссии. В научной литературе нет единого определения: некоторые ученые рассматривают MB как отсутствие сознания или рассеянность внимания, другие связывают его с нарушениями памяти, неспособностью получить доступ к мыслям или с состояниями низкой бодрствующей активности.

Поэтому современное исследование пытается установить четкую карту проявлений MB, их нейрофизиологических correlates и связь с другими состояниями сознания. Как и когда проявляется пустое сознание? Эксперименты показывают, что MB может занимать от 5% до 20% времени наблюдений в повседневных условиях, что примерно в три раза меньше, чем частота mind wandering. Люди чаще всего фиксируют MB под нагрузкой, когда внимание ослаблено, например во время длительных или утомительных заданий. При этом перед эпизодами MB возрастает сонливость, снижается скорость реакции, чаще происходят пропуски в выполнении задач. Впрочем, MB может возникать и во время отдыха, что указывает на его многообразие проявлений.

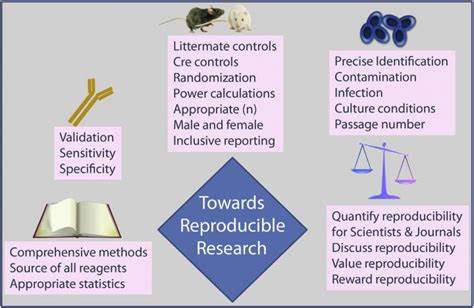

Поведенческие особенности MB предполагают, что это состояние не просто совпадает с отсутствием активности ума, а представляет собой особую форму внутреннего отключения. Быстрая отчетность об MB по сравнению с содержательными мыслями говорит о специфике когнитивной оценки отсутствия контента — возможно, «мысленное ничто» проще и требует меньше ресурсов для осознания и интерпретации по сравнению с активным мышлением. Нейрофизиологические основы явления Технологии нейровизуализации и электрофизиологии позволили выявить отличительные нейронные паттерны, связанные с MB. Исследования с использованием функциональной МРТ указывают на особую конфигурацию связности мозга во время MB, характеризующуюся повышенной глобальной однородностью сигналов, похожей на таковую при не-рем-сне или снижении бодрствования. Анализы показывают, что во время MB наблюдается деактивация зон коры головного мозга, участвующих в внутренней вербализации и памяти, таких как нижняя лобная извилина и гиппокамп.

Электроэнцефалография демонстрирует снижение сложности сигнала и увеличение медленных волн в дельта- и тета-диапазонах, что типично для состояний низкой когнитивной активности, но при этом сохранена реакция мозга на ранние сенсорные стимулы. Это подтверждает гипотезу о существовании локального сна, когда отдельные участки коры погружаются в «снаподобное» состояние, сохраняя при этом общую бодрствующую активность. Такие локальные нарушения, влияющие на передачу и интеграцию информации в мозге, способны приводить к уходу сознания в «пустоту». Сравнение с медитацией и сном Исследователи отмечают сходные состояния с MB в ряде медитативных практик, особено в состояниях открытого наблюдения (open monitoring meditation), где сознание может быть в состоянии приподнятой бдительности, но лишенное конкретного содержимого. При этом философские и психологические подходы к таким переживаниям подчеркивают наличие сохранённого осознания, часто без обычного восприятия «я» и времени.

Аналогично, в фазах сна, особенно на грани между бодрствованием и сном, отмечаются «белые сны» — эпизоды, когда человек помнит факт сновидения, но не способен вспомнить его содержание. В редких случаях описывают даже так называемые «чёрные ночи» с полной потерей воспоминаний и низким содержанием сознания. Сходство таких состояний с MB позволяет предположить наличие общих механизмов, управляющих формированием и распространением содержимого сознания в мозге. Механизмы возникновения MB Общая модель возникновения MB связывает его с уровнем арousal — общей физиологической и корковой активностью, которая влияет на поддержание процесса мышления и сознания. Как показывает эффект Йеркса-Додсона, оптимальный уровень бодрствования способствует максимальной продуктивности, а отклонения в ту или иную сторону (высокая усталость или чрезмерное возбуждение) могут приводить к дисфункциям когнитивных систем.

MB может возникать как результат снижения бодрствования, что приводит к критическому ухудшению взаимодействий между участками мозга, отвечающими за внимание, память и интеграцию сенсорной информации. Параллельно возможны нарушения процессов внутренней вербализации, что препятствует формированию мыслей в привычном виде. Это объясняет, почему MB часто сопутствует дисбаланс хождение внимания, затруднённый доступ к внутренним представлениям и невозможность отчетливо сформулировать или вспомнить содержание мысли. Важную роль также играют когнитивные процессы памяти и языка. Нарушения памяти, как клинические, так и функциональные, могут вызывать ощущения «потери» мыслей, а связанные с языком дефекты — неспособность выразить внутренний контент.

При этом у некоторых людей MB может быть намеренно вызвана и удержана во время практик, что свидетельствует о существовании как спонтанных, так и контролируемых вариантов этого состояния. Клинические аспекты MB интересен также с точки зрения психопатологии. Например, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще фиксируют эпизоды MB, чем нейротипичные сверстники. Аналогичные явления сопровождают генерализованное тревожное расстройство, где «потеря ума» становится очевидным симптомом затруднённого внимания и эмоционального напряжения. Ряд редких неврологических синдромов, таких как аутоактивационный дефицит, связанный с повреждениями базальных ганглиев, или редкие нарушения сна (например, Kleine-Levin синдром), сопровождаются проявлениями MB.

В этих случаях эпизоды «пустого» сознания могут служить маркерами нарушений саморегуляции и поддержки когнитивных функций. Будущее изучения феномена Несмотря на растущий интерес к MB, остается множество нерешённых вопросов. Ученым предстоит определить, являются ли разные проявления MB разновидностями одного феномена или совокупностью независимых состояний. Также важным направлением является поиск общих нейробиологических маркеров, исследование возможностей целенаправленного индуцирования MB и разработка новых методов оценки эпизодов MB, включая микрофеноменологические интервью и продвинутые психологические опросники. Понимание MB имеет потенциал не только в фундаментальной науке, но и в практической медицине, где, например, выявление характерных паттернов MB может служить дополнительным инструментом диагностики и мониторинга неврологических и психиатрических расстройств.