В последние десятилетия Восточная Азия, особенно Китай, стала одним из крупнейших источников антропогенных аэрозолей в атмосфере. Традиционно эти аэрозоли, в частности сульфатные частицы, имели охлаждающий эффект на климат, отражая солнечное излучение и способствуя формированию облаков с повышенной альбедо. Несмотря на значительный рост выбросов парниковых газов в регионе, влияние аэрозолей несколько сдерживало общий климатический нагрев, играя роль своеобразной климатической маскировки. Однако политические и экологические инициативы по улучшению качества воздуха в странах Восточной Азии в начале 2010-х годов привели к резкому снижению концентраций этих атмосферных частиц. Примером служат программы по ограничению выбросов диоксида серы (SO2), предшественника сульфатных аэрозолей, что стало заметным экологическим успехом, но при этом вызвало непредвиденные климатические последствия.

Недавние исследования, основанные на результатах восьми Земных системных моделей и многочисленных ансамблях симуляций, показали, что сокращение выбросов сульфатов примерно на 75% в Восточной Азии с начала 2010-х годов способствовало росту глобальной средней температуры поверхности примерно на 0,07 °C. Этот эффект, казалось бы, небольшой, представляет значимую долю ускорения глобального потепления, зафиксированного после 2010 года. При этом влияние сокращения аэрозольных эмиссий не ограничивается только Восточной Азией, но также проявляется как усиление температур на поверхности Северной части Тихого океана и в прилегающих регионах. Важной особенностью аэрозольного воздействия является их неоднородное распределение и региональная специфика. Ранее крупнейшими источниками сульфатных аэрозолей были Северная Америка и Европа, но за последние десятилетия эпицентр эмиссий сместился в сторону Азии – в частности, в Китай и Индию.

Тот факт, что именно в Восточной Азии произошло резкое сокращение эмиссий с середины 2010-х годов, изменил глобальный баланс атмосферных частиц. Эта смена региональных источников и улавливателей солнечной энергии повлияла как на локальные климатические условия, так и на глобальную энергетическую систему Земли. Данные спутникового мониторинга, включая измерения оптической глубины аэрозолей (AOD) с помощью инструментов MODIS на платформах Terra и Aqua, демонстрируют отчетливое снижение концентраций аэрозолей над Восточной Азией за последние десять лет. Сопоставление этих наблюдений с моделированием позволило подтвердить соответствие реальных емиссионных сокращений тем, что были предустановлены в климатических моделях Земной системы, в частности в проекте RAMIP. Это дало научное основание считать, что обнаруженные климатические изменения, включая глобальное ускорение температурного роста, связаны с уменьшением аэрозольного оптического воздействия.

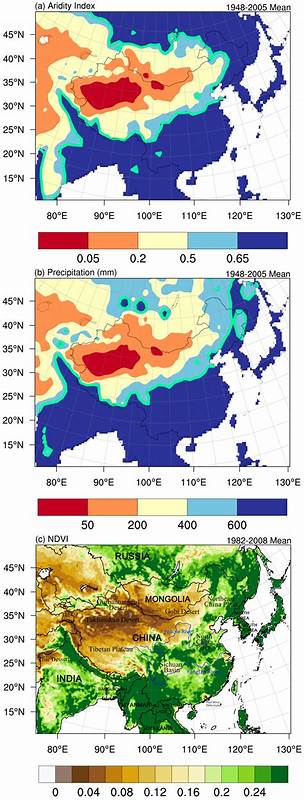

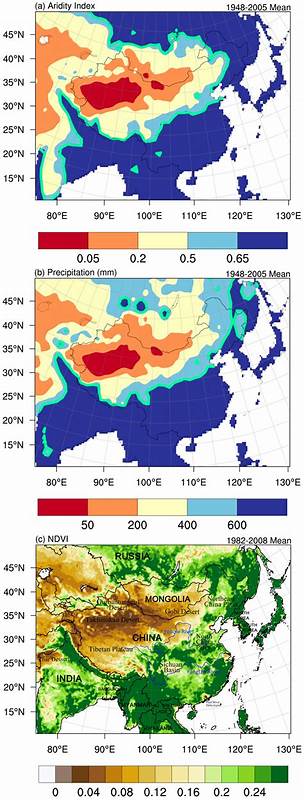

Кроме того, улучшение качества воздуха привело к увеличению количества солнечной радиации, достигающей поверхности Земли в регионе и прилегающих регионах океанов. В результате сокращения аэрозольных частиц уменьшилось рассеяние и поглощение солнечного света, что привело к росту температуры не только локально, но и вызвало эффект «размаскировки» ранее скрытого парникового нагрева. Изменения затронули такие климатические явления, как интенсивность и распределение осадков: наблюдалось общее «увлажнение» атмосферы и частичное усиление дождей в Восточной Азии и северных районах Тихого океана, что соответствует расширению водного цикла под воздействием более высокой температуры атмосферы. Другой важный аспект — влияние изменений аэрозольных эмиссий на топ-атмосферный орбитальный радиационный баланс (ТОА-баланс). Модели показали возрастание излучательного дисбаланса в атмосфере, что говорит об увеличении поглощения солнечной энергии и снижении отражения, особенно в зонах с преобладанием низких облаков над Тихим океаном.

Эти изменения подтверждаются спутниковыми данными CERES и анализами реанализов атмосферы, которые фиксируют признаки повышения радиационного дисбаланса в тех же регионах, что и моделируемое воздействие снижения аэрозольного оптического влияния. Тем не менее, стоит учитывать, что ускорение глобального потепления после 2010 года обусловлено не только снижением аэрозольного охлаждающего воздействия. Параллельно с этим наблюдается усиление парникового эффекта за счет повышения концентраций метана и других газов, а также влияние циклических колебаний океанических систем, таких как Тихоокеанская декадная осцилляция (PDO). Последний фактор может оказывать существенное влияние на региональные вариабельности температуры и осадков и поэтому требует отдельного анализа в контексте глобальной динамики климата. Еще одним фактором, который мог повлиять на климат после 2020 года, стало резкое снижение выбросов SO2 от судоходного флота в ответ на международные нормы, однако в целом его вклад в глобальное потепление пока оценивается как менее значимый из-за более короткого временного интервала воздействия и меньшего масштаба по сравнению с изменениями в Восточной Азии.

Заключение, вытекающее из современных исследований и климатических моделей, заключается в том, что действия по улучшению качества воздуха и сокращению аэрозольных выбросов в Восточной Азии, безусловно, оказывают влияние на ускорение глобального потепления. Этот эффект можно охарактеризовать как невольное «размаскирование» уже накапливающегося воздействия парниковых газов, когда снижение охлаждающего эффекта аэрозолей способствует более быстрому росту поверхности и океанических температур. Для прогнозирования будущих климатических тенденций важно учитывать эти межкомпонентные взаимодействия. Первоначально позитивные изменения для здоровья человека и экосистем, связанные с очисткой воздуха, необходимо интегрировать в комплексные политические и научные стратегии, способствующие адаптации к изменяющемуся климату. При этом будущие сокращения выбросов аэрозолей в регионе будут уступать по масштабу, поскольку уже достигнут значительный прогресс, и влияние этого фактора на глобальные темпы потепления, скорее всего, снизится.

Тем не менее дробилка неопределенностей, связанная с нелинейными процессами взаимодействий аэрозолей и облаков, а также региональными климатическими эффектами, требует дальнейших исследований и сложных моделей для более точного понимания. Таким образом, глубокий анализ климатических моделей, наблюдательных данных и современных эмиссионных трендов указывает на то, что очистка атмосферного воздуха в Восточной Азии внесла весомый вклад в ускорение глобального потепления. Это подчеркивает важность учета комплексных климатических последствий природоохранных инициатив и необходимость согласованного подхода к борьбе с изменением климата и загрязнением воздуха на международном уровне.