В последние годы многие обсуждают кризис доверия и истины, с которым сталкивается американское общество. Часто виновником называют алгоритмы социальных сетей, обвиняя их в усугублении политической поляризации, распространении дезинформации и размывании коллективного восприятия реальности. Однако более глубокий взгляд на причины эпистемических вызовов, с которыми сталкивается США, показывает, что социальные медиа — это не первопричина, а лишь одна из составляющих гораздо более сложной картины. Сегодня американское общество переживает кризис, связанный с неспособностью прийти к согласию по базовым фактам, разделить истину и ложь, а также поддерживать нормы рационального и аргументированного диалога. В этом кризисе проявляются множество проблем: массовое распространение политических лживых утверждений, конспирологических теорий и ошибочных представлений, растущая поляризация источников информации и падающее доверие к традиционным институциям, таким как наука, высшее образование, профессиональная журналистика и государственные органы здравоохранения.

Очень часто в медиа и публицистике социальные сети и их алгоритмы преподносятся как разрушительная сила, формирующая «информационную дикую западню», где царят фейки и неоднозначный контент. Не вызывает сомнений, что с момента появления Facebook, YouTube и Twitter в середине 2000-х годов общественное пространство действительно изменилось, и некоторые показатели демократии ухудшились. Алгоритмы, ориентированные на вовлеченность, действительно могут усиливать сенсационный или поляризующий контент, способствуя формированию эхо-камер и ускоряя распространение радикальных идей. Однако многочисленные научные исследования, включая масштабные экспериментальные работы, указывают на то, что влияние социальных сетей на формирование политических взглядов и уровень поляризации гораздо более ограниченно, чем принято считать. Так, эксперименты, связанные с изменениями в алгоритмах и воздействиями на пользователей Facebook и Instagram, не показали значимых изменений в политических настроениях, уровне доверия или активности граждан.

Это означает, что, несмотря на очевидные проблемы модерирования и усиливающуюся роль соцмедиа, они не являются главными двигателями текущих эпистемических проблем. Чтобы понять причины современного кризиса познания и коммуникации, важно обратиться к истории и более широкому социально-политическому контексту. Многие проблемы, которые сегодня связывают с интернетом и соцсетями, существовали в Америке задолго до их появления. Массовая политическая неосведомленность, распространённые мифы и конспирологические теории сопровождали страну с самых её ранних дней. Для примера можно вспомнить и пресловутые Салемские процессы XVII века, и лихорадочные волнения вокруг сатанинской паники в конце XX века.

Важным фактором является и тяжёлая история политической поляризации в США. Средняя полоса истории показывает периоды куда более острой расколотости общества, особенно в эпоху Гражданской войны. Даже относительно спокойный средний XX век, когда идеологические линии были размыты, во многом объясняется историческими и социальными особенностями, включая расовую сегрегацию и официально поддерживаемый апартеид на Юге. В рамках этого контекста распространялись лживые «научные» теории о расовой неполноценности и цензура журналистики, выступавшей против расизма. Исторически лживое и манипулятивное политическое воздействие активно использовали элиты, будь то кампания табачных и нефтяных компаний с целью отрицания вреда продуктов, или период маккартизма с его политическими репрессиями на основе измышленных угроз.

Даже последние десятилетия не свободны от масштабных прозекторских эпистемических ошибок: примерами служат вводящая в заблуждение пропаганда в преддверии войны в Ираке и просчёты, приведшие к финансовому кризису 2007–2008 годов. Недавние исследования показывают, что количество верующих в конспирологические теории не растёт в эпоху социальных сетей так стремительно, как предполагалось. Конспирология всегда была частью политического ландшафта, однако её влияние и распространённость не уникальны для цифровой эпохи. Что же в таком случае выделяет нынешний период? Три ключевых аспекта имеют особое значение: крайне высокий уровень политической поляризации, устойчивое падение доверия к институтам и ведущая роль конспирологических и ошибочных представлений среди политических лидеров — особенно на правом фланге — а не у широкой публики. Социальные сети, конечно, работают как усилитель этих проблем, но не создают сами причины.

Поляризация американского общества не появилась вместе с социальными платформами. Интенсивное политическое разделение начинает формироваться задолго до эпохи интернета, связано оно с реорганизацией партийных ландшафтов и изменением электоральных баз. Демократическая партия всё больше опирается на образованных городских профессионалов, в то время как Республиканская партия привлекает преимущественно белых из слоёв общества без высшего образования. Подобный «дипломный разрыв» играет ключевую роль в формировании противоположных информационных экосистем и политических идентичностей. Немаловажно и влияние ухода политики от средних позиций и роста эффективности партийных медиа, усилившегося после отмены в 1987 году «доктрины честности», которая требовала сбалансированного освещения спорных вопросов.

Рост популярности радиопередач Раша Лимбау и появления кабельных каналов Fox News и MSNBC предшествовали широкой цифровизации общества. Это значит, что источник значительной части экстремального или искажённого информационного контента находится в традиционных медиа, а не только в социальных сетях. Особенное значение имеет политическая асимметрия. Нет никаких оснований считать, что все стороны конфликта страдают одинаково от эпистемических проблем. На правом политическом фланге, в том числе среди электората республиканцев, наблюдаются более высокие показатели доверия к фейковой информации, проникновения конспирологии и отказа от научных знаний.

Эту тенденцию иллюстрируют такие ситуации, как большое количество сторонников «Большой Лжи» о выборах 2020 года среди республиканцев, агрессивное распространение дезинформации отдельными политическими лидерами и снижающееся доверие к научным и журналистским институтам. Социальные сети в этом контексте действуют скорее как зеркало и усилитель уже существующих политических и культурных разделений, а не как их первопричина. Алгоритмы платформ функционируют одинаково для всех пользователей, однако проблемы преобладают именно на правом фланге — этот факт сам по себе ставит под сомнение упрощённые объяснения, возлагающие всю ответственность на технологические решения. Учёные также отмечают, что люди не воспринимают информацию пассивно. Имеют значение когнитивные предрассудки, мотивационное мышление и фактор идентичности.

Люди склонны искать и потреблять ту информацию, которая подтверждает их уже существующие убеждения. Последовательное «выход за рамки» происходит редко, а попытки убеждения не меняют глубоко укоренившиеся взгляды. Это объясняет, почему многие попытки манипуляции, политической рекламы и пропаганды оказываются малонадежными и зачастую дают минимальный эффект. Наличие свободного выбора информации приводит к эффекту селективного восприятия, когда люди не случайно попадают в разного рода «информационные пузыри», а сами активно их создают и поддерживают. Все эти факторы указывают на то, что эпистемические проблемы Америки требуют комплексного и многомерного анализа.

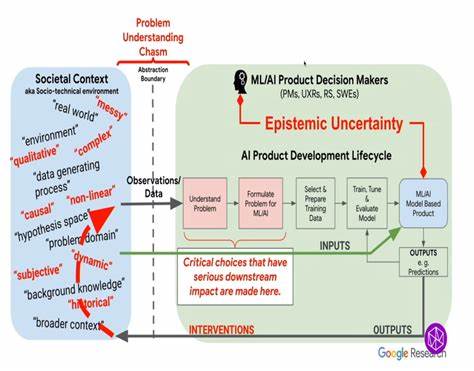

Социальные сети и алгоритмы — лишь часть явления, решать проблему исключительно через регулирование платформ и внедрение технологических мер неэффективно и опасно. Истоки кризиса глубже и связаны с исторической, социальной и институциональной динамикой, которую менять гораздо сложнее. Подытоживая, можно сказать, что современный эпистемический кризис в США — это результат долгосрочных процессов, включающих политическую поляризацию, образовательные разделения и падение доверия к традиционным институтам. Социальные медиа играют роль ускорителя и отражателя этих процессов, но не первопричины. Чтобы эффективно противостоять вызовам, стоит переосмыслить не только технологические, но и политические, образовательные и культурные стратегии, направленные на воссоздание общего пространства доверия, взаимопонимания и рационального дискурса.

Таким образом, вместо поиска виновных среди технологий, американское общество должно признать, что алгоритмы — это лишь верхушка айсберга глубоких и многослойных эпистемических вызовов, и сосредоточиться на их комплексном преодолении, которое требует времени, усилий и политической воли.