В истории компьютерных наук имя Ады Лавлейс занимает особое место — её считают первой в мире программисткой, а её вклад в развитие вычислительной техники не утратил актуальности и спустя два столетия. Несмотря на то, что Аналитическая машина, разработанная Чарльзом Бэббиджем, так и не была построена, идея за ней стала фундаментом для современных компьютеров, а Ада Лавлейс написала, что можно назвать первым компьютерным кодом. История их сотрудничества, научных достижений и философских размышлений о вычислениях представляет собой уникальное путешествие во времена становления вычислительной мысли и машинного интеллекта. Ада Лавлейс родилась в 1815 году и была дочерью великого поэта Байрона. С детства она проявляла интерес к математике и науке, развивая в себе способности, необходимые для понимания сложных технических и абстрактных концепций.

Встреча и сотрудничество с Чарльзом Бэббиджем — британским математиком и изобретателем — стали поворотным моментом в её жизни. Бэббидж еще с 1830-х годов работал над проектом Аналитической машины — механического вычислительного устройства, способного осуществлять обширный набор операций, аналогичных тем, что выполняют современные компьютеры. Аналитическая машина замышлялась как универсальный вычислительный механизм, способный изменять свои действия в ходе вычислений на основе промежуточных результатов. Эту способность Бэббидж называл «поеданием собственного хвоста» — машина должна была паузить в процессе работы, анализировать текущие данные и выбирать следующий ход. Такой подход дает возможность реализовать условные переходы и циклы, которые сегодня лежат в основе программирования.

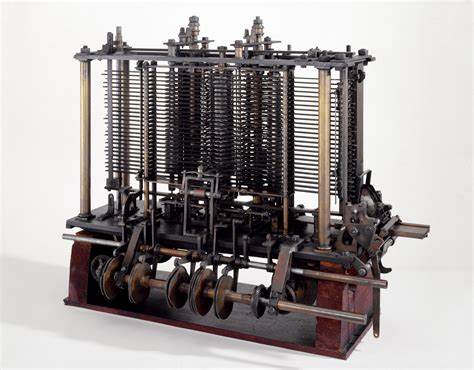

Устройство предусматривало центральный процессор, который Бэббидж называл «Мельницей», и память — «Хранилищем», при этом размеры машины были внушительными: высота Мельницы составляла около четырёх с половиной метров, а вместимость памяти — сотни 50-значных чисел. Для работы требовался паровой двигатель, ведь механика машины была объемной и энергозатратной. Программирование машины базировалось на перфокартах, которые позаимствовали у механических ткацких станков системы Жозефа Мари Жаккара. Программы представляли собой наборы таких карточек, среди которых отдельно задавались инструкции и исходные данные. Интересным элементом был механизм повторения последовательностей — прообраз цикла в программировании.

Несмотря на техническую сложность устройства и отсутствие финансирования, сделанные Бэббиджем чертежи сохранились в мельчайших деталях и позволили позже осознать глубину его замысла. В 1840 году Бэббидж прочитал лекцию в Турине перед учёными, среди которых был Луиджи Менабреа. Он спустя некоторое время опубликовал первую статью о принципах работы Аналитической машины на французском. Ада Лавлейс, обладая не только блестящими математическими знаниями, но и интересом к возможностям машины, получила предложение перевести этот текст на английский язык. Однако перевод превратился в нечто гораздо большее: при поддержке Бэббиджа Лавлейс расширила симпозиум большим количеством примечаний и пояснений, в том числе подробно описала работу Аналитической машины на примере вычисления чисел Бернулли — сложных в математическом и рекурсивном плане значений.

Это творение стало не просто переводом, а полноценной научной работой из 66 страниц, из которых 41 были её авторскими примечаниями. В заключительной части работы, известной как «Примечание G», Лавлейс представила поистине революционное видение: она не только описала последовательность действий машины, но и дала таблицу, отображающую промежуточные вычислительные состояния, что сегодня можно назвать «исполнением программы» в буквальном смысле. Примечательно, что Ада отмечала, что та последовательность шагов — лишь образец возможностей машины, а не самый простой способ вычисления чисел Бернулли. В этом кроется её глубокое понимание вычислительного процесса и программирования как искусства постановки задач и создания алгоритмов, а не просто исполнения арифметики. Одним из самых вдохновляющих и предвосхищающих взглядов Лавлейс стало её размышление о способности машины оперировать не только числами, но и другими объектами, если они поддаются математическому описанию.

Она писала, что такой аппарат мог бы создавать музыку, «ткать алгебраические узоры, как ткацкий станок Жаккара плетет цветочные мотивы», и даже пробовать формулировать новые законы или формулы, что отражает ранние идеи искусственного интеллекта. Однако в то же время она с осторожностью отмечала, что машину нельзя считать источником оригинальных мыслей, что она может лишь выполнять предписанные человеком операции. Позднее эта точка зрения получила название «возражения Лавлейс» и была оспорена Аланом Тьюрингом, создателем теоретической базы современного программирования и искусственного интеллекта. Он предположил, что программирование машины настолько многообразно, что она способна «изобретать» решения, которые непредсказуемы для её создателя. Скрупулёзность, с которой Лавлейс подходила к математике и логике, иллюстрирует её понимание сложности программирования.

Её комментарии о необходимости минимизации времени вычислений и внимании к параллельному протеканию различных операций удивительно созвучны с сегодняшними проблемами разработки программного обеспечения. Сотрудничество между Бэббиджем и Лавлейс было плодотворным, однако не без трудностей и разногласий. В сложных коммуникациях, в том числе через письма, они обменивались математическими деталями, правками и уточнениями. Иногда возникали споры — например, Лавлейс отказалась включать в работу остро критикующие британское правительство высказывания Бэббиджа. Несмотря на это, Бэббидж отзывался о ней с глубоким уважением и восхищением, называя её «волшебницей, которая наделила науку мистической силой».

Хотя строительство Аналитической машины так и не состоялось при их жизни, идеи и теоретические разработки оказали огромное влияние на развитие вычислительной техники в XX веке. Созданы были многочисленные устройства и компьютерные архитектуры, использовавшие основные принципы Бэббиджа и Лавлейс, а их творения стали символом начала эры программирования и компьютерных технологий. Сегодня имя Ады Лавлейс увековечено в ряде научных и образовательных инициатив, включая симпозиумы, хакатоны и различные мероприятия, призванные вдохновить новое поколение программистов и инженеров. Вклад Лавлейс в математику, логику и философию вычислений представляет собой мост между ранними теоретическими идеями и реальным воплощением современных компьютеров и искусственного интеллекта. Изучение жизни и трудов Ады Лавлейс даёт возможность понять, как далеко опередила своё время эта талантливая женщина, чьи размышления о вычислениях и машинном интеллекте сохраняют актуальность и вызывают восхищение и сегодня.

История её работы с Аналитической машиной — это история прорыва в науке, которую важно помнить и применять, вдохновляясь её гениальностью и дальновидностью в решении самых сложных задач своего века и нашего времени.