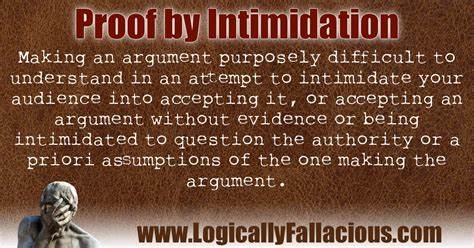

В современном мире, где информация распространяется с ошеломляющей скоростью, особое значение приобретает качество и достоверность представляемых доказательств. Одним из интересных и одновременно спорных феноменов является так называемое «доказательство устрашением» — метод интеллектуального давления, при котором сложность изложения и авторитетность говорящего заставляют аудиторию принять утверждение без детального понимания или анализа. Несмотря на ироничное происхождение термина, явление оказывает заметное влияние в разнообразных областях — от математики до науки и даже повседневного общения. Изначально понятие «доказательство устрашением» возникло в академической среде, главным образом в математике, описывая ситуацию, когда доказывающий использует специальную лексику, сложные формулы и быстрое изложение, чтобы убедить слушателя в истинности своего утверждения, не предоставляя при этом полноценного объяснения. Вместо тщательной аргументации или подробного разбора проблемы автор обозначает свою правоту как «очевидную», «очень простой» или «тривиальную» и, таким образом, подавляет попытки критического осмысления со стороны аудитории.

Этот способ аргументации опирается на показатель социального статуса и авторитета эксперта. Когда человек воспринимается как специалист в своей области, его заявление обычно не подвергается сомнению, а непросвещённая или менее компетентная аудитория склонна принимать его на веру. Такая тактика может быть использована как намеренно, чтобы скрыть слабости доказательства или недостаток информации, так и бессознательно, когда исследователь действительно может считать результат очевидным, но неспособным объяснить его простыми словами. Отчасти использование доказательства устрашением связано с особенностями человеческого восприятия и когнитивных ограничений. Сложные темы и глубокие научные концепции требуют от слушателя высокого уровня концентрации, минимизации отвлекающих факторов и зачастую предварительной подготовки.

В условиях недостатка времени или знаний человек нередко «отключается» от сложных объяснений, что создает почву для манипуляции убеждением с помощью авторитетного тона и витиеватого языка. Исторические примеры показывают, что многие великие учёные могли использовать подобный стиль изложения. Ньютона, например, часто критикуют за чрезмерно лаконичные рассуждения и попытки «скрыть» детали с помощью таких выражений, как «явно следует» или «само собой разумеется». В его эпоху подобный подход воспринимался иначе — как знак интеллектуальной мощи и физиологическое проявление гения, способного обходиться без лишних объяснений. Но в современном научном мире такой стиль общения постепенно уступает место прозрачности и доступности изложения.

Следует отметить, что доказательство устрашением не всегда означает ложность или фальсификацию информации. В некоторых случаях это просто вызов аудитории, призыв к более глубокому изучению темы и предоставлению самостоятельных усилий для понимания. Например, известный математик Рональд Фишер приводил сложные интегральные формулы как «простое следствие», ссылаясь на аналогию с понятием сложного процента, что вызывало восхищение и одновременно затруднения у менее подготовленных слушателей. Переходя за пределы математики и академической среды, данный феномен проявляется и в научных дебатах, а также обсуждениях в повседневной жизни. Иногда склонность к доказательству устрашением наблюдается среди так называемых «экспертов» или популярных спикеров, которые подходят к вопросу поверхностно, надеясь скрыть недостаток фактической базы или слабость аргументации при помощи харизмы, неясных формулировок и громких заявлений.

Это явление часто критикуется как проявление псевдонауки или «мусорной науки», которая прочно укореняется в общественном сознании благодаря убедительности и эмоциональной привлекательности повествования. Важность понимания и распознавания доказательства устрашением заключается в развитии критического мышления. Способность замечать попытки скрыть неуверенность за маской очевидности помогает сохранять объективность и не допускать безосновательного принятия информации. В эпоху цифровой трансформации и открытого доступа к знаниям мы имеем уникальную возможность проверить утверждения и найти альтернативные источники, что значительно снижает эффективность методов интеллектуального давления. Тем не менее, противодействие доказательству устрашением требует не только технических знаний, но и уверенности в собственной компетенции.

Это проактивный процесс, включающий задавание вопросов, запросы разъяснений и уточнений, игнорирование громких утверждений без обоснований и использование доказанных научных методов анализа. Кроме того, в образовательной практике важным является обучение изложению сложного материала доступным языком, что минимизирует возможность использования устрашения как замазывающего приема. Некоторые современные преподаватели и исследователи рекомендуют переносить акцент с безусловного уважения к авторитету на проверку идей и выводов, развитие диалога и совместное обсуждение сложных вопросов. Таким образом, образуется более здоровая интеллектуальная среда, где ценятся не только знания, но и умение их ясно и понятно донести. Подытоживая, доказательство устрашением — это явление, которое может подрывать доверие к науке и препятствовать эффективному распространению знаний, если его использовать злоупотребительно.

В то же время, оно отражает определённые человеческие и социальные механизмы коммуникации, а также сложность самих задач, с которыми сталкиваются эксперты. Распознавание такого рода аргументации и умение противостоять ей становится важной частью личностного и профессионального развития в условиях роста информационного потока. Развитие навыков критического анализа и стремление к прозрачности знаний помогут создать более открытое и интеллектуально честное пространство, в котором доказательства будут оцениваться именно по содержанию, а не по громкости или авторитету тех, кто их представляет. Это позволит не только повысить качество научной и образовательной коммуникации, но и укрепить доверие общества к науке и её достижениям.