В последние годы технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, и многие считают, что наступает эра, когда автоматизация полностью заменит человеческий труд. Уже сейчас AI-инструменты занимают всё более значимые позиции в различных сферах — от обработки данных до создания контента и поддержки принятия решений. Однако несмотря на впечатляющие достижения, современный искусственный интеллект далек от идеала. Эта ситуация рождает фундаментальную дилемму: насколько надежен агентный ИИ, и какие последствия неизбежно возникают из необходимости постоянного контроля за его действиями со стороны человека? В данной статье мы глубоко рассмотрим феномен «вечной проверки» AI-выводов, почему он становится необходимостью и как это повлияет на индустрию и рынок труда в будущем. Одним из ключевых вызовов, с которыми сталкивается современный агентный ИИ, является нестабильность и непредсказуемость выполнения сложных цепочек задач.

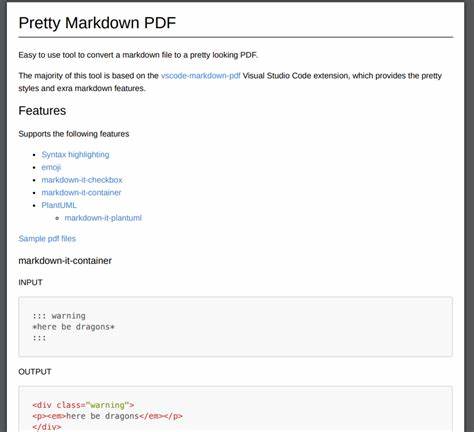

Если рассматривать известные модели, начиная с AutoGPT, которые появились в 2023 году после публичного выпуска API GPT-4, то станет очевидно, что несмотря на высокие ожидания, эти системы не всегда способны довести начатое дело до конца без существенных ошибок и сбоев. Важно понимать, что каждая задача, выполненная на 90%, а следующая — на 75%, приводит к значительному снижению общей успешности всей цепочки, когда они объединены в сложный бизнес-процесс. В итоге многие процессы показывают суммарный результат успешности около 60-70%, что неприемлемо для большинства сфер, требующих высокой точности и надежности. Данный феномен нельзя назвать неожиданностью. В основе ИИ лежат алгоритмы и модели машинного обучения, которые опираются на статистику и большие объемы данных, но не обладают истинным пониманием контекста, отражением намерений или интенциями.

Именно эти аспекты и учитываются экспертами как ключевые проблемы «настоящего интеллекта». В результате, несмотря на улучшение отдельных компонентов и рост эффективности, комплексная автоматизация с минимальным человеческим вмешательством пока остается далекой мечтой. Это порождает парадокс: даже самые продвинутые агенты требуют постоянного внимания и контроля со стороны человека, который должен проверять и исправлять их ошибки. Такой подход можно сравнить с работой контроля качества на производственной линии, где большая часть процесса автоматизирована, но человеческий фактор становится необходимым для отсева дефектной продукции. При этом данный труд зачастую оказывается монотонным и низкооплачиваемым, если речь идет о проверке простых задач, или же требует высокой квалификации и серьезной ответственности, если направления работы связаны со сложным анализом и критическими решениями.

Экономические последствия постоянного человеческого контроля за ИИ очень серьезны. В некоторых случаях дешевле привлечь профессионала сразу к выполнению задачи, чем тратить средства на автоматизацию, которая затем потребует дорогостоящей проверки и доработок. Такая ситуация ставит под вопрос эффективность и рентабельность агентного ИИ — несмотря на ожидаемые сокращения затрат, в реальности часть ресурсов перераспределяется в затраты на человеческую экспертизу и мониторинг. Эта тенденция выглядит особенно явной в бизнес-процессах, где ошибки могут привести к значительным финансовым потерям или репутационным рискам. Кроме того, в социальном плане массовое внедрение AI-систем несет с собой риски деградации рабочих мест.

Многие низкоквалифицированные задачи, связанные с проверкой и исправлением, могут быть демпинговыми и переноситься в регионы с дешевой рабочей силой, что способствует росту эксплуататорских практик. С другой стороны, квалифицированные специалисты вынуждены работать под дополнительным давлением и в условиях высокой ответственности, что влияет на уровень стресса и качество жизни. Несмотря на очевидные сложности и ограничения, оптимисты продолжают верить в перспективы улучшения ИИ-моделей. Есть основания полагать, что со временем коэффициент успешного выполнения задач будет расти, возможно, вплоть до 95%, что станет значительным прорывом. Но стоит отметить, что при долгих последовательных задачах даже такой показатель почти не гарантирует полное качество работы без человека.

Следовательно, даже на горизонте нескольких лет контроль и корректировка со стороны человека останутся неотъемлемой частью взаимодействия с агентным ИИ. Среди причин, по которым ИИ не может пока достичь полной автономии в бизнес-процессах, важное место занимает неспособность к глубокому пониманию контекста и креативному мышлению. Машина может «запомнить» определенные шаблоны и прогнозировать вероятные результаты, но она не способна по-настоящему интерпретировать мотивации, эмоции и скрытые намерения, которые часто лежат в основе решений людей. Это ставит вопросы этического и управленческого характера, касающиеся доверия к технологиям и распределения ответственности между человеком и машиной. Нельзя не отметить интересный феномен, обнаруженный в аналитике: руководители компаний и CEO по-прежнему активно продвигают идею полного перехода на ИИ, мечтая о «одиночных оркестрах» или «командах из одного человека», управляющих автопроизводством ценностей и прибылей.

Однако реальность такова, что без плотного человеческого участия в контроле и управлении агентами достижение этих мечтаний маловероятно, если не сказать невозможно, при нынешнем уровне развития технологий. Что это значит для будущего рынка труда и экономики? Во-первых, можно предположить появление новой профессии, связанной с мониторингом и исправлением работы ИИ, требующей от работников как аналитических навыков, так и терпения к рутинной работе. Во-вторых, организации, стремящиеся к максимальной автоматизации, будут сталкиваться с ростом затрат на человеческий ресурс, что может ограничить масштаб и скорость внедрения AI-технологий. Также важно отметить, что постоянный контроль за ИИ-выводами требует развития новых подходов к обучению кадров и перестройки систем управления качеством. Традиционные модели организации труда должны будут адаптироваться к новым реалиям, где успешная автоматизация невозможна без интеграции человеческого и машинного интеллекта.

С точки зрения технологий, перспективы развития направлены на создание более совершенных моделей с повышенной способностью к самообучению, контекстуальному анализу и рефлексии. Но пока эти алгоритмы находятся в стадии исследований и экспериментов, реальний мир бизнеса и повседневной работы требует эффективных практик взаимодействия с существующими ограничениями. Таким образом, будущее автоматизации и искусственного интеллекта нельзя рассматривать как простое замещение человека машиной. Господствующая парадигма — это сосуществование, где человек играет критическую роль в контроле и корректировке AI-систем, обеспечивая необходимый уровень надежности и качества. Вечная проверка ошибок ИИ стала почти что неотъемлемым спутником цифровой эры, задавая новые вызовы для разработчиков, компаний и общества в целом.

Этот феномен служит напоминанием о том, что интеллект — прежде всего не набор алгоритмов и данных, а способность к пониманию, анализу и рефлексии, которые пока недоступны искусственным системам в полной мере. И пока человечество не найдет способа интегрировать эти качества в технологии или не научится обходиться без них, роль человека как «контролера» останется неизменной. Вопрос только в том, насколько успешным будет этот союз человека и машины и какие формы он примет в будущем.