Проблема воспроизводимости научных исследований в последние годы становится одной из самых обсуждаемых тем в научном мире. Особенно остро эта тема звучит в биомедицинских науках, где на кону стоят здоровье и жизнь миллионов людей. Недавно в Бразилии завершился уникальный масштабный проект, направленный на проверку достоверности биомедицинских исследований, продемонстрировавший тревожные итоги. Несмотря на ожидания, исследователям удалось воспроизвести лишь немногим менее половины экспериментов, что вновь поднимает вопросы о качестве и надежности научных данных. Масштаб и подход проекта задают новый стандарт для оценки научных публикаций и стимулируют пересмотр существующих методик и практик проведения научных исследований.

Инициатором и координатором проекта выступила Бразильская инициативная группа по воспроизводимости (Brazilian Reproducibility Initiative), созданная в 2019 году с целью проверки методов, а не отдельных научных дисциплин. Такой ориентир позволил исследователям сконцентрировать усилия на трёх наиболее распространенных в биомедицине методах: тестах клеточного метаболизма, методах амплификации генетического материала и поведенческих испытаниях на грызунах с применением лабиринтов. Важной особенностью стало не стремление к подтверждению конкретных гипотез, а исследование воспроизводимости используемых методологических подходов. Эта работа привлекла более двухсот ученых из 56 лабораторий по всей Бразилии, что подчеркнуло её коллективный и системный характер. Несмотря на некоторые логистические и организационные сложности, вызванные пандемией COVID-19, а также спорные моменты относительно степени точного копирования протоколов оригинальных исследований, команде удалось провести почти сто валидных попыток повторения экспериментов из 47 оригинальных работ.

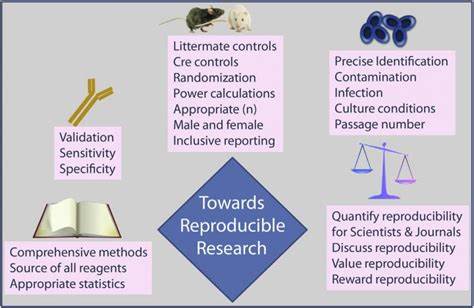

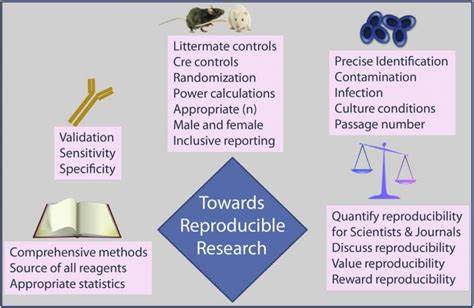

Задача проверяющих заключалась в анализе пяти критериев воспроизводимости результатов, включая наличие статистической значимости в совпадающем направлении, что предоставляет комплексный и объективный взгляд на надежность научных данных. Результаты оказались далеко не оптимистичными: лишь 21% исследований прошли проверку по как минимум половине критериев воспроизводимости. Помимо этого, специалисты заметили, что эффект, наблюдаемый в оригинальных работах, в среднем оказался на 60% больше, чем тот, что получался при последующих повторениях. Это указывает на тенденцию к преувеличению значимости и силы научных открытий при публикации, что влечет за собой серьезные последствия для науки и медицинской практики. Почему же при подобных условиях возникает проблема низкой воспроизводимости? Причины этого явления комплексны и включают как технические, так и культурные факторы.

Из-за давления, связанного с необходимостью публикаций в престижных журналах, исследователи порой прибегают к методам, которые увеличивают вероятность получения ожидаемых результатов, включая выборочные отчеты, недооценку ошибок или даже практики p-хакинга — манипуляции статистическими данными для достижения желаемых значимых результатов. Кроме того, сам научный протокол часто неполно документируется, что затрудняет точное повторение эксперимента. В совокупности эти факторы снижают доверие к опубликованным данным. Проект, реализованный в Бразилии, стал призывом к реформам, направленным на повышение качества научных исследований. Его результаты подчеркивают необходимость внедрения более строгих стандартов публикации, требующих полной прозрачности в методологии и данных, а также усиления репликационных исследований как нормальной практики научного сообщества.

Ученые призывают к формированию систем стимулов, которые поощряют воспроизводимость, а не только новизну и сенсационность. Кроме того, важным аспектом является увеличение образования и осведомленности среди исследователей по вопросам правильного статистического анализа и этики научной работы. Многие ошибки, приводящие к необоснованному оптимизму в выводах, возникают из-за недостаточного понимания или неправильного применения статистических методов. Поэтому реализация регулярных тренингов и курсов по этим вопросам должна стать неотъемлемой частью научной подготовки. Результаты бразильского проекта сопоставимы с данными других международных репликационных инициатив, что свидетельствует о глобальном характере проблемы.

Например, известные прецеденты в психологии и других областях биологии также демонстрируют низкий уровень воспроизводимости. Это подчеркивает необходимость всеобщих усилий по улучшению научной культуры, а не лишь локальных изменений. В свете выявленных проблем складывается новый взгляд на значимость метаисследований и метааналитических подходов, которые систематически изучают не отдельные эмпирические результаты, а качество и повторяемость научных данных в целом. Такой подход позволяет выстраивать более надежные основы научного знания и предотвращать распространение ошибочных или искаженных данных. В конечном итоге, укрепление воспроизводимости несет непосредственную пользу не только академическому сообществу, но и здравоохранению, фармацевтической индустрии, политике в области науки и технологиях.

Надежные и проверенные результаты формируют фундамент для разработки новых лекарств, медицинских процедур и профилактических мер. Ошибочные исследования, напротив, могут привести к пустой трате ресурсов, а иногда и к вредным последствиям для пациентов. Таким образом, опыт Бразильской инициативы по воспроизводимости демонстрирует, что подобные системные проекты — важный шаг на пути к более честной, прозрачной и эффективной науке. Они помогают выявлять слабые места в исследовательских практиках, стимулируют обмен знаниями и внедрение передовых методов контроля качества. Перемены, инициированные подобными инициативами, окончательно сформируют более устойчивую и доверенную научную среду, где каждое открытие будет иметь реальную основу и служить на благо общества.

Несмотря на вызовы и обнаруженные проблемы, оптимизм исследователей заключается в том, что обладая современными инструментами, поддержкой институциональных структур и активным международным сотрудничеством, можно повысить уровень воспроизводимости и привести биомедицинскую науку к новым высотам. В конечном счете, это означает не только прогресс в познании, но и улучшение качества жизни миллионов людей по всему миру.