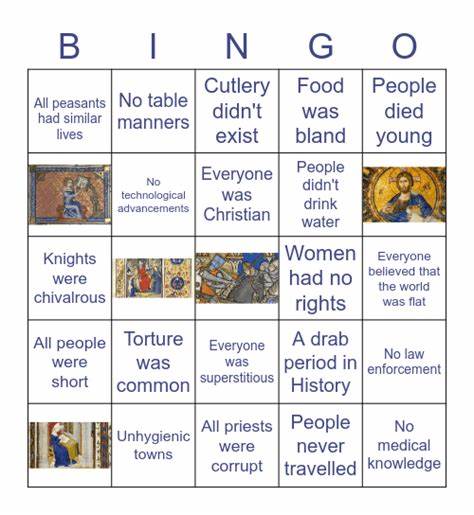

Средневековье — эпоха полноценных тысячелетий, охватывающая разные регионы Европы, разные эпохи и социальные слои. Чаще всего при упоминании Средневековья воображение рисует образ грязных улиц, ужасных болезней, вечных войн, суровых рыцарей в тяжёлых доспехах и необразованных крестьянин, погружённых в суеверия. Однако многие из этих изображений — мифы, созданные веками спустя и подкреплённые поп-культурой и художественными вымыслами. Разберёмся в реальных фактах, которые помогут восстановить более точное представление о жизни в Средние века. Одним из наиболее устойчивых заблуждений является представление о повсеместной антисанитарии и вездесущей грязи.

Несмотря на то что в некоторых городах действительно были проблемы с отходами и загрязнением, многие средневековые населённые пункты обладали организованными системами водоснабжения, канализации и правилами гигиены. Археологические раскопки показывают наличие водопроводных систем, колодцев и даже труб из керамики или дерева в ряде городов того времени. Жизнь в сельской местности, где большинство людей жили на фермах и имели собственные скважины и выгребные ямы, была гораздо менее загрязнённой, чем принято думать. Что касается гигиены, бытует миф, что средневековые люди редко мылись и пренебрегали чистотой. Специфические условия того времени, как отопление помещений и доступ к горячей воде, конечно, отличались от сегодняшних.

Тем не менее, источники свидетельствуют о том, что как простые горожане, так и знать регулярно следили за своим телом. Публичные бани были довольно распространены в городах, а купание в реках, озёрах и купальнях было обычной практикой. Средневековые рецепты мыла и средства для чистки зубов показывают заботу людей о своём теле и здоровье. Использовались не только мыло, но и натуральные материалы вроде коры деревьев и жевательных палочек из корней лакрицы, которые обладают антисептическими свойствами. Другим серьёзным и устойчивым мифом является представление о том, что люди в Средневековье жили недолго — в среднем до 30-35 лет.

Такая цифра, хоть и встречается во многих учебниках, сильно искажает реальность. В действительности высокая детская смертность снижала общие показатели среднегодовой продолжительности жизни, но если человек переживал детство, то вполне мог дожить до 60 и даже 70 лет. Естественно, риски, связанные с деторождением или военными конфликтами, снижали шансы на пожилой возраст, однако долгожители в Средние века не были редкостью. Анализ надписей на надгробиях, церковных записей и остатков захоронений даёт основания для более позитивного взгляда на средневековую продолжительность жизни. Переходя к образованию и грамотности, широко распространён миф, что умели читать и писать только священники и монахи.

Безусловно, средние и высшие слои населения владели латинским языком, а доступ к образованию был ограничен. Тем не менее археологические находки, включая восковые таблички, берёзовые коры с записями и письмами, обнаруженные в Европе, свидетельствуют о том, что грамотность среди городских ремесленников, торговцев и даже крестьян была гораздо выше, чем принято думать. Использование региональных языков и диалектов вместо исключительно латинского показывают, что люди практически всех социальных слоёв могли оставлять записи, вести торговые дела и обмениваться информацией в письменной форме, пусть и на бытовом уровне. Противоречивым также является представление о веках как о периоде постоянных войн и конфликтов. Историки обнаруживают, что войны и битвы чаще занимали центральное место в хрониках и летописях, нежели повседневная жизнь мирных людей.

Многие горожане и крестьяне проживали жизнь, не сталкиваясь с вооружёнными столкновениями напрямую, а длительные периоды мира и затишья преобладали над бойнями. Войны зачастую были ограниченными по времени и пространству, а основную часть года занимали мирные занятия — сельское хозяйство, торговля и ремесла. Нельзя обойти вниманием и распространённые заблуждения о рыцарях и их доспехах. Современные фильмы часто изображают полные доспехи, вес которых достигает невыносимых величин, ограничивающих движение и приводящих к слабой мобильности. Однако исторические исследования показывают, что полные латные доспехи были тщательно сконструированы для свободного движения и при этом весили примерно столько же, сколько современное боевое снаряжение солдата.

Рыцари обычно были достаточно выносливы, чтобы эффективно сражаться в полном обмундировании и не нуждались в посторонней помощи при перемещения на поле боя. Одной из заблуждений является и представление о Средневековье как эпохе без медицинских знаний и технологий. На самом деле период был богат на медицинские открытия и практики. В Европе существовали специализированные больницы, где применялись сложные хирургические процедуры, включая удаление камней из мочевого пузыря и лечение ран. Использование лекарственных средств, антисептиков и анестетиков того времени подтверждает, что медицина не просто была на уровне «молитв и трав», а представляла собой развитую науку.

Значительная часть медицинских знаний восходила к античной Греции, а многочисленные труды, включая труды известных врачей Средневековья, позволяли проводить эффективное лечение. Средневековая культура питания также не ограничивалась пресной и однообразной едой. Напротив, рацион большинства людей был достаточно разнообразным и сбалансированным. Травы и специи широко использовались для улучшения вкуса блюд, а основные продукты питания включали мясо, рыбу, зерновые продукты, овощи и молочные изделия. Конечно, доступ к различным вкусам зависел от социального положения, но даже у простых крестьян была возможность разнообразить свой рацион, используя выращенные в огородах травы и сезонные продукты.

Миф о том, что в средневековых городах повсюду по улицам ходили свиньи и куры, также требует корректировки. Хотя в меньшей степени домашние животные и впрямь иногда попадали на улицы, люди крайне ценили своё имущество и тщательно следили за тем, чтобы животные содержались в надлежащих условиях. Для этого действовали правовые нормы, запрещающие выпас животных без надзора в пределах городов, а владельцы свиней и кур строго контролировали уход за ними, ведь потеря скота означала серьёзные экономические убытки. Распространён и миф о том, что в Средние века люди верили в плоскую Землю. На самом деле учёные того периода, опираясь на сведения античных греков, твёрдо придерживались идеи шарообразного устройства Земли и её места во Вселенной.

Учёные, философы и священнослужители Средневековья делали попытки не только сохранить, но и развить астрономические и физические знания, а влияние церкви было направлено скорее на гармонизацию науки и религии, чем на простое отрицание научных теорий. Еще одним распространенным заблуждением является сокрытие роли женщин в экономической, социальной и культурной жизни Средневековья. На самом деле женщины занимались различными профессиями, владели магазинами, трудились ремесленницами, а в некоторых регионах имели более широкие правовые возможности, чем принято считать. В некоторых случаях женщины даже управляли бизнесами и имуществом, выступали в роли наставников и лидеров в своих сообществах. Отметим, что именно в эпоху Возрождения наблюдается частичная потеря этих прав и социальных возможностей.

Популярная иллюзия также связывает XVI и XVII века с массовыми охотами на ведьм и пожарами. При этом охоты на ведьм, подкреплённые обвинениями и казнями через сожжение, в основном приходятся на период после Средневековья, когда суеверия в сочетании с социальными напряжённостями достигали своего пика. В течение самой Средневековой эпохи церковь в целом противостояла вере в подобных преступников, и случаи подобных преследований были значительно реже. В итоге, из тех картин, что рисует современный кинематограф и популярная литература, требуется вычленять догмы и азартные преувеличения. Средневековье — период, насыщенный контрастами и разнообразием человеческого опыта, начинающийся не только с войн и эпидемий, но и с культурного и научного прогресса, выстраивания коммунальной жизни и соблюдения определённых норм гигиены и нравственности.