Пробуждение — это не просто смена состояния сознания, это сложный и многогранный биологический процесс, который происходит в мозге с удивительной точностью и последовательностью. Современные исследования учёных из Нидерландского института нейронаук и Университета Лозанны показали, что мозг пробуждается не моментально, а проходит через уникальную сигнатурную волну активности. Понимание этого процесса не только проливает свет на фундаментальные механизмы сна и бодрствования, но и открывает перспективы для борьбы с нарушениями сна и связанными с ними состояниями. Каждое утро человек совершает невероятное путешествие: переход от состояния сна, часто наполненного яркими снами и фантазиями, к ясному, осознанному восприятию реальности. В течение короткого времени мы меняем наше состояние сознания, заново ориентируемся в пространстве, восстанавливаем связь с миром и готовимся к активному взаимодействию с окружающей средой.

Но как именно мозг обеспечивает такую плавную и безопасную смену режимов работы? Использование высокоплотного электроэнцефалографического (ЭЭГ) мониторинга позволило исследователям анализировать более тысячи случаев пробуждения, фиксируя мозговую активность с точностью до секунды. Результаты оказались поразительно согласованными: мозг не «включается» сразу, а запускает последовательность мобилизации различных его зон, образуя волнообразный паттерн активации. Начало пробуждения происходит в центральных и фронтальных областях коры головного мозга. Именно эти зоны первыми реагируют на сигналы пробуждения, затем активность постепенно распространяется на задние участки мозга. По словам Аурели Стефан — ведущего автора исследования, эта последовательность связана с тем, как сигналы из более глубоких подкорковых центров возбуждения достигают коры мозга.

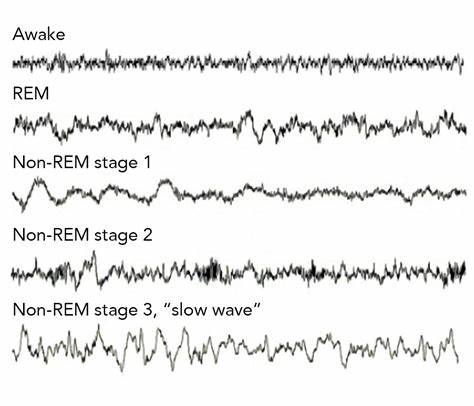

Кратчайший путь ведёт к лобным участкам, а до задних зон сигнал доходит позже, что объясняет пошаговую волну пробуждения. Ключевую роль в этом процессе играет то, из какого этапа сна происходит пробуждение. Сон делится на два главных этапа — фаза медленного сна (non-REM) и быстрый сон (REM). Non-REM характерен глубоким, восстанавливающим сном, а REM — фазой, когда мы видим сны и активность мозга близка к бодрствующему состоянию. Учёные обнаружили, что мозг по-разному реагирует на сигнал пробуждения в зависимости от того, на каком этапе сна находится человек.

При пробуждении из non-REM сначала возникает кратковременный всплеск медленных, «соноподобных» волн. Эти волны быстро сменяются более быстрыми ритмами, характерными для состояния бодрствования. В случае же пробуждения из REM такой начальный «медленный период» пропускается, и мозг сразу переходит к более быстрым, активным паттернам. Это вызвано специфической динамикой нейронов, соединяющих центры пробуждения с корой мозга. В non-REM происходит так называемая би-стабилность: нейроны чередуют периоды активности и тишины.

Из-за этого любая внешняя или внутреняя стимуляция пробуждения сначала вызывает медленную волну, а затем переключение на более быстрый режим. В отличие от этого, нейронная деятельность в REM более стабильна и «готова» к быстрому переходу в бодрствующее состояние без замедленного старта. Понимание того, как мозг пробуждается, имеет огромную практическую ценность. В эксперименте учёные также исследовали субъективное ощущение сонливости у испытуемых в момент пробуждения. Любопытно, что ощущение сонливости было более выраженным при пробуждении из REM — несмотря на отсутствие медленных волн на ЭЭГ в этот момент.

Однако наиболее интересный результат касался разных типов медленных волн, возникающих в non-REM. Часть медленных волн выполняет «сигнальную» функцию, фактически помогая организму включиться в бодрствование. Чем больше таких волн регистрировалось непосредственно перед пробуждением, тем более бодрыми и готовыми к активности чувствовали себя люди. В то же время другие медленные волны, присутствующие перед пробуждением или сохраняющиеся после него, связаны с ощущением сонливости и заторможенности в первые минуты дня. Эти обнаружения позволяют говорить о новой природе медленных волн сна — они не являются однородным феноменом, а могут иметь противоположные функции, в зависимости от контекста и их временного расположения.

Открытие такого «двойственного характера» медленных волн откроет новые горизонты для изучения сна и механизмов перехода к бодрствованию. Результаты этого исследования особенно важны для понимания нарушений сна. Нарушения, такие как бессонница или расстройства, связанные с неполным пробуждением, могут быть связаны с дисбалансом или нарушением нормального паттерна волн активации мозга. Исследование сигнатурных волн пробуждения поможет выявить биомаркеры гиперароза, которые часто лежат в основе эмоциональной и когнитивной дисфункции, наблюдаемой у пациентов с хроническими проблемами сна. Научная группа выражает надежду, что новые данные позволят создавать эффективные методы диагностики и терапии различных расстройств сна, улучшая качество жизни миллионов людей по всему миру.