В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стремительно проник в различные области науки, открывая новые возможности для исследования и моделирования сложных биологических систем. Одним из самых амбициозных направлений является разработка виртуальной модели клетки — самой маленькой и основной единицы жизни. Современные ученые стремятся создать полноценный цифровой двойник клетки, который сможет точно предсказывать ее поведение, реакции и взаимодействия с окружающей средой. Эта задача сочетает в себе вызовы биологии, математики и компьютерных наук, объединяя их в уникальный междисциплинарный проект, который может стать революционным для многих отраслей науки и промышленности. Понимание структуры и функций клетки с глубоким уровнем детализации было на протяжении многих лет поиском биологов.

Клетка — это сложная система, состоящая из множества взаимосвязанных компонентов: мембран, органелл, белков, нуклеиновых кислот и других молекул, взаимодействующих по сложным схемам. Каждый из этих элементов играет свою роль в жизненном цикле клетки, влияя на процессы деления, метаболизма и ответа на внешние стимулы. Чтобы создать корректную виртуальную модель, ученым необходимо одновременно учитывать биохимические реакции, физические процессы и генетическую регуляцию. Использование ИИ в этом контексте позволяет собирать и обрабатывать огромные массивы данных, экспериментальных и теоретических, ускоряя вычисления и интегрируя многомерную информацию. Современные алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения способны выявлять закономерности и прогнозировать поведение клеток на основе анализа геномов, протеомов и других биологических слоев информации.

Высокая точность моделей помогает не только понять внутренние процессы клетки, но и тестировать гипотезы без необходимости проведения дорогостоящих и длительных экспериментов в лаборатории. Одна из первых попыток цифрового моделирования клетки относится к проекту Джима Карра, который в 2012 году создал комплексную модель бактериальной клетки Mycoplasma genitalium. Несмотря на ограниченную сложность такой клетки, этот проект стал основополагающим, продемонстрировав, что полное моделирование жизненного цикла кокковой бактерии возможно и что компьютерные модели могут учитывать взаимодействия на молекулярном уровне. Однако дальнейшее развитие требовало более мощных вычислительных платформ и усовершенствованных методов анализа данных, что стало возможным только с развитием ИИ. В 2025 году ученые по всему миру активизировали усилия по разработке новых моделей виртуальных клеток с применением самых современных технологий искусственного интеллекта.

Эти проекты имеют общую цель — сменить парадигму биологических исследований, где модельные расчеты смогут отвоевать доминирующую роль у традиционных экспериментальных методик. По словам лидера одного из таких проектов, Стэфена Квэйка, будущее биологии заключается в том, чтобы компьютерные исследования превзошли лабораторные по значимости и эффективности, наоборот инвертируя нынешний соотношение экспериментального и вычислительного времени. С помощью ИИ возможно обрабатывать данные с единой виртуальной платформы, которая объединяет результаты различных экспериментов, моделирует поведение клеток в меняющихся условиях и позволяет исследовать неконтролируемые процессы в реальном времени. Такие модели помогают прогнозировать реакцию клетки на лекарственные препараты, внешние воздействия стрессов и инфекции, что открывает широкие перспективы для медицины и фармакологии. Виртуальный биологический объект становится мощным инструментом для разработки персонализированных методов лечения, позволяя предвидеть побочные эффекты и оптимизировать терапию.

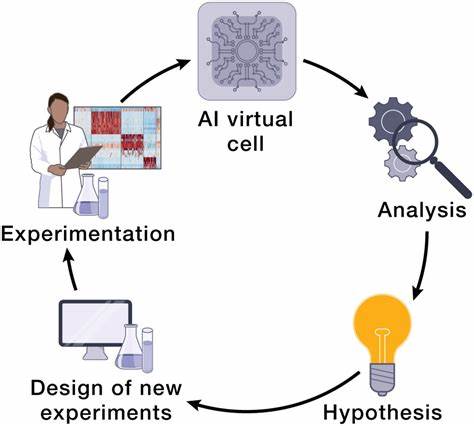

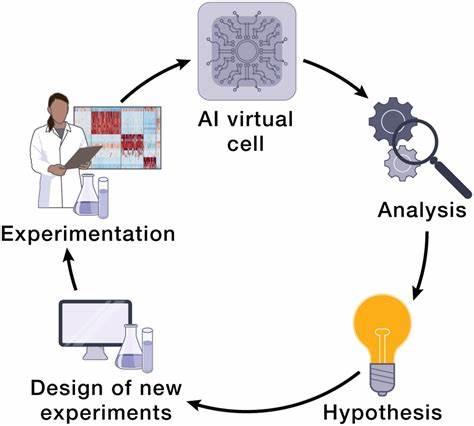

Технологический прогресс, в основе которого лежат комбинаторика машинного обучения, структурная биология и высокопроизводительный вычислительный анализ, позволяет интегрировать разнообразные уровни данных — от молекулярного до клеточного. Для это используются нейронные сети, способные моделировать сложные взаимодействия и динамические процессы, которые невозможно полностью воспроизвести традиционными методами. Такие комбинации уже сейчас применяются для разработки так называемых «ИИ ученых», которые способны самостоятельно генерировать гипотезы, планировать эксперименты и анализировать результаты, становясь дополнительной силой в биологических исследованиях. Воплощение виртуальной клетки представляет собой не только чисто академическую задачу, но и фундаментальный шаг в биоинженерии. Цифровые модели могут помочь в синтетической биологии, проектировании искусственных клеток с необходимыми свойствами для промышленного и медицинского применения — от производства биотоплива до создания новых типов биомедицинских имплантатов и вакцин.

Это дает шанс на существенное ускорение инноваций и снижение затрат на научные разработки. Стоит отметить, что построение виртуальной клетки не обходится без сложных этических и научных вопросов. Одна из основных проблем — надежность и проверяемость моделей, соответствие виртуального мира и реальности, а также вопросы использования полученных данных и моделей в клинической практике. Кроме того, возникает вопрос безопасности при передаче и хранении биологических данных, что требует внедрения строгих правил защиты персональной информации. В целом, гонка по созданию виртуальной клетки с помощью искусственного интеллекта меняет взгляды на биологию будущего.

Такие разработки обещают не просто ускорить исследования, но и качественно изменить методы познания жизни, превратив биологию в цифровую науку, где каждый аспект сложных систем можно воспроизвести, предсказать и изменить. Уже сегодня ученым удается моделировать отдельные жизненно важные процессы, а в ближайшие годы их возможности будут только расти, открывая новые горизонты для понимания и управления живыми системами. Таким образом, виртуальная клетка на базе искусственного интеллекта — это не просто фантазия или далекое будущее, а активная реальность, к которой стремятся крупнейшие исследовательские центры. Интеграция ИИ в биологию становится мощным катализатором научного прогресса, и именно сейчас мы наблюдаем начало новой эры, где цифровое и живое сливаются воедино для создания новых знаний и технологий.