В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью многих научных и технологических дисциплин, включая биологию. Одним из самых амбициозных проектов в этой области является попытка создать виртуальную клетку — подробную компьютерную модель, способную имитировать поведение и функции базовой единицы жизни. Такая разработка имеет потенциал полностью изменить подходы к изучению биологических процессов, медикаментозному исследованию и разработке новых методов лечения. Но насколько реальна эта задача, какие трудности стоят на пути ученых и каковы основные достижения сегодня? Этот разбор позволит понять, что собой представляет виртуальная клетка, почему ее моделирование так важно и как искусственный интеллект вносит ключевой вклад в эту сферу. Клетка — это фундамент жизни, минимальная структурная и функциональная единица всех живых организмов.

Несмотря на относительно небольшой размер, внутренняя организация клетки поражает сложностью. Биохимические реакции, взаимодействия между белками, транспорт веществ, генетическая регуляция — все эти процессы тесно переплетены и динамичны. Традиционные методы экспериментальной биологии часто ограничены во времени и ресурсах, требуют длительных наблюдений и сложных манипуляций. Моделирование клетки в виртуальном формате является революционной идеей, которая способна максимально ускорить исследования, позволить проводить эксперименты в цифровой среде и даже предсказывать реакции клеток на различные стимулы и лекарства. Современный искусственный интеллект, особенно методы машинного обучения и глубокого обучения, обладает уникальной способностью работать с огромными объемами данных и выявлять сложные паттерны в них.

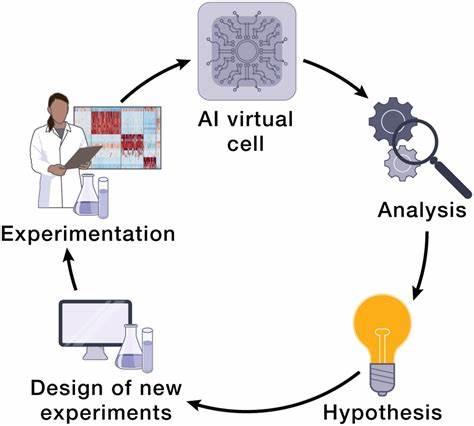

Именно эти качества востребованы в разработке виртуальной клетки. Модели ИИ обучаются на многочисленных биологических данных — от генетических последовательностей до взаимодействия молекул — и умеют предсказывать результаты, которые еще предстоит проверить экспериментально. В то время как традиционные биологические модели основываются на жестких математических уравнениях и гипотезах, AI-модели могут учиться и оптимизироваться на основе новых данных, постоянно улучшая точность своих предсказаний. Один из пионеров этой области — профессор Стивен Квэйк, который предположил, что будущее биологии может значительно сместить акценты с экспериментальной работы в сторону вычислительной. Его идея сводится к тому, что 90% усилий биологов будет связано с анализом и моделированием при помощи компьютеров, а оставшиеся 10% — с непосредственными лабораторными экспериментациями.

Это кардинально меняет парадигму исследования жизни, делая её более масштабируемой, точной и менее затратной одновременно. Создание виртуальной клетки — задача колоссальной сложности. Клетка состоит из множества компонентов, каждый из которых обладает своей структурой и динамикой. Необходимо моделировать не только отдельные молекулы — белки, липиды, нуклеиновые кислоты — но и их взаимодействия в пространстве и времени. Многоуровневая природа биологических систем требует интеграции данных из разных областей, например, геномики, протеомики и метаболомики.

Чтобы сделать эту модель максимально достоверной, ученым требуются алгоритмы, способные учитывать молекулярную динамику, биохимические пути и регуляторные сети. Среди уже реализованных успешных проектов можно назвать работу Джеймса Карра и его команды, которые в 2012 году создали первую попытку масштабной модели клетки микоплазмы Mycoplasma genitalium. Эта модель позволяет понять взаимодействие около 500 генов и множества биохимических процессов. Сегодня исследователи стремятся перейти от отдельных компонентов к комплексным симуляциям целых клеток, используя мощь современных AI-систем для обработки информации и создания более точных предсказаний. Ключевым преимуществом искусственного интеллекта является его способность обучаться на накопленных данных из экспериментов с живыми клетками, а затем воспроизводить их поведение или создавать гипотезы о новых, еще не обнаруженных биологических механизмах.

Например, ИИ может предсказывать, как клетка ответит на определённое лекарственное соединение, что значительно ускорит процесс создания новых лекарств. Это помогает избежать дорогостоящих и длительных методов проб и ошибок, позволяя сфокусироваться на наиболее перспективных вариантах. Однако, несмотря на замечательные достижения, работа с виртуальными клетками сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, биологическая сложность клеток по-прежнему превосходит возможности существующих вычислительных моделей. В любой живой клетке процессы идут не идеально и всегда присутствует элемент случайности и вариабельности, что трудно масштабировать в формализованные симуляции.

Во-вторых, огромное количество данных нуждается в тщательной верификации, очистке и стандартизации. Без этих шагов ИИ может «обучиться» на ошибочной или неполной информации, что негативно скажется на точности моделей. Эксперты также отмечают, что для создания по-настоящему универсальной виртуальной клетки потребуется интеграция мультидисциплинарного подхода — объединение биологии, информатики, химии, физики и математики. Кроме того, необходимы дополнительные вычислительные ресурсы, способные ускорить сложнейшие симуляции. Развитие облачных вычислений и специализированных суперкомпьютеров дает надежду на преодоление этих технических барьеров.

Сегодня все больше исследовательских групп по всему миру присоединяются к гонке за виртуальной клеткой. Они опираются на современные алгоритмы глубокого обучения и развивают новые методы биоинформатики, чтобы приблизить момент, когда искусственный интеллект сможет не только предсказывать поведение клеток, но и выступать в роли виртуального биолога, генерируя гипотезы и создавая новые знания. Такой прогресс откроет дверь к персонализированной медицине, когда терапия будет моделироваться для конкретного пациента с учетом его уникальных клеточных особенностей. Важным аспектом также является этическая сторона работы с биологическими данными и ответственное использование ИИ в медицине и научных исследованиях. Защита личных данных, прозрачность алгоритмов и контроль результатов должны стать приоритетом в будущем развитии этой перспективной области.

Таким образом, создание виртуальной клетки при помощи искусственного интеллекта — это не просто научная фантастика, а активно развивающаяся реальность. Эта инновационная технология способна радикально трансформировать наше понимание жизни на клеточном уровне, ускорить биомедицинские открытия и изменить методы диагностики и лечения заболеваний. Несмотря на существующие сложности, растущие вычислительные возможности и успехи исследования вселяют оптимизм, что в ближайшем будущем виртуальная клетка станет мощным инструментом в арсенале биологов и врачей, способствуя прогрессу науки и спасению человеческих жизней.