В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стремительно изменяет многие сферы нашей жизни, и мир литературы не стал исключением. Современные модели, такие как ChatGPT, открывают новые горизонты для творчества, одновременно ставя перед писателями, преподавателями и студентами сложные вопросы о роли технологии в их работе и собственной идентичности автора. Погружаясь в анализ феномена ИИ, особенно в контексте творческих писательских практик, невозможно не ощутить смесь восхищения, неуверенности и даже тревоги, связанных с изменениями в процессе создания текста и интеллектуальной активности человека. Искусственный интеллект предлагает ошеломляющее сочетание функций: он может не просто автоматически формировать тексты, но и вводить элементы персонификации, подстраиваясь под стилистические предпочтения пользователя, проявляя удивительную гибкость и быстроту в выполнении заданий. Для занятых писателей и преподавателей, испытывающих дефицит времени и энергии, ИИ способен стать мощным помощником, который помогает сократить время на организационные моменты, создать черновики, сформулировать идеи или даже предложить структуру произведения.

В этом смысле технология с одной стороны облегчает быт, возвращая творческую энергию и позволяя сосредоточиться на более глубоких аспектах работы. Однако многие ощущают в этом взаимодействии и скрытую опасность. Прежде всего, возникает вопрос о подлинности и оригинальности — насколько ИИ действительно способен создавать нечто новое, а не лишь вариации на основе уже существующих текстов? Алгоритмы строятся на обширных массивах данных, многие из которых включают уже опубликованное творчество писателей и поэтов, но фундаментально лишены сознания, понимания и чутья человеческой души. Поэтому результаты, пусть и красиво оформленные и стилистически привлекательные, иногда выглядят поверхностными или лишёнными глубины, характерной для настоящего художественного опыта. Особое место в этой дискуссии занимает образовательный процесс.

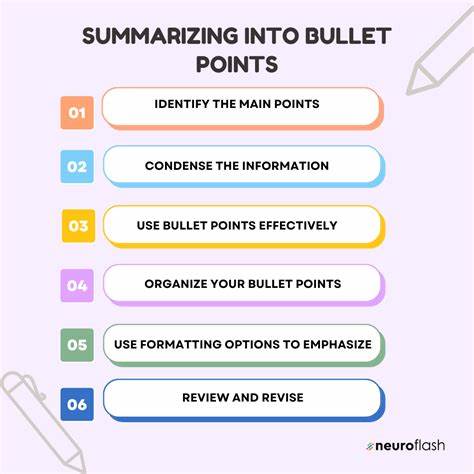

На студенческих аудиториях уже активно применяется ИИ, и нередко именно с помощью таких помощников пишутся курсовые и даже дипломные работы. Это вызывает опасения у преподавателей, подозревающих списывание или попытки обойтись без реального освоения материала и развития навыков. В итоге возникает дилемма: запрещать ИИ категорически или интегрировать его в учебный процесс разумным образом? Эксперты склоняются к тому, что задача преподавателей — не только ограничивать использование технологий, но и наглядно демонстрировать их достоинства и риски, обучая молодых людей использовать ИИ как инструмент, а не замену живому мышлению и творчеству. Психологический аспект важен не меньше. Взаимодействие с чат-ботами и генеративными моделями часто сопровождается эффектом эмоционального подкрепления благодаря их учтивому, дружелюбному стилю общения и способности имитировать понимание и поддержку.

Для писателей, особенно совмещающих творческую деятельность с интенсивной повседневной нагрузкой и заботами, такая обратная связь порой воспринимается почти как терапевтическая. С одной стороны, это помогает снизить уровень стресса и повысить продуктивность. С другой — таится опасность утраты ощущения автономии и своей творческой силы, подмены реального внутреннего диалога на его электронный эхо-образ. При тщательном рассмотрении становится очевидно, что ИИ обладает парадоксальной природой: он расширяет возможности, открывая новые горизонты и ускоряя процессы, но одновременно рискует привести к «усталости ума» и снижению глубины восприятия, размытия границ между человеческим талантом и машинной «мастерской». Ранние исследования когнитивных эффектов использования больших языковых моделей выявляют снижение активности мозга, слабую связь с текстом и уменьшение чувства личной причастности к написанному.

Такой «когнитивный долг» требует от образовательных систем совершенствования методик, чтобы минимизировать негативное влияние и поощрять осознанное развитие навыков критического мышления и творческого поиска. Что касается художественного процесса, писатели обнаруживают, что стиль и голос, к которым они привыкли, легко копируются и интерпретируются алгоритмами, но именно процесс медленного, сложного, часто мучительного открытия новых смыслов и форм является тем, что отличает настоящее творчество. Когда текст создаётся в момент интенсивного интеллектуального и эмоционального напряжения, он содержит в себе неявное отношение автора, расстояние к самим себе и окружающему миру, особую «внутреннюю погоду», способную тронуть читателя. Этот аспект вряд ли сможет быть полноценно автоматизирован в обозримом будущем. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов возможности, которые предоставляет ИИ для расширения творческого потенциала.

Он может стать своего рода «внутренним собеседником», который стимулирует новые мысли, помогает экспериментировать с формой и стилем, а также упрощает рутинные задачи. Создать условия для диалога человека и машины — главная задача, чтобы технология служила инструментом развития, а не замены. Не менее важно вспомнить и об этической стороне вопроса. Основные языковые модели обучаются на немалой части произведений, защищённых авторским правом, без согласия или оплаты авторам. Это вызывает обвинения в плагиате и безвозмездном использовании чужого труда, что ведёт к судебным разбирательствам и спорам в творческом сообществе.

В то же время бизнес и университеты подчас с энтузиазмом внедряют ИИ в работу, позиционируя его как новейшее достижение, способное революционизировать обучение и творчество. Такая двойственность создаёт сложную культурную и правовую среду, в которой будущие правила взаимодействия человека и машины ещё предстоит выработать. Писатели и преподаватели стоят на перекрестке эпох — когда уже нельзя воспринимать ИИ просто как очередной инструмент, а нужно осознанно понимать, какова цена и выгода его использования. Важно не допустить, чтобы массовое применение генерируемых машиной текстов привело к ухудшению навыков самостоятельного мышления и письменной речи, ведь именно способность внимательно наблюдать, погружаться в тонкости языка и внутреннего мира является краеугольным камнем человеческого творчества. Будущее литературного мастерства может быть неразрывно связано с симбиозом интеллектуальных способностей человека и мощности искусственного интеллекта.

Кто-то увидит в этом угрозу, кто-то – вдохновение и новые возможности. Но ключевым остаётся вопрос — будем ли мы удерживать внимание на глубине восприятия и радости открытия смысла или позволим технологии превратить творчество в механическую операцию, лишённую внутреннего огня? Писательский путь всегда строился на смелости исследовать неизвестное, на терпении и умении оставаться в зоне неопределённости, чтобы найти истинное высказывание. Важно сохранить этот ландшафт как бесценное пространство, где зарождаются настоящие открытия и понимается сложность человеческой жизни. Искусственный интеллект может стать помощником в этом пути, если мы научимся использовать его осознанно, не заменяя им самого себя, а усиливая и поддерживая наше уникальное человеческое воображение и мудрость.