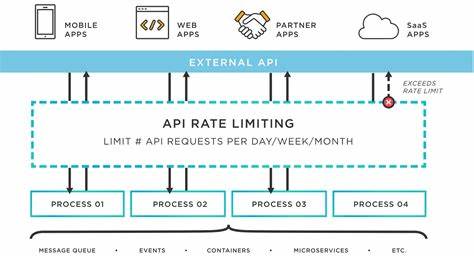

В современном мире разработка программного обеспечения подразумевает активное взаимодействие с API (Application Programming Interface) сторонних сервисов. Такие интерфейсы нередко предусматривают строго ограниченное число допустимых запросов за фиксированный промежуток времени. Соблюдение этих лимитов напрямую связано с качеством и стабильностью работы приложений, а значит, с позитивным пользовательским опытом. Однако инженерное сообщество зачастую сталкивается с задачей максимального использования доступного лимита запросов, не нарушая его. Для решения данной проблемы можно применить интересный математический подход — моделирование с использованием диофантовых неравенств.

Таким образом удается определить, сколько задач можно одновременно или последовательно запускать, учитывая характер повторных попыток запросов и временные рамки ограничения запросов в API. Прежде чем перейти к практическим аспектам, важно понять природу проблемы. Многие API устанавливают лимит на число запросов в течение определенного временного окна — например, 10 запросов в час. Если каждая задача связана с несколькими попытками выполнить запрос (например, начальный вызов и два повторных через 10 и 30 минут), то суммарное количество запросов, приходящихся на веху временного интервала, может неожиданно превзойти установленный порог. Отсюда возникает вопрос: как рассчитать максимально допустимое количество задач, которые можно запускать с таким режимом повторных вызовов, чтобы не превысить лимит? Рассмотрим базовый сценарий.

Каждая задача выполняет три обращения к API: в момент начала (0 минут), затем спустя 10 и 30 минут. Введение этой триады вызовов служит для повышения устойчивости и надежности процессов, позволяя компенсировать периодические сбои и задержки. Если запускать по одной задаче каждые 20 минут, то три задачи займут время с 0 до 60+ минут и накроют временные интервалы с пересечениями. Несмотря на, казалось бы, умеренную частоту запуска, суммарное число запросов в некоторых часовых окнах может превосходить максимально разрешенный лимит в 10 вызовов. Проблема сводится к определению числа целочисленных переменных, которые обозначают количество задач, запускаемых в разные моменты, при условии, что сумма умножений количества задач на число их попыток, приходящихся на заданное окно времени, не превышает лимит.

В математической формулировке это выглядит как линейное диофантово неравенство. Диофантовы уравнения традиционно связаны с поиском целочисленных решений уравнений, однако ограничения в виде неравенств также имеют широкое применение, особенно в задачах дискретной оптимизации и алгебраических численных моделях. Такая постановка задачи вводит элемент интенсивного анализа временных интервалов. Каждая задача запускается в определенный момент времени, и ее запросы падают по фиксированным точкам относительно времени старта — в нашем случае 0, 10 и 30 минут. При наличии множества таких запусков суммарное количество запросов, попадающих в любой 60-минутный интервал, становится функцией количества задач и времени их старта.

Анализируя различные комбинации запуска задач и окна времени, можно установить верхнюю границу количества задач, безопасных для запуска без превышения лимита запросов. Для вычисления этого безопасного предела удобно рассматривать задачу через программные средства. На практике возможно реализовать функцию, которая проверяет, можно ли добавить новую задачу в расписание, не нарушив лимит запросов. Для этого учитываются временные метки уже выполненных попыток, а также моменты запланированных повторных вызовов новой задачи. После объединения и сортировки всех временных точек осуществляется подсчет запросов в окнах размером 60 минут вокруг каждой новой попытки.

Если ни для одного такого окна сумма запросов не превышает допустимого количества, задача безопасна для запуска. Общая сложность простой реализации заключается в необходимости пересчета количества запросов по каждому окну, что в худшем случае приводит к квадратичной сложности. Однако благодаря предварительной сортировке и методам двух указателей можно эффективно обходить список времени запросов, что значительно снижает вычислительные затраты. Этот метод напоминает классический подход к поиску подпоследовательностей и интервалов с определенными свойствами в отсортированном массиве. Идея использования диофантовых неравенств позволяет взглянуть на задачу планирования API-запросов с непривычной для большинства разработчиков стороны — математической.

Такой подход можно применять не только к рассматриваемому трёхэтапному retry, но и к любой схеме повторных вызовов, с другими интервалами и количеством попыток. Модель можно расширить и под более сложные сценарии нагрузки, что поможет в дизайне гибких и масштабируемых систем взаимодействия с API. На практическом уровне это означает, что инженеры и архитекторы систем могут точно рассчитывать максимальное количество задач, которые могут запускаться без риска превысить лимиты, даже если каждая задача содержит несколько повторных вызовов. Такой уровень контроля позволяет предотвратить временные сбои из-за отклонения от лимитов, что усиливает стабильность и надежность приложения и при этом сохраняет максимальную производительность. Кроме технической пользы, применение диофантовых моделей к задачам контроля вызовов API иллюстрирует более глубокий принцип: решение прикладных проблем управления ресурсами часто связано с классическими математическими задачами из теории чисел и дискретной оптимизации.

Перенося старые известные методы в контексты современных технологий, можно открыть новые пути и получить более точные, надежные и эффективные решения. Резюмируя, моделирование ограничения API с использованием диофантовых неравенств служит отличным примером использования математики для разработки программных алгоритмов. Обеспечивая возможность анализа задач как целочисленной оптимизации с ограничениями, такой подход улучшает процесс проектирования систем, помогая достигать гармонии между производительностью и правилами использования внешних сервисов. В конечном итоге, именно такие решения освещают путь к построению устойчивых и эффективно работающих программных продуктов в условиях ограниченных ресурсов.