С развитием технологий мозгово-компьютерных интерфейсов (МКО) перед человечеством открываются необычайные перспективы. Эти системы позволяют напрямую взаимодействовать с цифровыми устройствами, обеспечивая помощь в восстановлении моторных функций, улучшении когнитивных способностей и лечении психических заболеваний. Однако вместе с революционными возможностями возникают серьезные проблемы, связанные с безопасностью и защитой прав человека. В эпоху масштабного внедрения МКО вопросы конфиденциальности, контроля над данными мозга и сохранения автономии становятся как никогда актуальными. Наиболее важной составляющей такой безопасности становится нейробезопасность — комплекс мер и принципов, которые призваны предотвратить несанкционированный доступ к данным мозга и манипуляции с нейросигналами.

Уязвимости, связанные с прямым подключением к человеческому мозгу, имеют потенциал нанести ущерб не только отдельному человеку, но и обществу в целом, поскольку вмешательство в мозговую активность может превратиться в инструмент контроля и подавления личности. Одной из наиболее тревожных угроз являются несанкционированное отслеживание и сбор нейроданных. Потенциально злоумышленники могут получить доступ к информации о мыслях, эмоциях или даже намерениях, что является недопустимым нарушением права на личную жизнь. Без четкого и прозрачного согласия пользователя такая практика приведет к серьезным нарушениям прав человека и подрывает доверие к новым технологиям. Кроме того, существует опасность внедрения вредоносных нейросигналов, способных изменять восприятие, эмоциональное состояние или поведение человека.

Такие атаки могут привести к утрате свободы воли и автономии — фундаментальных ценностей, охраняемых во всех современных правовых системах. Эта проблема приобретает еще большую остроту по мере интеграции МКО с внешними устройствами, включая робототехнику, транспортные средства и критическую инфраструктуру. Особое внимание заслуживает возможность реализации атак, аналогичных удаленному выполнению кода в классических компьютерных системах, но касающихся когнитивных функций человека. В случае успешного взлома МКО злоумышленник может получить полный контроль над действиями, восприятиями и даже ощущениями индивидуума, что грозит не только физической, но и психологической безопасности. Эта перспектива поднимает вопросы этики, законодательства и необходимости создания надежных инструментов защиты.

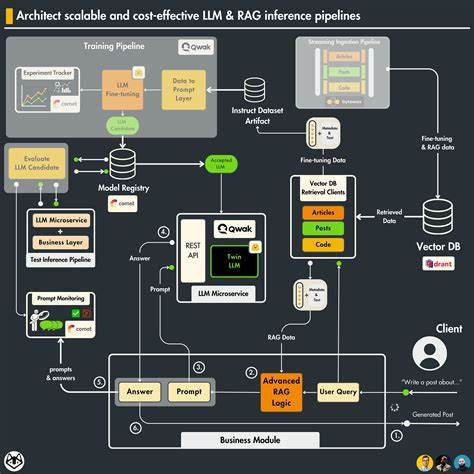

Для минимизации рисков нейробезопасности важным шагом является внедрение комплексных технических решений. Разработка изолированных режимов функционирования интерфейсов позволит пользователям отключаться от внешних сетей, снижая вероятность внешнего вмешательства. Интеграция систем активного мониторинга с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения обеспечит быстрый обнаружение аномалий в поведении устройства и предотвратит потенциальные атаки. Аппаратные меры безопасности, включая использование защищенных аппаратных модулей и безопасных областей памяти, станут основой для устойчивой защиты нейроданных. Такие решения обеспечивают физическую защиту и значительно усложняют попытки несанкционированного доступа и модификации.

Наряду с техническими аспектами крайне важна реализация надежных протоколов экстренного отключения, дающих пользователю или медицинским специалистам возможность быстро остановить работу устройства в случае подозрительной активности или атаки. Ни в коем случае нельзя игнорировать важность регулярных аудитов безопасности и своевременных обновлений программного обеспечения. Только системный подход, объединяющий технические, правовые и организационные меры, способен обеспечить надежную защиту в быстро меняющейся среде и предотвратить появление новых угроз. Рассматривая перспективы законодательного регулирования, особое внимание уделяется формированию новых базовых прав человека, связанных с контролем над нейроданными. Одно из них — право на нейроприватность, которое предполагает возможность отказа от участия в любой системе, способной считывать и передавать данные мозга, а также обязательную прозрачность в вопросах сбора, хранения и использования такой информации.

Еще одним ключевым правом является право на нейроавтономию, что означает тотальный контроль пользователя над всеми входящими в мозг сигналами. Применение нейростимуляции или иных вмешательств должно осуществляться только после получения явного и осознанного согласия, с возможностью мгновенного прекращения воздействия по желанию пользователя. Обеспечение данного права требует жестких механизмов аутентификации и контроля за допуском к такой функциональности. Политика в области нейробезопасности должна включать внедрение надежных систем информированного согласия, которые должны быть динамичными, открытыми для отзыва и полностью подконтрольными пользователю. Обязательное шифрование при передаче нейроданных и использование многофакторной аутентификации станут стандартом защиты от несанкционированного доступа.

Правовое признание нейроавтономии и нейроприватности как фундаментальных прав должно реализовываться в законах, обеспечивающих правовую защиту наравне с другими видами биометрических данных. Для контроля за соблюдением стандартов и этических норм необходимо создание независимых органов надзора, которые будут проводить регулярные проверки и аудиты участников рынка нейротехнологий. Компании, разрабатывающие и внедряющие технологии МКО, обязаны обеспечить максимальную прозрачность своих практик в области безопасности. Публичное раскрытие информации о мерах защиты, инцидентах и попытках взлома позволит повысить ответственность и доверие со стороны пользователей и общества в целом. Для формирования эффективного законодательства стоит опираться на существующие правовые нормы в области защиты биометрических данных, к которым относятся законы, аналогичные знаменитому закону штата Иллинойс Biometric Information Privacy Act (BIPA).

Такой подход включает требования по получению четкого согласия, ограничение по срокам хранения данных и обязательное их уничтожение по истечении указанного времени, а также предоставление субъектам данных права на судебную защиту при нарушениях. Унификация и гармонизация законодательства между различными регионами и государствами создадут необходимые условия для эффективного регулирования и практического применения норм нейробезопасности. Это позволит избежать конфликтов и повысит уровень защиты граждан в глобальном масштабе. Не менее важным аспектом является усиление этического подхода при разработке и внедрении МКО. Уважение к личности, защите прав и свобод должно стать краеугольным камнем новых технологий, направленных на улучшение качества жизни, а не на ее подрыв.

Работа с общественным мнением, просветительские инициативы и вовлечение специалистов из разных областей поможет сформировать обоснованное и сбалансированное отношение к нейротехнологиям. В заключение следует отметить, что перед нами стоит не просто технологический вызов, а фундаментальный перелом в понимании границ человеческой свободы и безопасности. Мозгово-компьютерные интерфейсы обладают колоссальным потенциалом для изменения мира, однако их внедрение требует сознательного и ответственного подхода к вопросам безопасности, приватности и автономии. Только системная совместная работа технологов, законодателей и общества в целом позволит использовать возможности МКО во благо, сохраняя и укрепляя права человека в новом цифровом мире.