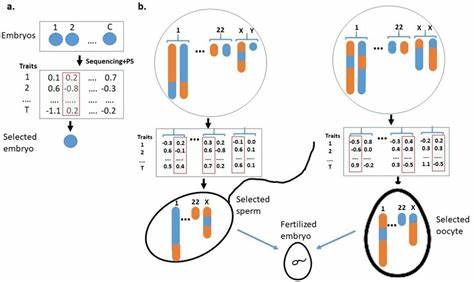

Селекция эмбрионов на основе генетических данных — инновационное направление в репродуктивной медицине, которое приобретает всё большую популярность и о котором всё активнее ведутся дискуссии в научном и общественном пространстве. В отличие от традиционного метода выбора эмбриона по визуальным характеристикам и базовому генетическому скринингу на наличие серьёзных заболеваний, современные практики позволяют проводить глубокий анализ генома каждого эмбриона с прогнозированием множества признаков — от вероятности развития хронических болезней до потенциального интеллекта и физических параметров. Этот прорыв стал возможен благодаря развитию полигенной предсказательной генетики и снижению стоимости секвенирования ДНК. Процесс начинается с процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), во время которой у женщины получают несколько оплодотворённых эмбрионов. Раньше врачи отбирали для имплантации один или два эмбриона, основываясь в первую очередь на их морфологии и простом генетическом анализе на наиболее распространённые и опасные заболевания.

Однако сегодня технологии позволяют рассматривать гораздо более широкий спектр характеристик, благодаря чему можно оценить вероятность возникновения множества возрастных заболеваний, психических состояний, а также предсказать физические и когнитивные особенности будущего ребёнка. Появление компаний, предлагающих полигенную селекцию эмбрионов, кардинально меняет подход к планированию семьи. Они используют массивные базы генетических данных и комплексные алгоритмы, чтобы оценить риски и плюсы каждого эмбриона в контексте родителей, а затем рекомендуют оптимальный вариант. Например, если среди пяти эмбрионов один имеет предсказуемо меньший риск диабета второго типа, то имплантация этого эмбриона снизит вероятность развития диабета у ребёнка относительно статистического среднего показатели. Такая стратегия позволяет существенно сократить вероятность наследственных болезней и повысить общий прогноз здоровья.

Однако переход от обычной генетической диагностики к многофакторному прогнозированию становится предметом горячих споров. Многие критики выражают озабоченность по поводу этических аспектов выбора по чертам характера, таких как интеллект, рост, цвет глаз или предрасположенность к психическим расстройствам. Несмотря на то, что технология сейчас в основном ориентирована на снижение риска заболеваний, очевидно, что в ближайшем будущем коммерческие возможности по выбору внешних и поведенческих черт будут расти. Это ставит вопросы о том, не превратятся ли дети в продукт, подобный товару на конвейере, и какие социальные последствия может иметь такая практика — от усиления неравенства до стигматизации. С научной точки зрения, важным вызовом остаётся точность и прозрачность методов.

Многие полигенные предсказания основаны на данных, собранных у взрослых населения с учётом множества социальных и этнических различий. Это значит, что для одной семьи прогнозы могут работать лучше, для другой — хуже, особенно если речь идёт о мультиэтнических парах. Более того, до настоящего времени отсутствуют масштабные долгосрочные исследования, которые бы подтвердили эффективность полигенной селекции в контексте настоящей жизни и развития ребёнка, так как для этого потребуется несколько десятилетий наблюдений. Кроме научных и технологических вызовов, нельзя забывать и про психологический и социальный аспект. Выбор эмбриона с прогнозируемыми качествами создаёт давление на родителей и впоследствии на детей, которые могут чувствовать себя недооценёнными или недостигшими тех генетических ожиданий, которые на них возлагались с момента зачатия.

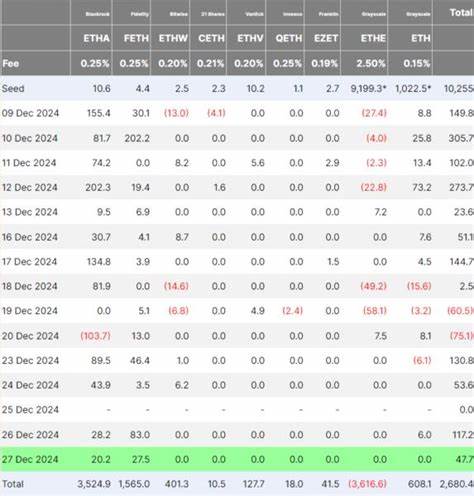

Психологи уже прогнозируют появление новых направлений терапии и поддержки семей, связанных с готовностью принять ограниченность предсказаний и пережить возможные расхождения между генетическими прогнозами и реальностью. Важным препятствием для широкого распространения такой технологии остаётся и стоимость. Диагностика и глубокое геномное исследование каждого эмбриона — услуга непростая и дорогая. Хотя цены на секвенирование постоянно снижаются, сама процедура ЭКО с необходимыми этапами биопсии остаётся дорогостоящей и физически сложной для женщины. Тем не менее, с ростом конкуренции и развитием новых методов, в том числе менее инвазивных, можно ожидать существенного удешевления и повышения доступности.

Вопросы равенства и справедливости стоят особенно остро в свете возможного формирования генетически обусловленных классов. Наличие ресурсов для применения таких технологий может усилить разрыв между социальными слоями, создав биологические преимущества для самой состоятельной части общества. Аналогии с историческими и современными формами неравенства на основе экономических или образовательных факторов показывают, что для минимизации таких последствий нужна продуманная государственная политика и этические рамки использования технологий. Помимо практических аспектов, обсуждение затрагивает и философские вопросы: в какой момент начинает существовать личность, имеет ли моральную ценность эмбрион и способен ли он быть подвергнут выбору так же, как уже рожденный человек? Дебаты между защитниками культурных, религиозных и секулярных взглядов на эти вопросы остаются непрекращающимися и часто эмоционально заряженными. Тем не менее многие ученые и специалисты призывают к открытому диалогу и разработке нормативов, способных сбалансировать научный прогресс с уважением к человеческому достоинству.

Перспективы развития технологий неоднозначны: с одной стороны, они открывают потенциально беспрецедентные возможности для профилактики серьезных болезней и улучшения здоровья будущих поколений. С другой стороны, это порождает целый спектр новых моральных дилемм и рисков, с которыми человечеству придётся столкнуться. Возможно, одним из ключевых факторов будет уровень информированности родителей и общества в целом, а также регулирование и прозрачность компаний, предлагающих такие услуги. Эпоха геномной медицины быстро приближается и невозможность ее игнорировать заставляет специалистов, общественность и законодателей искать пути ответственного использования новейших открытий. В конечном счёте, вопрос о том, следует ли и в какой мере вмешиваться в генетический выбор будущих детей, будет решаться не только с помощью науки, но и при участии всего общества.

На этом фоне, одна из главных задач — это разработать универсальные стандарты этического применения технологии, направленные на безопасность, справедливость и сохранение разнообразия человеческой популяции. Только в сочетании с научной строгостью и социальной ответственностью селекция эмбрионов на основе генетических данных сможет дать максимально положительный эффект, минимизируя нежелательные последствия и сохраняя фундаментальные ценности человечества.