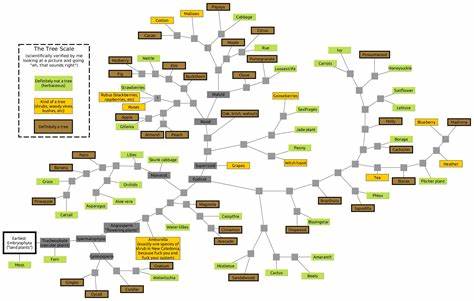

Когда мы думаем о деревьях, перед глазами возникает классический образ высокого растения с крепким стволом и пышной кроной. Но с точки зрения науки и эволюции понятие «дерево» оказывается гораздо более сложным и неоднозначным. Исследования последних лет показывают, что в мире растений не существует единой, универсальной категории «дерево» — по крайней мере, с точки зрения филогенетики, науки, изучающей родственные связи организмов на основе их эволюционной истории. Идея о том, что деревья не образуют единой эволюционной группы, вовсе не нова, но одно из наиболее ярких и убедительных подтверждений этому пришло из анализа разнообразия древесных и недревесных растений. Например, известно, что рыбы не образуют монолитной группы — многие морские обитатели, которых мы привыкли называть рыбами, имеют совершенно разные эволюционные корни и не являются группой в строгом биологическом смысле.

Аналогично и с деревьями: между кленом и шелковицей, типичными лиственными деревьями, — общий предок мог вовсе не быть древесным растением. Что же такое дерево? В представлении ботаников под этим условным термином понимается крупное, долго живущее растение с самоподдерживающимся стволом и листьями, а также с наличием древесины — твердого структурного материала, который придает растению прочность. Однако именно древесина, будучи сложным биохимическим продуктом, не является уникальной или однородной по происхождению. Вся растительная ткань содержит лигнин и целлюлозу — основные компоненты, необходимые для формирования древесины, но превращение их в твердый ствол с дополнительным годовым приростом — явление, которое многократно появлялось в эволюции независимо друг от друга. Например, древесина возникала независимо более 30 раз у растений, обитающих на Канарских островах, что является иллюстрацией крайне частого эволюционного феномена, называемого конвергентной эволюцией.

Это когда разные виды, не имеющие общего древесного предка, развивают похожие признаки, адаптируясь к сходным условиям среды. Столь частое появление древесных форм связано с особенностями роста растений. Все они начинают свою жизнь в виде нежных, «травянистых» саженцев. Растение сначала развивается за счет первичного роста, то есть удлинения, а затем некоторые виды переходят к вторичному росту, который приводит к утолщению ствола и образованию коры и древесины. Этот вторичный рост — ключевой процесс для образования типичного дерева.

Интересно, что вторичный рост возможен не только у классических древесных растений. Некоторые травянистые растения, например картофель, могут накапливать древесную ткань в корнях. Кроме того, изменение экспрессии генов, отвечающих за развитие цветков и реакции на свет, может привести к появлению древесного ствола даже у привычных травянистых растений, как показывают эксперименты с модельным растением Arabidopsis thaliana. Этот процесс иногда называют «дендронизацией» — эволюционным переходом к древесной форме. Корни этого слова уходят в древнегреческое dendro, что означает «дерево».

Именно так можно охарактеризовать не просто появление древесины, а построение дерева как организмного типа с длительным сроком жизни и самоподдерживающей архитектурой. Отсюда становится ясно, что у деревьев нет уникального набора «генов дерева». Различия в древесных и травянистых формах растений скорее связаны с изменениями в регуляции и экспрессии общих генов, а не с появлением новых генетических элементов. Это объясняет, почему многие травянистые виды могут «сделать» древесный ствол при определенных условиях, и почему деревья по всему растительному миру показывают удивительное многообразие происхождений. В свою очередь, многие древесные растения в ходе эволюции утратили древесину, вернувшись к травянистому образу жизни.

Такой процесс иногда называют «позойзацией» (от древнегреческого poai — «травянистые растения»). В этом заключается гибкость эволюции: не только древесные культуры могут становиться более травянистыми, но и травянистые могут приобретать древесные черты. Эта неоднозначность и пластичность признаков приводит к тому, что иерархия и привычные для нас категории, такие как «дерево», «куст», «травянистое растение», не всегда отражают реальную эволюционную историю и родственные связи видов. Филогенетический подход, ориентированный на генетические и эволюционные отношения, часто расходится с морфологическими классификациями, основанными на внешних признаках. Помимо деревьев подобные ситуации встречаются и в других группах организмов.

Подобно тому как «рыба» — это скорее удобная для человека категория, чем точное биологическое понятие, так и «дерево» — это не группа близкородственных видов, а собирательный термин для широко разнообразных эволюционных стратегий. Каждый раз, когда дерево возникало эволюционно, оно представляло собой адаптацию к самоподдерживанию, длительной жизни и конкурентному преимуществу при росте в высоту. Еще одна интересная особенность связана с плодами и ягодами, которые также не образуют единую эволюционную группу. Многие плоды, к которым мы привыкли, появились в ходе независимой эволюции у различных растений, поэтому ботанический термин «плод» часто не совпадает с кулинарным или популярным пониманием. Например, яблоко и апельсин — типичные фрукты в нашем понимании, но они не имеют общего плодового предка в эволюционном смысле.

Все это указывает на то, что биологические категории часто создаются исходя из удобства человеческого восприятия и практического использования, а не на основе эволюционной точности. Взгляд на мир через призму филогенетики помогает глубже понять художественную природу биоразнообразия и увидеть, как разнообразие форм и функций возникало многократно, по разным эволюционным путям. Таким образом, взгляд со стороны эволюционной биологии разрушает привычные стереотипы. Дерево — это не универсальный биологический тип, а стратегия, к которой приходят разные растения в ответ на внешние условия и внутренние генетические возможности. Древесина и высокая самоподдерживающая конструкция — лишь инструменты, позволяющие обеспечить успешное существование в определенных экологических нишах.

Знание этих сложностей меняет наше отношение к естественной среде. Такое понимание помогает увидеть, что природа многогранна и непроста, а процессы, которые кажутся нам привычными, наполнены удивительной пластичностью и множеством вариаций. Каждое дерево — это отдельная история эволюции, вызов гармонии между окружающей средой и генетическим потенциалом растения. Кроме того, это знание может иметь практическое значение. Например, понимание того, что древесина может возникать в травянистых растениях при определенных условиях и генетических изменениях, открывает перспективы для новых исследований в области биотехнологий и сельского хозяйства.

Возможность «управлять» такими характеристиками позволит создавать более устойчивые и продуктивные культуры, а также лучше сохранять биоразнообразие. В целом концепция «нет такого понятия как дерево» отсылает нас к более глубокому пониманию природы и эволюции. Она показывает, что мир живого разнообразия не поддается простой классификации, а деревья, столь привычные и значимые для человека, лишь часть гораздо большего и сложного эволюционного полотна, который нам предстоит изучать и ценить каждый день.