В современной науке воспроизводимость исследований считается одним из базовых критериев их надежности и доверия. Однако недавно завершенный масштабный проект в Бразилии, направленный на репликацию биомедицинских исследований, показал тревожные результаты, указывающие на системные проблемы в научных публикациях. Несмотря на усилия более 50 команд и сотен ученых, критически оценивающих научные статьи, подтверждение исходных результатов оказалось возможным менее чем в половине случаев. Это подтверждает существующий мировой тренд, где воспроизводимость многих научных исследований оказывается значительно ниже ожиданий, что вызывает беспокойство среди научного сообщества и поставщиков финансирования. Уникальность бразильского проекта заключается в его подходе к репликации не по отдельной научной области, а по методам, широко используемым в биомедицине.

Такой методологический срез позволил создать более цельную картину касательно того, насколько можно доверять результатам, основанным на типичных лабораторных техниках. Координация инициативы осуществлялась под эгидой Бразильской инициативы воспроизводимости, запущенной еще в 2019 году. Задача состояла в том, чтобы выбрать наиболее распространенные методы биомедицинских исследований и с их помощью воспроизвести результаты публикаций, где подавляющее число авторов имеют бразильскую аффилиацию. Было отобрано несколько ключевых методик, включая оценку метаболизма клеток, амплификацию генетического материала и тесты на поведение грызунов в лабиринтах. Такие универсальные методы позволяют шире оценить ситуацию с воспроизводимостью, так как они не завязаны на узкую научную специализацию и задействованы в большом количестве исследований по всей стране.

Несмотря на масштабность усилий — свыше 200 учёных из 56 лабораторий — эффективность проекта по воспроизводству результатов оказалась далекой от идеала. Из 97 независимых повторных экспериментов лишь 21% соответствовали хотя бы половине установленных критериев воспроизводимости. Этот показатель внушительно низок даже в сравнении с другими подобными международными инициативами. Значительная часть оригинальных исследований демонстрирует переоценку эффектов, средний размер эффекта в репликациях составлял около 60% от заявленного в исходных публикациях. Это указывает как на возможные проблемы с методологией, так и на избыточный оптимизм или даже некритический подход при интерпретации данных в первоначальных работах.

Помимо методических сложностей, проект столкнулся с логистическими и организационными вызовами, усугубленными пандемией COVID-19, которая ограничивала возможности координации и доставки материалов. Также наблюдались разногласия по поводу степени точности соблюдения протоколов исходных исследований. Неоднородность подходов в разных лабораториях усложняла задачу и подчеркивала сложности стандартизации научной работы. Итоги проекта породили серьезный разговор о необходимости реформирования научной политики в Бразилии. Авторы подчеркивают, что результатом должна стать не паника, а осознанная работа над улучшением качества исследований.

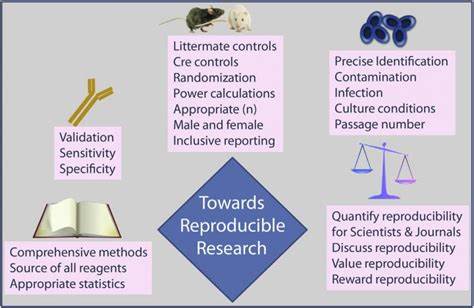

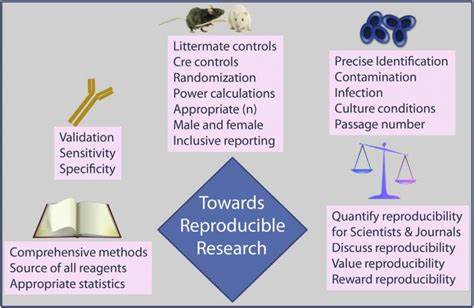

Важным шагом могут стать государственные инициативы по поддержке качества научных публикаций, обучение исследователей и внедрение стандартов прозрачности и открытости. Стандартизация протоколов и более четкие критерии публикации смогут повысить доверие как внутри научного сообщества, так и среди населения и инвесторов. Общемировой контекст показывает, что проблема воспроизводимости далеко не уникальна для Бразилии. Аналогичные проекты в США, Европе и других регионах также выявили невысокий процент успешных репликаций. Это заставляет по-новому взглянуть на систему научного финансирования, оценку исследований и само понятие «научной достоверности».

На фоне роста числа публикаций, увеличения давления на исследователей публиковаться и конкуренции за гранты возможна тенденция к публикации эффектов, близких к статистически значимым, даже если фактическая научная значимость сомнительна. Также не всегда должное внимание уделяется репликации и проверке данных других групп, что создает накопление потенциально ошибочных или неполных знаний. Бразильский опыт полезен еще и в аспекте международного обмена практиками и знаниями. Его уникальность в фокусе на национальном уровне и методах означает, что многие страны могут применить подобный подход для оценки и повышения эффективности собственной науки. Создание локальных сетей сотрудничества, поддержка метаисследований и открытый доступ к результатам воспроизводимости помогут не только выявлять слабые места, но и формировать лучшие стандарты для будущих исследований.

Научное сообщество всё активнее обсуждает перспективы открытой науки, где публикации сопровождаются прозрачными протоколами, исходными данными и независимыми проверками. Такие меры могут радикально повысить доверие к научным открытиям и снизить риски ошибок, позволяя сосредоточиться на действительно значимых и надежных результатах. Внутри самой Бразилии уже звучат призывы к реформам как на уровне университетов, так и в государственной научной политике. Усиление образования в области метаисследований и статистики, а также создание инфраструктуры для координации воспроизводимых исследований станут ключевыми направлениями. В итоге главное достижение проекта — это не только выявление проблем, но и формирование прочной базы для перемен.

Воспроизводимость — залог доверия в науке и основа её прогресса. Массовая проверка научных публикаций на предмет воспроизводимости способствует развитию культуры качества и ответственности. Она напоминает о необходимости критического мышления и постоянного совершенствования исследовательских методов. Таким образом, бразильская инициатива стала важным шагом на пути к улучшению биомедицинских исследований и укреплению научного потенциала страны. Её уроки и выводы окажут влияние не только на местное сообщество, но и на глобальный уровень, повышая стандарты науки и поддерживая её фундаментальную миссию в обществе.

Сложности и неудачи исследования открывают новые горизонты и служат стимулом для трансформаций, которые приведут к более надежной, прозрачной и эффективной науке в будущем.