Генетический материал эукариотических организмов представляет собой динамичную структуру, в которой новые гены появляются и эволюционируют, формируя основу биологической сложности и разнообразия. Происхождение новых генов является фундаментальным процессом в эволюционной биологии и геномике, раскрывающим механизмы, с помощью которых молекулярные инновации формируют адаптационные возможности и способствуют возникновению новых функций и признаков у живых организмов. Ключевые процессы возникновения генов у эукариот включают дубликацию генов, де ново рождение генов из некодирующих последовательностей, горизонтальный перенос генов, доместикацию вирусных генов и экзонный шuffling. Эти механизмы обеспечивают генетическую вариабельность, способствуют функциональной диверсификации и позволяют организмам адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Дубликация генов считается одним из главных механизмов происхождения новых генетических элементов.

В процессе дупликации появляется дополнительная копия гена, которая первоначально идентична исходной, но со временем может претерпевать мутации, ведущие к появлению новых функций (неофункционализация), разделению роли между копиями (субфункционализация) или утрате функции (псевдогенизация). Этот процесс способствует формированию генетических семейств с разнообразием функций, адаптированных под различные физиологические задачи. Например, гемоглобиновые гены продемонстрировали, как благодаря дубликации и последующему дифференцированию возникает функциональное разнообразие, оптимизирующее перенос кислорода в различных условиях, таких как внутриутробное развитие или адаптация к высоким горам у некоторых видов. Структурные изменения на уровне экзонов, такие как их дубликация или перестройка, играют важную роль в формировании сложной архитектуры белков и приобретении новых функциональных модулей. Примером служит аполипопротеин(a), который возник в результате дубликации гена плазминогена и последующего расширения повторяющихся доменов, влияющих на кардиоваскулярный риск.

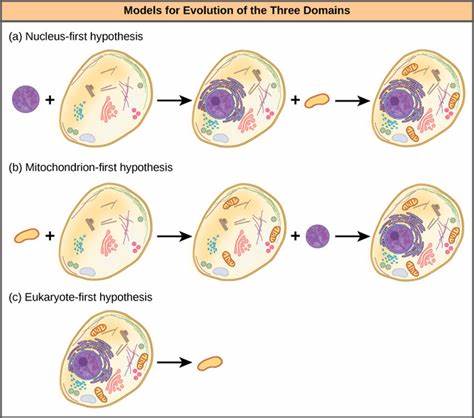

Подобные структурные модификации иллюстрируют эволюционную пластичность генов и их способность приобретать регуляторные и функциональные особенности. Ретротранспозиция — механизм, при котором мРНК обратной транскрипцией превращается в ДНК и встраивается в геном в новом месте без интронов и нативных регуляторных элементов. Иногда ретрокопии приобретают активность благодаря переходу к экспрессии, что приводит к появлению новых функциональных генов с уникальными выраженными особенностями, например, связанных с репродуктивной системой у приматов. Фузия и фиссия генов, когда две ранее отдельные гены сливаются или один ген распадается на несколько частей, позволяют создавать новые белковые комбинации и функции. Вирусная доместикация, особенно связанная с эндогенными ретровирусами, представляет собой уникальный путём возникновения генов, при которой вирусные гены стабильно интегрируются в геном хозяина и приобретают важные функции, как показано на примере синцитинов, отвечающих за развитие плаценты у млекопитающих.

Особое значение имеет де ново рождение генов из некодирующих ДНК. Этот радикальный механизм инновации основан на появлении новых открытых рамок считывания и их последующей функциональной интеграции. Де ново гены часто специфичны для тканей, таких как ткани тестисов, и могут иметь важное значение в процессе видообразования и репродукции. Ключевым аспектом эволюции новых генов является их закрепление в популяциях. После появления новая генетическая последовательность может закрепиться благодаря положительному отбору, если она предоставляет селективное преимущество, либо случайно закрепиться посредством генетического дрейфа, особенно в небольших изолированных популяциях.

Факторы, способствующие закреплению, включают подходящий регуляторный контекст, обеспечивающий правильное время и место экспрессии, а также интеграцию в существующие генетические сети, что повышает шансы функциональной реализации новой копии гена. Нуклеарная архитектура и пространственная организация генома внутри ядра играют критическую роль в судьбе новых генов. Гены, возникающие в регионах, богатых генами и обладающих эухроматиновыми признаками, имеют большую вероятность стабильно экспрессироваться и интегрироваться в клеточные процессы. Области хроматина, ассоциированные с ядерной ламиной (LADs), обычно характеризуются низкой транскрипционной активностью и могут препятствовать фиксации новых генетических элементов. После закрепления в популяции новые гены могут пройти дальнейшую функциональную эволюцию, в частности субфункционализацию, когда функции исходного гена распределяются между дублированными копиями, либо неофункционализацию с появлением новых биологических ролей.

Регуляторные изменения играют важнейшую роль в формировании новых функций, часто обеспечивая изменение ткани-специфичности или развития. Эпигенетические механизмы и присутствие внутриклеточных белков без фиксированной трехмерной структуры (IDP) способствуют функциональной пластичности новых белков, расширяя их взаимодействия и биологические роли. Эмблематическими примерами новообразованных и быстро эволюционирующих генов в позвоночных служат семейства генов, таких как обонятельные рецепторы, гены HOX, регулирующие развитие, а также человеческие специфичные гены ARHGAP11B, NOTCH2NL и SRGAP2C, связанные с развитием коры головного мозга и обладающие доказанной ролью в когнитивных особенностях человека. Разнообразие и расширение таких генов иллюстрируют роль генетических инноваций в формировании видовоспецифичных признаков. Методы исследования происхождения новых генов объединяют сравнительную геномику, филогенетический анализ, транскриптомные и рибосомные профилирования, тесты на естественный отбор, а также современные технологии редактирования генома, такие как CRISPR, и модели in vitro, включая органоиды, которые позволяют подробно изучить функции новых генов в клеточном и тканевом контексте.