В современной информатике и математике понятие программы традиционно ассоциируется с набором инструкций или алгоритмом, выполняемым на вычислительном устройстве. Однако недавние исследования, связывающие теорию вычислений с аналитической геометрией и статистикой, открывают новый взгляд на программирование и алгоритмы, рассматривая программы как сингулярности — особые точки в гладком пространстве параметров функций. Эта концепция предлагает глубокое понимание внутренней структуры алгоритмов и их поведения, выводя вычислительные модели на принципиально новый уровень анализа и интерпретации. Основываясь на работе Дэниела Мёрфета и Уилла Трояни, учёных из области логики и машинного обучения, была разработана уникальная связь между Тьюринговыми машинами — абстрактными математическими моделями вычислений — и сингулярностями реальных аналитических функций. В математике сингулярность — это точка, где функция теряет однозначность или гладкость, проявляя особые свойства.

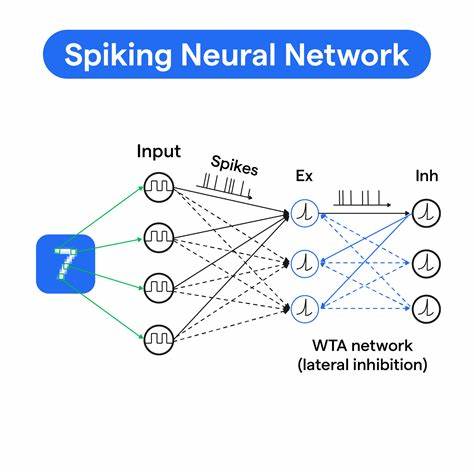

Аналитическая геометрия изучает такие точки для понимания глобальных и локальных свойств функций и их пространств параметров. В данном исследовании именно эти сингулярные точки служат ключом к изучению структуры программ. В центре разработанной методологии лежит идея о встраивании дискретных кодов Тьюринговых машин в семейство «защумлённых» кодов, образуя тем самым гладкое параметрическое пространство. Такой переход позволяет аналитически работать с объектами, которые изначально имеют дискретную и казалось бы негладкую природу. В этом пространстве вводится так называемый потенциальный функционал, который связывает каждый код с определённым значением.

Критические точки потенциала соответствуют исходным Тьюринговым машинам, так что изучение локальной геометрии потенциала вокруг таких точек раскрывает внутреннюю структуру программ. Особое внимание уделяется тождеству между разложением в ряд Тейлора потенциала и комбинаторикой ошибок или сбоев, связанных с кодами Тьюринговых машин. Такое слияние идей из теории информации, алгебраической геометрии и логики предлагает мощный способ углубленного анализа алгоритмов, помогая понять не только внешний результат вычислений, но и нюансы реализации самих программ. Ещё одним значимым аспектом является связь потенциального функционала с отрицательным логарифмом правдоподобия в статистическом моделировании. Это объединяет изучение алгоритмов с байесовским вывода и теорией обучения с сингулярностями — так называемой сингулярной теорией обучения Ватанабэ.

Благодаря этому связь алгоритмов с сингулярностями выходит за рамки формальной логики и приобретает практическое значение для машинного обучения и статистики. Результаты исследования проливают свет на феномен, когда разные алгоритмические реализации, реализующие одну и ту же предсказательную функцию, имеют различную геометрию соответствующих сингулярностей. Это означает, что в байесовском подходе к выводу можно различать внутренние особенности алгоритмов, а не только их функциональные результаты. Такое понимание противоречит традиционному функциональному взгляду, где значение имеет лишь поведение алгоритма на входах, игнорируя его структурные особенности. В свете этих открытий меняется и классическое понимание критерия простоты или принципа «бритвы Оккама» в индуктивном выводе.

Программы-алгоритмы, рассматриваемые как сингулярности, приобретают дополнительные параметры оценки — форму и сложность геометрии их локального окружения. Это открывает новую перспективу на упрощение моделей и алгоритмов, подчеркивая значение не только компактности кода, но и его внутренней геометрической структуры. Данный подход находится на стыке нескольких дисциплин: логики, теории вычислений, аналитической геометрии, статистики и машинного обучения. Его потенциал выходит далеко за пределы теоретической математики и информатики. Понимание программ как сингулярностей может привести к разработке новых алгоритмических методов, учитывающих не только функционал, но и геометрию вычислительных процессов.

Кроме того, такая перспектива способствует созданию более глубоких и точных моделей обучения, способных различать алгоритмические особенности, что в конечном итоге повышает качество предсказаний и устойчивость систем искусственного интеллекта. В частности, байесовский вывод, интегрированный с сингулярной теорией, становится мощным инструментом для выбора моделей и оценки их сложности в условиях ограниченных данных и шумов. Следует отметить, что изучение сингулярностей в контексте программ позволяет по-новому взглянуть на понятие ошибки, неисправимости и оптимизации в алгоритмах. Вместо просто корректировки кодов или параметров, становится возможным исследование связей между ошибками и геометрическими особенностями пространства параметров, что приводит к более эффективным методам устранения сбоев и повышению надежности программных решений. В дальнейшем развитие этой идеи обещает расширить рамки традиционной теории вычислений, превратив её из дискретной и часто негладкой структуры в исследование сложных аналитических объектов с богатой геометрией.

Это открывает новые пути для междисциплинарных исследований, в которых математика становится связующим звеном между логикой, статистикой и инженерией программного обеспечения. Таким образом, концепция программ как сингулярностей преобразует представление о вычислениях, выводя алгоритмы и программы на уровень сложных аналитических структур. Это меняет не только теоретические основы информатики, но и практические подходы к построению, оптимизации и оценке алгоритмических систем в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и машинного обучения.