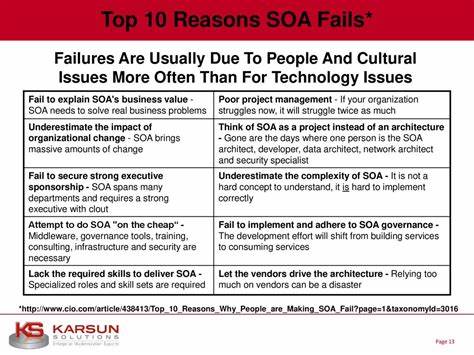

Сервисно-ориентированная архитектура (SOA) на рубеже 2000-х годов стала важным направлением в развитии корпоративных IT-систем. Несмотря на высокий потенциал для оптимизации бизнес-процессов и повышения гибкости информационных систем, многочисленные инициативы с внедрением SOA часто сталкивались с провалами. Исследования и практические наблюдения 2008 года указывали, что главные причины неудач кроются далеко не в технологиях, а в человеческом факторе и особенностях организационных процессов. Понимание этих факторов помогает не только избежать повторения ошибок прошлого, но и создает прочную основу для успешной реализации SOA в современном бизнесе. Одним из частых ложных ходов была попытка рассматривать SOA исключительно как технический проект.

IT-специалисты зачастую сосредотачивались на архитектуре, выборе поставщиков и технологических решениях, забывая при этом, что конечная цель — это решение реальных бизнес-проблем. В результате вложенные усилия и ресурсы приводили к созданию сложной технологической инфраструктуры, понятной в основном только самим разработчикам, но не приносящей ощутимой пользы бизнес-подразделениям. Отсутствие ясной бизнес-ценности SOA вызывало недостаток интереса и поддержки со стороны руководства и сотрудников, что существенно снижало шансы на успех. Изменения, которые приносит SOA, ощущаются в каждом уголке организации. Внедрение сервисно-ориентированной модели часто предполагает пересмотр устоявшихся процессов и ролей, что вызывает естественное сопротивление у сотрудников.

Особенно тяжело это дается, если в компании отсутствует опыт управления крупными трансформациями или не разъяснена индивидуальная выгода для каждого участника перемен. Без продуманного плана управления изменениями и поддержки на всех уровнях структурных подразделений сопротивление может свести на нет любые технические достижения. Ключевым элементом успешности SOA является наличие сильного и активного спонсора на высшем уровне управления. Именно такой лидер может не просто одобрить проект, но и обеспечить ему приоритет, ресурсы и устранение бюрократических препятствий на пути реализации. Если же инициативой владеют скорее технические службы без включения руководящего состава бизнеса, проект оказывается уязвимым перед внутренними конфликтами и недостатком финансирования.

Постоянное внимание исполнительного руководства обеспечивает проекту стратегическую поддержку и создает необходимые условия для принятия важных решений своевременно. Провал зачастую происходит из-за попыток реализовать SOA с недостаточным финансированием. Многие организации воспринимают SOA как нечто, что можно втиснуть в уже ограниченный бюджет, недооценивая потребности в инструментах для управления архитектурой, обучении персонала, консультациях, а также в соответствующей инфраструктуре обеспечения безопасности. Игнорирование необходимости инвестиций в эксплуатационные и управленческие инструменты ведет к затруднениям при управлении сервисами, диагностике проблем и обеспечении стабильности на производстве. Такой подход неизбежно отражается на качестве и надежности конечного решения.

Кроме того, SOA требует комплексного набора уникальных навыков, которые часто отсутствуют в традиционных ИТ-командах. Речь идет не только об архитектурных знаниях, но и о понимании бизнес-процессов, умении работать с инструментами моделирования, вопросами безопасности и эксплуатации. Подготовка и привлечение таких специалистов – неотъемлемая часть стратегии. Попытка обходиться без соответствующего кадрового обеспечения или ограничивать обучение не только замедляет внедрение, но и увеличивает риски возникновения критических ошибок в будущем. Еще одной проблемой является недостаточно эффективное управление проектами SOA.

Такие инициативы нередко сложны по объему, требуют высокой координации между различными командами и уровнями организации. Если компания испытывает трудности с выполнением обычных проектов, внедрение SOA становится вдвое труднее. Без строго контроля сроков, управления рисками, четкой коммуникации и дисциплины по требованиям проект обречен на срыв. При этом особую значимость приобретает наличие опытных проектных менеджеров, которые могут сочетать бизнес-ориентацию и техническое понимание архитектуры. Крайне важно рассматривать SOA не как разовый проект, а как долгосрочную архитектуру, которая трансформирует ИТ-ландшафт компании.

Лишь при последовательном соблюдении принципов сервис-ориентированности и непрерывном развитии архитектурных компонентов можно рассчитывать на ощутимую отдачу от инвестиций. Это означает, что в работе над сервисами вовлечены специалисты разных направлений, которые вместе обеспечивают согласованность и качество решений. Классическая иерархическая структура команд зачастую не подходит для SOA, поскольку она ограничивает необходимый уровень взаимодействия и совместной работы, что требует новых гибких форматов. Не следует недооценивать и техническую сложность, воплощённую в SOA. Среда интеграции многих разнородных систем и сервисов добавляет значительный уровень сложности в построение и сопровождение приложений.

Программистам может быть нелегко перейти от традиционной разработки к подходам, которые включают стандарты, управление и эксплуатацию в распределенной среде. Без адекватного планирования и суждения о рисках внедрение может оказаться дорогостоящим, растянутым по времени и не соответствующим ожиданиям. Особенно на стадии безопасности, если этот вопрос не прорабатывается с самого начала, возникают серьезные архитектурные проблемы, которые впоследствии требуют дорогостоящих изменений. Государственное управление и контроль (государство в русском переводе «governance») SOA часто воспринимается негативно из-за ассоциаций с бюрократией. Это ошибочное мнение, так как грамотное управление архитектурой и процессами, связанными с SOA, жизненно важны для того, чтобы обеспечить единообразие, контроль качества и максимальную отдачу от вложенных ресурсов.

Отсутствие такого подхода ведет к хаотичной экосистеме сервисов, на которую невозможно опереться для дальнейших улучшений. Управление должно быть долгосрочной инициативой, подкрепленной необходимыми инструментами и командами, а не разовым мероприятием на период проекта. Еще одной распространенной ошибкой является чрезмерная зависимость от вендоров. Поставщики программных платформ заинтересованы в продаже своих продуктов и зачастую предлагают комплексные решения «все в одном», обещая беспроблемную интеграцию. Однако такие стеки нередко включают приобретенные технологии, которые не всегда сочетаются и могут создавать дополнительные препятствия в внедрении.

Для достижения успеха важно четко определить собственные требования, тщательно провести отбор инструментов и убедиться на практике в их эффективности, прежде чем принимать решение о покупке. Изучение опыта других компаний и консультации с экспертами помогают избежать типичных ловушек. Подводя итог, можно сказать, что неудачи в SOA-инициативах 2008 года связаны прежде всего с человеческими и процессными аспектами. SOA требует от организаций зрелого подхода к бизнес-ориентации, управлению изменениями, обеспечению квалифицированных ресурсов, грамотному руководству проектами и архитектурному управлению. Технологии остаются важными, но лишь как средство достижения поставленных целей.

Успех SOA зависит от умения интегрировать технические возможности с потребностями бизнеса и готовности к изменениям всей организации. Такие уроки прошлого являются фундаментом для сегодняшних и будущих проектов цифровой трансформации, помогая компаниям избегать ошибок и максимально эффективно использовать потенциал инноваций.