В современном научном мире исследователи всё чаще говорят о важности публикации так называемых нулевых результатов. Нулевые результаты — это те случаи, когда проведённое исследование не выявляет подтверждения гипотезы или значимых эффектов, которые ожидались вначале. Несмотря на высокую ценность таких данных для развития науки, многие учёные сталкиваются с препятствиями при попытке донести свои открытия до широкой аудитории через публикации. Понимание причин, стоящих за этим феноменом, и анализ их влияния на научное сообщество имеет огромное значение для повышения честности, прозрачности и эффективности научных коммуникаций. На сегодняшний день принято считать, что публикация как положительных, так и нулевых результатов способствует построению репликационной базы, снижению искажений релятивных данных и ограничению проблемы публиковать только «интригующие» или «удачные» исследования.

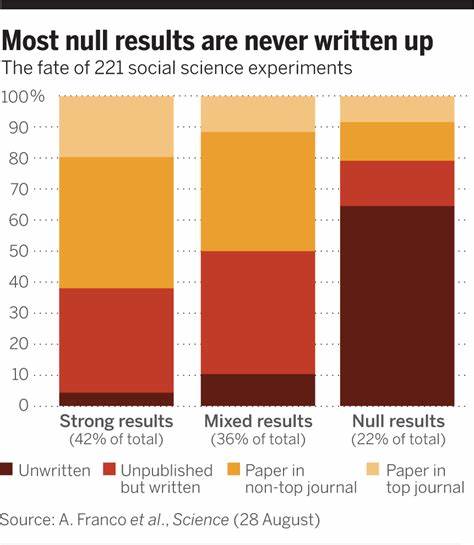

Такая практика предотвращает дублирование усилий и направляет научное сообщество на более комплексное осмысление изучаемых явлений. Проблема заключается в том, что учёные нередко опасаются репутационных потерь или чувства, что их работа менее значима, если исследование не приводит к ожидаемому результату. Эта психологическая и профессиональная нагрузка рождается в результате культурных и институциональных норм, существующих в академической среде, где эффектно поданные позитивные открытия зачастую получают большее признание и финансирование. Научные журналы и издатели, в свою очередь, склонны отдавать предпочтение статьям с «яркими» открытиями, которые привлекают внимание, вызывают споры и повышают импакт-фактор издания. Таким образом, возникает филтрующий эффект, при котором нулевые результаты оказываются в тени, а многие даже важные и тщательно проведённые исследования не находят своему места в печати.

Ещё одним аспектом является отсутствие специализированных платформ и журналов, которые бы активно способствовали распространению нулевых результатов. Несмотря на появление отдельных изданий, ориентированных на публикацию отрицательных данных, они пока не получили широкого признания и влияния, чтобы полностью изменить сложившуюся ситуацию. Всем участникам научного процесса необходимы дополнительные стимулы и поддержка, чтобы развеять негативные стереотипы вокруг нулевых результатов и повысить их представленность наравне с традиционными научными отчетами. Кроме того, сам процесс оценки научной продуктивности часто сводится к количественным метрикам, где главную роль играет количество публикаций, цитируемость и влияние. Для многих учёных публикация нулевого результата не помогает в продвижении по карьерной лестнице, получении грантов или признании среди коллег.

Это создаёт ситуацию, когда исследования с отрицательными или нейтральными итогами остаются за рамками официальной научной литературы, становясь своего рода «потерянными» данными. Недостаточная публикация нулевых результатов приводит к ряду негативных последствий для всей научной экосистемы. В первую очередь, это искажение картины научных знаний, при котором представляется лишь часть действительности. Из-за неучёта нейтральных данных могут преобладать ложноположительные результаты, что со временем снижает надёжность и воспроизводимость научных выводов. Кроме того, повторение исследований с уже отброшенными гипотезами становится ненужно затратным и неэффективным.

Всё это тормозит прогресс и ведёт к потере ресурсов. Удвоение усилий и нехватка общедоступной информации о нулевых попытках также могут осложнять междисциплинарное сотрудничество и мешать молодым исследователям, которые только начинают строить свою карьеру. Им важно знать, какие подходы уже проверены и оказались неоперциальными, чтобы не тратить время на повторение безрезультатных экспериментов. Для преодоления этих проблем современное научное сообщество предлагает несколько стратегий. Одной из них является внедрение и развитие открытой науки, которая призывает к прозрачности в публикации всех результатов, независимо от их знака.

Создание централизованных репозиториев и баз данных для размещения «серых» или нулевых результатов способствует обмену такой информацией и облегчает её поиск и использование. Также важно изменить систему оценки учёных, снизив зависимость карьерного продвижения от лишь эмпирически позитивных исследований. Разработка комплексных критериев эффективности, включающих качество методов, прозрачность и доступность данных, а также участие в репликационных проектах, будет способствовать большей мотивации публиковать все типы результатов. Издательства и журналы могут поддерживать инициативы по созданию специальных разделов и выпусков, посвящённых нулевым и отрицательным результатам. Примером служат недавно появившиеся платформы в различных научных областях, которые призваны минимизировать барьеры для публикации подобных работ и сделать их частью признанной научной статистики.

На уровне отдельного исследователя важно формировать понимание, что нулевые результаты — это не повод для стыда или отметания, а ценное звено в цепочке научных открытий. Такой подход требует изменения менталитета и активной распространённости примеров успешного применения данных исследований в развитии теорий и практики. Кроме внутренних изменений в научной культуре, для решения вопроса необходима поддержка со стороны государственных и международных научных организаций. Программы финансирования, ориентированные на репликационные исследования и публикацию нулевых данных, могли бы значительно повысить привлекательность и престижность таких исследований. Таким образом, хотя нулевые результаты традиционно остаются в тени научных публикаций, их значение трудно переоценить.